![]() Dossiers

pédagogiques - Collections du Musée

Dossiers

pédagogiques - Collections du Musée

|

ACCROCHAGE DES COLLECTIONS CONTEMPORAINES

|

|

|

| Xavier Veilhan, Le Rhinocéros, 1999-2000 |

Quand l’artiste se fait machine… l’atelier

devient usine

La Factory d’Andy

Warhol

L’atelier s’expose : de la vitrine au musée

The Store de Claes Oldenburg

La création est permanente, l’atelier

est fermé

La Cédille qui sourit

de Robert Filliou

L’atelier démystifié

La Salle Blanche de

Marcel Broodthaers

Les bureaux de l’artiste-entrepreneur

La « PME »

de Xavier Veilhan

Texte de référence

Daniel Buren, « Fonction de l’atelier »,

1971

Dans toute l’histoire de l’art, l’atelier, qu’il soit connu par des témoignages de visiteurs ou par la représentation qu’en donnent eux-mêmes les artistes, reflète la nature des œuvres produites. L’un des plus célèbres, l’atelier de Pierre-Paul Rubens, avec son équipe d’assistants et la splendide collection d’objets d’art qu’il renferme, donne la mesure de la frénésie de l’artiste et de son énorme production. Gustave Courbet en fait le thème de sa toile l’Atelier du peintre, présentée comme un manifeste du réalisme à l’Exposition universelle de 1855, où il entend retracer « l’histoire morale et physique » de son atelier. « C’est, dit-il dans une lettre à Champfleury de l’automne 1854, la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi ».

Au 20e siècle, les ateliers successifs d’Henri Matisse ou de Picasso marquent les différentes époques de leur travail respectif [1]. Chez Picasso, Bateau-Lavoir est lié au Cubisme, l’atelier des Grands-Augustins à ses grands formats. Du côté de Matisse, la chambre de l’hôtel Regina à Nice suffit à évoquer les gouaches découpées.

L’atelier fait pénétrer le spectateur dans l’univers secret de la création :

en découvrant ces lieux, il se glisse dans l’intimité de l’artiste et de

ses œuvres.

Cet intérêt du public pour les coulisses de la création, certains artistes

contemporains le thématisent et l’intègrent à leur démarche ou posture artistique.

Ainsi, la Factory d’Andy Warhol,

dont les photos sont largement diffusées, participe pleinement du mythe que

l’artiste new-yorkais fait naître autour de sa personnalité. Claes Oldenburg,

au début des années 60, installe son atelier dans une arrière-boutique où on

peut le voir fabriquer ce qu’il met directement en vitrine l’instant d’après. Robert

Filliou ouvre une boutique-atelier toujours

fermée et Marcel Broodthaers expose une sorte de reconstitution de

l’appartement où il travaille,

faisant apparaître l’atelier comme un décorum nécessaire au stéréotype de

l’artiste.

A travers ces initiatives, l’atelier se vide progressivement de sa matérialité en

tant que lieu de production pour devenir un sujet d’interrogation sur les

conditions d’apparition de l’art. L’atelier se

« conceptualise ».

Faisant suite au dossier intitulé Les œuvres et leurs contextes en lien avec l’accrochage des collections modernes [1], ce nouveau dossier retrace, pour la deuxième moitié du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui, l’évolution du statut de l’atelier à partir de ces exemples marquants. Avec, en exergue, une sélection d’œuvres réalisées dans ces ateliers peu ordinaires et qui sont actuellement présentées dans l’accrochage des collections contemporaines du Musée.

[1] Voir le dossier pédagogique Les œuvres et leur contexte. Accrochage des collections modernes (1906-1960)

Quand l’artiste se fait machine… l’atelier devient usine ![]()

La Factory d’Andy Warhol

Parmi les célèbres ateliers d’artistes de la seconde moitié du 20e siècle, la Factory d’Andy Warhol prend une place toute particulière. Dans ses différentes versions, la Factory est un espace de création proche d’un atelier traditionnel par son organisation hiérarchique - avec un maître qui jette les bases du travail entouré d’assistants qui exécutent les tâches - et un lieu en perpétuelle ébullition où se rencontrent le grand monde et l’underground new-yorkais.

Le premier loft

Installé dans une friche industrielle de la 47e rue Est de New York, l’atelier ouvert par Andy Warhol en 1963 reflète non seulement sa méthode de travail mais aussi sa personnalité. Dans ce grenier entièrement recouvert, jusqu’aux toilettes, de papier d’argent, de peinture argentée et d’éclats de miroirs, collectionneurs, galeristes et conservateurs de musée côtoient l’entourage de l’artiste : des personnalités issues de la culture underground, junkies, travestis et prostitués, devenues de véritables célébrités à New York.

Stephen

Koch note dans son ouvrage Hyperstar :

Andy Warhol, son monde, ses films :

« la Factory inversa le

rôle traditionnel de la culture underground : tandis que le microcosme

occulte tournait le grand monde en dérision, ce dernier le contemplait avec

fascination, illuminant la Factory des

feux de sa curiosité. Le public du monde extérieur fit alors partie du spectacle.

Tous, à la Factory, savaient

qu’ils étaient regardés, et une conscience de soi, théâtrale et rayonnante,

se fit jour… ».

Ainsi l’atelier de Warhol réunit non seulement les conditions matérielles

de production de ses œuvres, mais contribue à construire sa réputation à travers

ses fréquentations.

L’atelier est un lieu

de production d’images à double titre : celles que l’artiste fabrique

et aussi bien la sienne propre.

Les portraits de Warhol : une création mécanisée

![]() Andy Warhol, Mao, 1972

Andy Warhol, Mao, 1972

Crayon sur papier, 92 x 92 cm

La série des portraits de Mao a été réalisée après le déménagement de la Factory dans un autre loft, à Union Square West. Suite à cette nouvelle installation, et surtout après la tentative d’assassinat de l’artiste en juin 1968, par une jeune actrice, l’atelier est profondément réorganisé

Alors que l’ancienne Factory était ouverte à tous, il devient difficile d’être

accepté dans les nouveaux locaux. Avec une décoration très sobre, un plancher

ciré, de grandes fenêtres, des meubles précieux, ces locaux s’apparentent

plus au siège d’une entreprise qu’à un atelier d’artiste.

Néanmoins, si Warhol restreint le cercle de ses collaborateurs, il n’en

conserve pas moins la même méthode de travail où la subjectivité de l’artiste

s’efface derrière une succession de dispositifs.

Dans le cadre de ses recherches visant à brouiller

la frontière qui sépare un original

de sa copie, Warhol commence, pour

cette œuvre, à dessiner le portrait de Mao en stylisant sa figure. Puis

il fait exécuter par une assistante une série de trois cents photocopies,

dont chacune est réalisée à partir de la précédente.

Cette opération permet à Warhol de s’apercevoir que sa photocopieuse est équipée

d’un système de protection contre la falsification des documents, qui consiste à agrandir

chaque copie d’un pourcentage infime. La figure de Mao est ainsi transformée

par la machine, devenant au fur et à mesure des impressions de plus en plus

abstraite. Warhol obtient ainsi une série de trois cents copies uniques,

où la machine s’est substituée à l’artiste dans la composition de l’image.

Ce

travail est l’aboutissement d’un processus créatif déployé

par Warhol depuis ses débuts. Ses premières peintures étaient composées à

l’aide de tampons, de pochoirs, ou bien réalisées au cours de séances de

coloriage à la chaîne faites avec des amis, où chacun se chargeait d’appliquer

une couleur. Puis, à partir de 1962, il emploie la sérigraphie industrielle

pour ses portraits de Marilyn.

Pour les portraits qu’on lui commande après

1968, il

prend d’abord des polaroïds des personnalités à

représenter qu’il recadre et retravaille avant d’en faire agrandir un pour

procéder à un report sérigraphique. Celui-ci

se fait sur une toile préparée au préalable par un assistant qui en peint

le fond ainsi que les principales zones colorées du portrait : la peau,

les cheveux, les yeux, les vêtements.

De la « Factory » au « bureau »

Avec le perfectionnement de sa méthode, Warhol a besoin d’une structure quasi-professionnelle qui transforme l’atelier en usine. Ainsi, la nouvelle Factory est de moins en moins un lieu de fête, d’autant que l’artiste développe une activité cinématographique de grande ampleur. Après 1974 et un autre déménagement, il demande d’ailleurs aux standardistes de cesser d’annoncer au téléphone « la Factory », pour tout simplement dire le « bureau ».Cette évolution reflète des ambitions que Warhol confie lui-même dans son premier écrit autobiographique, Ma Philosophie de A à B et retour (p.79) : « L’art des affaires est l’étape qui succède à l’art. J’ai commencé comme artiste commercial [Warhol fait ici allusion à son métier de designer pour une marque de chaussures dans les années 50] je veux finir comme artiste d’affaires ». L’atelier devient le bureau des « Entreprises » Warhol…

L’atelier s’expose : de la vitrine au musÉe ![]()

The Store de Claes Oldenburg

Si les ateliers successifs de Warhol laissent imaginer le quotidien de l’artiste et de son entourage, ils n’en restent pas moins des lieux privés où les œuvres sont produites. Avant l’ouverture de la première Factory, une expérience de quelques mois fait passer l’atelier de l’espace privé à l’espace public : Claes Oldenburg installe son atelier, The Store, derrière la vitrine d’une échoppe. Aujourd’hui, comme en écho à cette expérience, François Boisrond transporte son atelier directement dans le musée, exposant le processus de production en même temps que son résultat.

The Store, la boutique d’Oldenburg

Au début du 20e siècle, Brancusi transformait son atelier en lieu d’exposition, brouillant les limites entre production et mise en scène des œuvres [1]. Ses sculptures conservaient toutefois une autonomie par rapport à l’espace qui constituait un écrin protecteur.

Chez Oldenburg, The Store - un window-shop ouvert en décembre 1961 dans l’East Village de Manhattan - est un environnement où les pièces produites ne sont que des éléments parmi d’autres. La présence de l’artiste, que tous les passants peuvent observer à travers la vitrine, son attitude consistant à jouer au commerçant, l’accrochage des pièces qui recouvrent les murs de la boutique, tout contribue à la création d’une œuvre globale. L’atelier n’est plus un réceptacle où l’on expose des œuvres, il s’expose d’abord lui-même.

[1] Voir le dossier pédagogique sur Constantin Brancusi

La marchandise

![]() Claes Oldenburg, Wrist Watch on Blue, (Montre-bracelet sur fond bleu), 1961

Claes Oldenburg, Wrist Watch on Blue, (Montre-bracelet sur fond bleu), 1961

Gaze et plâtre, peinture à l'émail, 107 x 75 x 16

cm

Parmi les marchandises, on trouve aussi bien des répliques de vêtements que de la nourriture. Oldenburg fabrique d’ailleurs chips et sucreries – en plâtre – qu’il distribue aux visiteurs. Artiste issu du happening, il déambule à travers ces objets, exposé comme eux, abolissant les frontières entre l’artiste et ses productions, voire entre les êtres vivants et les choses.

Dans un entretien publié dans Arts Magazine en

1969, il déclare : « Je me suis exprimé de

manière plus consistante à travers les objets qui font référence aux

êtres humains qu’à travers les êtres humains eux-mêmes ». Ainsi, The

Store est un environnement où les

êtres, les denrées périssables, les vêtements et autres objets ont le même

statut : ils participent tous de la société de consommation.

Cette

permutabilité des hommes et des choses annonce les futurs travaux

d’Oldenburg où, à travers l’utilisation de divers matériaux durs et mous,

l’artiste fait subir aux objets quotidiens

un cycle entropique : chez Oldenburg, les objets meurent aussi.

L’art et la vie

Après cette expérience, Oldenburg regagne un atelier plus classique. Aujourd’hui, il occupe une maison à New York où il travaille avec sa femme, Coosje van Bruggen, ses assistants et ses techniciens, mêlant toujours l’art et la vie. Il y conserve tout un matériel susceptible de lui servir un jour ou l’autre : des sculptures, des croquis, des maquettes, des objets de bric-à-brac, des cahiers où il note ses idées en quelques mots et en quelques croquis, recyclant d’anciennes œuvres pour en élaborer de nouvelles. Son atelier est une sorte de musée vivant.

L’atelier-Œuvre de FranÇois Boisrond

Dans cette conception de l’atelier comme espace public, le

peintre François

Boisrond (né en 1959) franchit un pas supplémentaire, en installant son atelier

dans le musée lui-même [1]. En réponse à une invitation d’exposer, il apporte

en effet tout ce dont il a besoin pour peindre, un tabouret, un chevalet,

un placard à couleur, une caméra numérique, un ordinateur, et réalise sur

place des peintures qui représentent des vues du Musée et des autres œuvres

exposées.

Il poursuit ainsi sa pratique de la citation - récemment il a peint

des vues de Paris intégrant des affiches publicitaires de marques connues – qui

le rattache depuis le début des années 80 au mouvement de la Figuration

libre. Ici, ses peintures donnent à voir une sorte de Musée imaginaire,

rassemblant dans l’ espace fictionnel de la toile les œuvres qu’elles côtoient

dans l’espace

réel du Musée. Ainsi Boirsond s’inspire des œuvres du Musée tout en insérant

simultanément son travail parmi elles. Avec cet atelier, il instaure entre

les œuvres un dialogue auquel on assiste en direct.

[1] L’atelier de Francois Boisrond était présent dans le Musée jusqu’au 9 octobre 2007.

La crÉation est permanente, l’atelier est fermÉ![]()

La CÉdille qui sourit de Robert Filliou

Dans la lignée de Marcel Duchamp, les avant-gardes des années

60 remettent en cause l’aspect manuel du travail artistique. En 1962, Georges

Maciunas, le fondateur du mouvement Fluxus, énonce :

« Si l’homme pouvait, de la même façon qu’il ressent l’art, faire

l’expérience du monde, du monde concret qui l’entoure… il n’y aurait nul

besoin d’art, d’artistes et autres éléments non-productifs ». Le mouvement Fluxus invite à célébrer

la vie en révélant les capacités

créatrices de chacun au quotidien… et Beuys martèle : « Chaque

homme est un artiste ».

Mais dès lors que la création est partout, l’artiste n’exerce plus d’activité spécifique

dans un lieu isolé. Désormais, l’atelier

est déserté au profit du monde.

Un centre de création permanente

Entre 1965 et 1968, deux artistes du mouvement Fluxus, Robert Filliou,

ancien économiste à l’ONU, et Georges Brecht,

chimiste, tiennent une boutique-atelier

à Villefranche-sur-Mer. Baptisé La Cédille qui sourit, ce lieu

peut être considéré comme le symbole de leur credo artistique, car il est

conçu comme « un centre international de création permanente »,

selon la définition de Filliou.

Dans son dictionnaire, le Petit Robert Filliou, à l’entrée : Secret

de la création

permanente, il indique comment pratiquer

cette nouvelle activité : « Quoi que vous pensiez, pensez

autre chose. Quoi que vous fassiez, faites autre chose ». La création

permanente renvoie à un univers en perpétuelle mobilité qui exprime l’animation

et la vie, à l’opposé de « l’art » et du caractère

figé

qu’implique sa sacralité. Au centre

de création permanente qu’est La Cédille qui sourit, les artistes

sont donc toujours déjà partis, ailleurs, dans le monde, où il y a de la

vie. Il est en effet presque toujours fermé, un panneau sur la porte mentionnant

que les artistes sont au café du coin.

L’une des œuvres les plus représentatives de l’esprit du lieu est Movie Re-Invented - Hommage à Méliès (prochainement sur cet écran), 1968, un film de 6,47 minutes en 16 mm (collection Centre Pompidou) qui rassemble une série de saynètes tournées à partir de ce que les deux artistes ont appelé des One-Minute scénarios. Réalisées initialement pour la télévision (qui les a refusées), ces courtes mises en scène élaborent des gags visuels sur des situations très simples jouées par les artistes et leurs épouses. En imitant le style naïf des débuts du cinéma, Filliou et Brecht renouent avec l’émerveillement enfantin que peuvent susciter les jeux les plus simples.

Une exposition de création permanente

Si pour Filliou la création ne peut être isolée du monde, l’exposition des objets qui en résultent ne doit pas les reconduire dans un sanctuaire à part. Sa critique des concepts artistiques passe aussi par la remise en cause des circuits d’expositions et des galeries En 1962, il crée La Galerie légitime, qui n’est autre que son chapeau qu’il promène dans la rue, plein de divers objets. Quelques mois plus tard, en écho à cette première galerie-chapeau, il crée une pochette en carton en forme de chapeau-melon.

![]() Robert

Filliou, The Frozen Exhibition, 1972

Robert

Filliou, The Frozen Exhibition, 1972

Velours,

bois, papier, 20,4 x 32 x 0,5 cm

Dans cette pochette sont rangées des photographies et de la documentation sur ses précédentes actions, telle une mini-rétrospective de son œuvre. Placée dans son congélateur, d’où son nom, The Frozen Exhibition, elle y reste jusqu’à l’automne 1972, date à laquelle elle est décongelée. Filliou prolonge ainsi symboliquement la vie de son exposition. The Frozen Exhibition, par la situation incongrue qu’elle provoque, invitant à aller voir les œuvres de l’artiste pendant dix ans dans son congélateur, illustre de manière exemplaire le principe de création permanente.

Bien fait, mal fait, pas fait… peu importe

En 1968, Robert Filliou s’installe à Düsseldorf et ferme définitivement La Cédille qui sourit. C’est à ce moment qu’il invente son principe d’équivalence. Complémentaire de la création permanente, ce nouveau bouleversement conceptuel trouve sa première formulation dans la fabrication d’un casier en bois pour classer des chaussettes en laine rouge : une série de chaussettes est bien tricotée, une seconde est mal tricotée, tandis qu’une troisième série est annoncée mais pas tricotée, laissant certaines cases vides. On comprend alors que le principe d’équivalence consiste à revendiquer une même valeur pour des objets bien faits, mal faits ou pas faits du tout.

Dans le cadre de la création permanente, la réalisation de l’objet compte moins que la liberté qui se manifeste dans la créativité. Tout le monde peut s’adonner à une activité créatrice sans redouter de mal faire. L’artiste n’a plus le privilège de la création. Il peut seulement montrer l’exemple en quittant son atelier pour s’ouvrir au monde.

La Salle blanche de Marcel Broodthaers

Après avoir été déserté par les artistes qui préfèrent la vie à l’art, l’atelier est dénoncé comme un élément du folklore artistique, un avatar de la vie de bohème. Avec un artiste tel que Marcel Broodthaers, il perd, en même temps que tous les objets liés à l’art, la plus-value symbolique que lui procurait le mythe du génie créateur. L’atelier redevient un endroit ordinaire.

L’atelier comme décorum

Personnage « héroïque et roublard à la fois, empruntant à la figure du poète romantique, guide et éclaireur, autant qu’au prestidigitateur habile » (cf. Catherine David, Marcel Broodthaers, catalogue, Galerie nationale du Jeu de Paume, 1991), Marcel Broodthaers cultive le paradoxe au point de l’ériger en méthode de travail. Tout au long de son œuvre, il ne cesse de critiquer l’art comme idéologie et adopte des stratégies pour révéler ce qui fonde les pratiques contemporaines. Car son but, dit-il dans un entretien de 1974, est de « comprendre la mode en art, la suivre et chercher finalement une définition de la mode ».

Ainsi, il crée à la fin des années 60 des œuvres qui s’apparentent aux environnements et aux installations, mais qu’il appelle des décors. Parmi eux, se trouve une reconstitution de son appartement-atelier de Bruxelles. Assimilé à un décor, voire un décorum, l’atelier est ainsi présenté comme un contexte qui procure une valeur artistique aux objets qui y sont produits et inversement. L’atelier participe d’une alchimie de l’art que Broodthaers retourne contre elle-même.

Ceci n’est pas un atelier d’artiste

En 1975, Broodthaers conçoit une exposition dont le titre, « L’Angélus de Daumier », laisse d’emblée entrevoir son rapport à l’histoire de l’art. Destinée au Centre national d’art contemporain, installé dans l’Hôtel de Rothschild à Paris, un hôtel particulier du 19e siècle, l’exposition consiste en l’aménagement des salles dont l’une, le Salon de la baronne de Rothschild, laissée telle quelle et ouverte au public pour l’occasion, a été rebaptisée Salle Rose. Quant aux autres salles, les Salle Verte, Salle Rouge, Salle Outremer, Salle Bleue, Salle Blanche…, elles sont, comme le signale Broodthaers dans le catalogue annonçant l’exposition [1] « une succession de décors »…

![]() Marcel Broodthaers, Salle Blanche, 1975

Marcel Broodthaers, Salle Blanche, 1975

Conçue, réalisée et présentée à

Paris, lors de l'exposition de l'artiste au Centre national d'art contemporain,

rue Berryer à l'automne 1975

Installation

Bois, photographies, peinture sur

bois, ampoule électrique

390 x 336 x 658 cm

Achat 1989 - AM 1989-201

La Salle Verte se présente comme une sorte de jardin d’hiver, avec des chaises et des plantes ; la Salle Bleue comporte des calendriers postaux accrochés au mur et des sacs de « tabac belge » rappelant la nationalité de l’artiste exposant à Paris. La Salle Blanche est décrite par Broodthaers lui-même comme une « reconstitution, la plus fidèle possible (?), d’un ensemble fait par l’artiste en 1968 qui s’attaquait, à l’époque, à la notion de musée et de hiérarchie ».

Cet ensemble correspond à son appartement-atelier à

Bruxelles, dans lequel il a, en 1968, organisé une exposition personnelle. La

salle renvoie donc aux diverses fonctions que l’appartement a cumulées :

logement, atelier, lieu d’exposition et même musée, puisque l’exposition organisée en 1968 n’était autre que son propre

« Musée d’Art moderne. Département des aigles, section du XIXe siècle »,

l’aigle étant pour Broodthaers la métaphore de l’art selon l’entretien qu’il

donne en 1974. L’exposition ne présentait que des caisses d’emballage d’œuvres

et des reproductions de peintures en cartes postales.

Broodthaers a créé plusieurs versions de ce « Musée d’Art moderne»,

notamment en 1972, pour la Documenta de Kassel, où étaient exposés divers

objets (un vase Sumer emprunté au Louvre, une publicité découpée dans un

journal…) portant l’inscription « ceci n’est pas un objet d’art ».

Dans l’exposition « L’Angélus de Daumier », la Salle Blanche, pourtant donnée comme la reconstitution d’une action passée, est une salle vide. Caisses d’emballage et objets ont disparu. Seuls des mots se référant à la peinture et au monde de l’art occupent les murs de la pièce. La surenchère et le baroque du département des aigles ont laissé place au souvenir qui s’exprime à travers le langage. C’est cette version qui est présentée dans l’accrochage des collections contemporaines.

[1] Le catalogue de l’exposition a été publié en deux parties, l’une avant l’exposition et l’autre après, pour marquer l’écart qui sépare un projet et sa réalisation.

les bureaux de l’artiste-entrepreneur ![]()

La « PME » de xavier veilhant

L’atelier et l’attrait qu’il exerce sur le public ont été largement mis à mal par les avant-gardes, mais cela empêche t-il les artistes de s’installer quelque part pour travailler ? Après la remise en cause et la démystification de l’atelier traditionnel où l’artiste semblait exercer une activité presque magique, l’atelier redevient un lieu où l’on travaille tout simplement, comme dans n’importe quelle entreprise. Car c’est bien en entrepreneur que l’artiste semble s’être transformé aujourd’hui…

La « PME »

Avec l’élargissement et la complexification des moyens techniques, qu’ils soient de production, de documentation ou de communication, l’artiste aujourd’hui est amené à s’entourer d’autres professionnels. Par exemple, Thomas Hirschhorn fait appel à des professionnels de la médiation culturelle, Dominique Gonzales-Foerster collabore avec des musiciens, d’autres artistes encore travaillent avec des architectes, des ingénieurs du son, des cinéastes. Xavier Veilhan est représentatif de cette nouvelle manière d’organiser la création artistique. Il utilise d’ailleurs des photographies de son atelier pour la diffusion et la compréhension de son œuvre. En 2004, la couverture du catalogue et le carton d’invitation de son exposition Vanishing Point, organisée au Centre Pompidou, Espace 315, donnaient à voir l’une de ces photographies.

![]() Studio de Xavier Veilhan

Studio de Xavier Veilhan

© Droits reservés

Christine Macel, commissaire de l’exposition, note à partir de cette image (« Mobilis in mobile », Xavier Veilhan. Vanishing Point, p. 7) : « La dynamique de groupe apparaît fondamentale. Xavier Veilhan met au cœur de sa pratique quotidienne la question, essentielle aujourd’hui, du rapport de l’artiste au travail et aux modes de production. Il exprime son choix politique d’une insertion économique spécifique, parallèlement à son choix délibéré du plaisir de travailler en groupe et entre amis. On est loin du modèle warholien de la Factory, avec sa star active-passive hésitant entre travail et dénégation, et ses icônes de magazine, on est dans une vraie PME qui intègre les dernières mutations de la société post-industrielle ». L’artiste devient le dirigeant d’une petite entreprise.

Comment fabriquer un rhinocéros en équipe

Les œuvres de Xavier Veilhan, produites dans ces conditions particulières de production, concilient l’artisanat et le high-tech, l’objet d’art et le produit de consommation, le classicisme et la modernité. Classiques par leur réalisme, mais modernes par leurs matériaux, ses sculptures grandeur nature - que ce soit un bateau, un lion ou un personnage - situent l’artiste à la fois dans l’histoire de l’art et dans son temps.

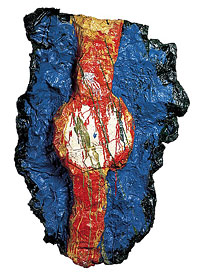

![]() Xavier Veilhan, Le Rhinocéros, 1999-2000

Xavier Veilhan, Le Rhinocéros, 1999-2000

Résine, peinture polyester, vernis, 110 x 140 x 415 cm

Dans un souci d’objectivité, Veilhan travaille toutes ses sculptures en partant d’une image numérisée et d’un logiciel qui crée un modèle en 3d. Il produit ainsi une maquette qui sera agrandie dans un atelier technique, comme c’est le cas dans la sculpture classique [2], l’atelier de l’artiste servant quant à lui à coordonner les étapes de ces activités.

[1] Pour voir d’autres rhinocéros sculptés : le site du musée d’Orsay

- Le Rhinocéros de Rembrandt Bugatti

- Le Rhinocéros d’Alfred Jacquemart et J. Voruz Aîné[2] Pour voir les étapes de la fabrication du Rhinocéros 1, sur le site de Xavier Veilhan

Daniel Buren, « Fonction de l’atelier »,

1971, in Ecrits vol.

1, Bordeaux, CAPC-Musée d'art contemporain,

1991, pp. 195-205 (extraits)

© Adagp,

Paris 2007

« De tous les cadres, enveloppes et limites – généralement non perçus et certainement jamais questionnés – qui enferment et « font » l’œuvre d’art (l’encadrement, la marquise, le socle, le château, l’église, la galerie, le musée, le pouvoir, l’histoire de l’art, l’économie de marché, etc.), il en est un dont on ne parle jamais, que l’on questionne encore moins et qui pourtant, parmi tous ceux qui encerclent et conditionnent l’art, est le tout premier, je veux dire : l’atelier de l’artiste.

L’atelier est, dans la plupart des cas, plus nécessaire encore à l’artiste que la galerie ou le musée. De toute évidence, il préexiste aux deux. De plus, et comme nous allons le voir, l’un et l’autres sont entièrement liés. Ils sont les deux jambages du même édifice et d’un même système. Mettre en question l’un (le musée ou la galerie par exemple) sans toucher à l’autre (l’atelier) c’est – à coup sûr – ne rien questionner du tout. Toute mise en question du système de l’art passera donc inéluctablement par une remise en question de l’atelier comme un lieu unique où le travail se fait, tout comme du musée comme lieu unique où le travail se voit. Remise en question de l’un comme de l’autre en tant qu’habitudes, aujourd’hui habitudes sclérosantes de l’art.

Mais quelle est la fonction de l’atelier ?

C’est le lieu d’origine du travail.

C’est un lieu privé (dans la grande majorité des cas), cela peut être une tour d’ivoire.

C’est un lieu fixe de création d’objets obligatoirement transportables.

Un lieu extrêmement important comme on peut déjà s’en rendre compte. Premier cadre, première limite dont tous les autres vont dépendre.

[…]

En tant que lieu privé, l’atelier est un lieu d’expérience dont seul l’artiste-résident pourra juger, puisqu’aussi bien ne sortira de son atelier que ce qu’il voudra bien en laisser sortir.

Ce lieu privé permet également d’autres manipulations indispensables celles-là à la bonne marche des galeries et des musées. Par exemple, c’est le lieu où le critique d’art, l’organisateur d’expositions, le directeur ou conservateur de musée, pourront venir choisir en toute quiétude parmi les œuvres présentes (et présentées par l’artiste) celles qui figureront dans telle ou telle exposition, telle ou telle collection, telle ou telle galerie, tel ou tel ensemble. L’atelier est alors une commodité pour l’organisateur quel qu’il soit. Il peut ainsi « composer » à sa guise son exposition (et non celle de l’artiste, mais généralement l’artiste se laisse bien gentiment manipuler dans cette situation, trop content d’exposer) au moindre risque, car non seulement il a déjà sélectionné l’artiste participant, mais encore il sélectionne, dans son atelier même, les œuvres qu’il désire. L’atelier est donc aussi une boutique. C’est là que l’on trouvera le prêt-à-porter à exposer.

L’atelier est également le lieu où, avant qu’une œuvre ne soit publiquement exposée (musée ou galerie), l’artiste peut inviter les critiques et autres spécialistes dans l’espoir que leur visite permettent la « sortie » de quelques œuvres de cet endroit privé – sorte de purgatoire – pour aller s’accrocher à quelques cimaises publiques (musée/galerie) ou privées (collection) – sorte de paradis des œuvres !

L’atelier joue donc le rôle de lieu de production d’une part, de lieu d’attente d’autre part, et enfin – si tout va bien – de diffusion. C’est alors une gare de triage.

L‘atelier, premier cadre de l’œuvre, est en fait un filtre qui va servir à une double sélection, celle faite par l’artiste d’abord, hors du regard d’autrui, et celle faite par les organisateurs d’expositions et les marchands d’art ensuite pour le regard des autres. Ce qui apparaît aussi, immédiatement, c’est que l’œuvre ainsi produite passe – afin d’exister – d’un abri à un autre. Elle doit donc être à tout le moins transportable et si possible manipulable sans trop de restrictions pour celui qui (en dehors de l’artiste lui-même) prendra le droit de la « sortir » de ce premier lieu (originel) afin de lui faire accéder au second (promotionnel). L’œuvre donc, parce que produite en atelier, ne peut être conçue qu’en tant qu’objet manipulable à l’infini et par quiconque. Pour se faire et dès sa production en atelier, l’œuvre se trouve isolée du monde réel. Cependant, c’est quand même à ce moment-là, et à ce moment-là seul, qu’elle est le plus proche de sa propre réalité. Réalité dont elle n’arrêtera pas ensuite de s’éloigner pour parfois même en emprunter une autre que personne, pas même celui qui l’a créée, n’a pu imaginer et qui pourra lui être complètement contradictoire, généralement pour le plus grand profit des mercantiles et de l’idéologie dominante. C’est donc quand l’œuvre est dans l’atelier et seulement à ce moment qu’elle se trouve à sa place. D’où une contradiction mortelle pour l’œuvre d’art, et dont elle ne se remettra jamais, puisque sa fin implique un déplacement dévitalisant quant à sa réalité propre, quant à son origine. Par contre, si l’œuvre d’art reste dans cette réalité –l’atelier – c’est l’artiste alors qui risque de mourir… de faim ! L’œuvre que nous pouvons voir est donc totalement étrangère à son lieu d’accueil (musée, galerie, collection…), d’où le hiatus sans cesse grandissant entre les œuvres et leur place (et non leur placement), gouffre béant qui, si on le voyait (et on le verra tôt ou tard) précipiterait l’art et ses pompes (c’est-à-dire l’art tel que nous le connaissons aujourd’hui et dans 99% des cas l’art tel qu’il se fait) dans les oubliettes de l’histoire. Cet abîme est cependant partiellement colmaté par le système qui nous fait accepter à nous-mêmes, public, créateur, historien, critique et autres, la convention du musée (de la galerie) comme cadre neutre inéluctable, lieux uniques et définitifs de l’art. Lieux éternels en fonction de l’éternité de l’art ! […] »

Ouvrages généraux

- Ateliers : l’artiste et ses lieux de création dans les collections

de la Bibliothèque Kandinsky, Paris, Centre Pompidou, 2007 ![]()

-

Les artistes contemporains et l’archive, actes

du colloque, 7-8 décembre 2001, Rennes, Presses

universitaires de Rennes, 2004.

Monographies

- Xavier Veilhan. Vanishing

Point, Espace 315, Centre Pompidou,

2004 ![]()

-

Robert Filliou : génie sans talent, Villeneuve-d'Ascq,

Musée d'art

moderne-Lille Métropole,

2003

- Claes Oldenburg : in the studio = dans l'atelier,

Musée Cantini,

Marseille, 1993

- Marcel Broodthaers, Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1991

- Stephen Koch, Hyperstar,

Andy Warhol, son monde et

ses films, Paris, Chêne, 1974

Pour consulter les autres dossiers sur les collections du Musée national d'art moderne

En français

![]()

En anglais

![]()

Contacts

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce document

Contacter : centre.ressources@centrepompidou.fr

Crédits

© Centre Pompidou, Direction de l'action éducative et des publics,

octobre 2007

Texte : Vanessa Morisset

Design graphique : Michel Fernandez,

Coordination : Marie-José Rodriguez