![]() Dossiers pédagogiques - Collections

du Musée

Dossiers pédagogiques - Collections

du Musée

|

Les

Œuvres et leur contexte

Accrochage des collections

modernes (1906-1960)

|

|

|

|

|

|

Picasso,

La Muse, 1935 © Succession Picasso

|

Introduction

L’univers des œuvres : de la genèse à la postérité

« La Ruche, on y crève ou on en sort célèbre »

Un lieu de création au début du 20e siècle

L’atelier

de Jean Arp (1886-1966) à Meudon-Val-Fleury

Une maison d’artiste

Les

Cahiers d'Art

" Une revue de l’avant-garde artistique publiée par Christian Zervos "

Les

ateliers de Picasso dans les années 30

De la rue de la Boétie aux Grands-Augustins

Autour

de Paulhan

La primauté du sensible

Matisse

dans l'atelier de Vence

La puissance de la couleur

Jean

Fournier

Un galeriste engagé

Le nouvel accrochage des collections modernes (1906-1960) propose un parcours chronologique des œuvres, en privilégiant les ensembles monographiques. Des salles sont ainsi consacrées aux travaux de Kandinsky, Arp, Picasso, Giacometti ou Matisse…, durant certaines périodes de leur activité, mais aussi de Man Ray, Brassai… pour la photographie, Chareau, Prouvé… pour l’architecture et le design. Conçues comme de petites expositions, ces salles alternent avec d’autres, construites autour d’une personnalité (Breton ou Jean Paulhan), d’une grande revue (Cahiers d’art ou Documents), d’une galerie (Maeght, Jean Fournier), d’un mouvement (le Bauhaus), ou d’un événement (l’Exposition de 1937).

Ce dossier propose de pénétrer dans cet univers qui accompagne la création, à travers quelques exemples détaillés. Il invite à s’interroger sur l’influence d’un lieu comme La Ruche à Paris, à partir de deux peintures radicalement différentes qui y ont été réalisées, sur le rôle d’une revue, Les Cahiers d’art, dans le rayonnement de certaines œuvres. Après un passage par les ateliers de Arp à Meudon, de Picasso rue de la Boetie, à Boisgeloup et aux Grands Augustins, de Matisse à Vence, il s’arrête sur l’activité critique d’une personnalité comme Jean Paulhan dont l’intérêt pour l’art a encouragé les artistes. Enfin, l’engagement de certains galeristes est souligné à travers le travail de prospective et de diffusion effectué par Jean Fournier et sa galerie.

En contribuant à restituer le contexte de création des œuvres, ces évocations permettent d’entrevoir comment l’histoire de l’art se trame non seulement grâce aux artistes, mais aussi à une multiplicité d’acteurs qui les entourent.

« La ruche

Escaliers, portes, escaliers

Et sa porte s’ouvre comme un journal

Couverte de cartes de visite

Puis elle se ferme. Désordre, on est en plein désordre… »

Blaise Cendrars, « Atelier », Poèmes élastiques, 1913

Construit par Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de 1900, le pavillon des vins de Médoc est remonté dès 1902 sur un terrain du 15e arrondissement de Paris, dans un quartier pauvre situé près des abattoirs de Vaugirard. Ce bâtiment octogonal, composé d’une multitude de petites pièces, est vite surnommé la Ruche, tant pour sa structure que pour son activité. Louée pour un prix très modestes à des artistes qui y installent leurs ateliers, la Rotonde s’entoure rapidement d’autres constructions, érigées sans ordre, où emménagent d’autres artistes, pour la plupart des étrangers attirés par la renommée de Paris.

« La Ruche, on y crève ou on en sort célèbre », disait Chagall à propos de ce lieu fait de misère et d’espoir. Fernand Léger est l’un de ses premiers habitants en 1905, suivis d’artistes comme Alexandre Archipenko, puis Ossip Zadkine en 1910, Robert Delaunay, Amedeo Modigliani et Marc Chagall en 1912, Chaim Soutine… mais aussi le poète Blaise Cendrars.

La Ruche est donc un lieu d’échanges artistiques où les traditions d’Europe de l’Est rencontrent les avant-gardes parisiennes. Mais contrairement à son homologue montmartrois, le Bateau Lavoir, qui fonctionne comme un laboratoire de recherche unifié, la Ruche abrite des artistes qui, tout en s’inspirant des autres, suivent leur propre voie.

Fernand Léger incarne la tendance cubiste qui gagne la Ruche dès les premières années. Jeune peintre normand venu à Paris en 1900 pour se perfectionner, il pratique un style inspiré de l’Impressionnisme. Au contact des artistes de la Ruche, et en particulier de Robert Delaunay qui devient un ami intime, il découvre les recherches picturales plus récentes, et en particulier les œuvres de Cézanne et du Douanier Rousseau. La Couseuse est l’une de ses premières peintures marquées par ces découvertes.

Ce tableau de dimension modeste se concentre sur le travail de la forme, aux dépens de la couleur, réduite à un camaïeu gris-bleu et beige. A l’instar de Cézanne, Léger analyse les corps à travers le prisme de la géométrie et transforme le personnage féminin, sa mère, en un assemblage de parties cylindriques, qui lui confère un aspect de robot. Les volumes, mis en relief par un modelé soigné, rappellent la plénitude des formes et les contours bien délimités du Douanier Rousseau. Grâce à cette toile, Léger initie une recherche qui le conduira à formuler son propre Cubisme, à côté de celui de Braque et Picasso, à Montmartre.

Après avoir étudié la peinture à Saint-Pétersbourg, Chagall arrive à Paris en 1910 et loge tout d’abord impasse du Maine. Lorsqu’il s’installe à la Ruche, en 1912, son langage pictural est déjà élaboré, comme en témoigne son travail sur À la Russie, aux ânes et aux autres, dont il a achevé une première version. Peinte sur un morceau d’étoffe de coton, beaucoup moins onéreux qu’une toile, elle est exposée au Salon des Indépendants sous le titre La Tante au ciel (esquisse). Elle représente alors une scène de jour, sur fond bleu et rouge. Sa composition générale est la même que celle du tableau que nous voyons ici, mais les formes sont moins appuyées et moins construites.

A son arrivée à la Ruche, Chagall modifie son œuvre, ce que révèlent

de récentes études radiographiques. Il repeint tout d’abord le fond en noir,

la scène devenant alors nocturne. Elle reflète sa nouvelle manière de travailler,

telle qu’il la décrit lui-même dans son autobiographie :

« Tandis que dans les ateliers russes sanglotait un modèle offensé, que chez

les Italiens s’élevaient des chants et les sons de la guitare, chez les juifs

des discussions, moi j’étais seul dans mon atelier, devant ma lampe à pétrole…

Là-bas, plus loin, on égorgeait le bétail, les vaches mugissaient et je les

peignais. Je veillais ainsi des nuits entières. »

Puis il en reprend les formes qui deviennent plus précises et en réorganise la structure. Par exemple, la robe de la fermière et la silhouette de la vache adoptent des contours nets et parfois anguleux, tandis que l’église dans le registre inférieur se plie à une structure géométrique avec un cercle pour la coupole et un triangle pour le porche. Sans doute s’intéresse-t-il aussi à Cézanne et aux recherches menées par ses voisins, en particulier les Delaunay.

Enfin, dernière transformation, Chagall confie à son ami Cendrars le soin

de changer le titre de sa toile. Le mystère de cette œuvre, construite comme

une énigme à déchiffrer, avec ses touches de peinture or et argent qui font

scintiller ça et là l’architecture et les étoiles, en est démultiplié.

Avec À la Russie, aux ânes et aux autres, Chagall a assimilé

toutes les innovations plastiques de son époque sans renoncer à son univers

personnel.

Pionnier du mouvement Dada à Zurich avec son épouse Sophie Taeuber, Arp est un artiste reconnu dans les milieux d’avant-garde dès la fin des années 10. Il réalise des collages, des assemblages, écrit des poèmes, et voyage souvent entre l’Allemagne et la Suisse. Au moment de l’avènement du Surréalisme, il se rapproche du mouvement sans toutefois jamais lui appartenir pleinement. En 1929, lorsqu’il s’installe dans sa maison de Meudon, Arp est un artiste renommé mais qui garde ses distances avec les courants dominants. Il poursuit sa propre voie en articulant le travail du hasard et de l’inconscient avec une tendance à l’abstraction. L’espace neutre et serein de son atelier va lui permettre de procéder à de nouvelles expérimentations.

L’atelier a été construit d’après des plans élaborés par Sophie Taeuber, dans un style proche du néo-plasticisme, orthogonal et dépouillé. Avant de concevoir cette maison, elle a réalisé de nombreux travaux de décoration (en 1921, elle dessine le mobilier d’une villa à St-Moritz en Suisse ; en 1926, elle rénove avec Arp et Theo Van Doesburg la célèbre Brasserie de l’Aubette à Strasbourg). La maison de Meudon devait d’ailleurs initialement être partagée avec les Van Doesburg.

« Sophie aménagea la maison avec du mobilier hérité des familles Arp et Taeuber, des meubles conçus par elle et des fauteuils de Mies Van der Rohe et Gerrit Rietveld. Sophie avait installé son atelier au premier étage, près de la chambre à coucher. Arp, lui, occupait la salle du rez-de-chaussée avec ses reliefs. Quand, vers 1930, il commença à s’exercer à la sculpture en ronde-bosse et travailla le plâtre, il annexa la buanderie au sous-sol. » (Greta Ströh, « La Maison à Meudon-Val-Fleury », Hans - Jean Arp. Le temps des papiers déchirés, Centre Pompidou, 1983, p. 65.)

Dans ce lieu, le travail d’Arp s’oriente en effet vers une recherche spatiale et évolue vers une plus grande sobriété. Il réalise des reliefs où le vide est de plus en plus significatif, des collages de papiers déchirés aux résonances zen, et commence à travailler la ronde-bosse.

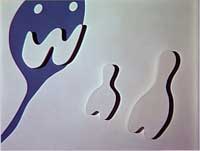

Réalisé en 1929, l’année de l’installation de Arp à Meudon, ce relief fait

d’autant plus écho à l’architecture de l’atelier qu’il a été conçu pour une

exposition à la Galerie Goemans, dont Sophie vient de réaménager, dans un

style minimaliste, l’espace intérieur.

Les éléments dont il est composé sont parcimonieux : un fond blanc entouré

de baguettes, trois éléments découpés en relief, eux aussi peints en blanc,

et une tête en aplat bleu avec des yeux blancs laissés en réserve.

Cette économie de moyens renvoie chez Arp à un humour délicat. Le titre indique

la rencontre fortuite entre une tête masculine, réduite à un trait singulier,

sa moustache, et deux bouteilles aux formes souples qui flottent dans l’espace.

L’élan de la tête, ses yeux ronds et la parenté formelle de la moustache avec

les bouteilles manifestent l’excitation du personnage face à la promesse de

boisson. Cet effet comique est renforcé par le jeu de trompe-l’œil entre les

reliefs et la couleur. Les bouteilles ne se distinguent du fond que par leur

ombre, tandis que la moustache qui devrait nettement se détacher du bleu est

comme retenue et plaquée sur le fond par les tâches blanches des yeux.

Arp s’achemine vers des séries de reliefs monochromes et des sculptures

aux formes élémentaires qui prolongent ce mélange d’humour et d’abstraction.

Visiter le

site de la fondation Arp ![]()

La neutralité du titre des Cahiers d’art ne reflète que partiellement le parti pris de cette revue qui articule le classicisme d’un bulletin d’information artistique à un goût résolument moderniste. Créée en février 1926 par une personnalité alors inconnue, Christian Zervos, la revue propose en effet, à travers une mise en page banale, des articles sur les artistes issus des avant-gardes européennes, sur le cinéma, la poésie, le théâtre, et sur les tendances architecturales les plus contemporaines.

Parmi les thématiques abordées, Picasso, Henri Laurens y côtoient Le Corbusier, Frank Lloyd Wright et l’architecture hollandaise. Tristan Tzara, en tant que rédacteur et conseiller de Zervos, est l’un des piliers de la revue. Paul Eluard, Luis Buñuel y collaborent aux côtés de Sigfried Giedion pour l’architecture et Will Grohmann, spécialiste de Klee et de Kandinsky, pour l’actualité artistique allemande. En février 1930, la revue publie par exemple des réalisations inédites de Gropius et prépare un article sur Laszlo Moholy-Nagy. Mais l’artiste le plus présent, par ses contributions et les lithographies originales présentées en illustration, reste Picasso dont Zervos publie aussi le catalogue raisonné.

Ces choix obéissent au goût du fondateur et rédacteur en chef, entièrement

dévoué à sa revue. D’origine grecque, Christian Zervos a soutenu une thèse

en philosophie sur un penseur byzantin néo-platonicien du XIe siècle, Michel

Psellos. Il découvre l’art de son temps lorsqu’il devient, en 1923, secrétaire

de rédaction pour la revue L’Art d’aujourd’hui. Puis il s’intéresse

à l’architecture moderne, et fait notamment partie des organisateurs du 4e

CIAM, Congrès international d’architecture moderne, d’où est issue La Charte

d’Athènes de Le Corbusier.

Ces orientations esthétiques, à la fois intellectuelles et progressistes,

déterminent l’identité de la revue qui, à son tour, privilégie la diffusion

de certains courants artistiques en France.

|

Publié dans le deuxième

numéro de la revue, avec en illustration des photographies de sites

industriels, l’article intitulé « Le Lyrisme contemporain »

est représentatif de la position esthétique de Zervos qui concilie

le fonctionnalisme et la beauté. Sa référence au philosophe

des sciences Henri Poincaré, dont La Science et l’hypothèse

publié en 1902 a fait connaître à un public non spécialisé les dernières

théories géométriques de l’époque (théories des espaces courbes, des

espaces à n dimensions), révèle en effet qu’il conçoit la beauté,

fidèlement à la tradition platonicienne, comme une expérience intellectuelle.

On perçoit dès lors la cohérence de ses choix, son intérêt pour le

Cubisme, son soutien à l’architecte Le Corbusier et au modernisme

en général. |

Les lieux où Picasso travaille correspondent souvent dans son œuvre à des périodes stylistiques déterminées. Ainsi, de même que l’atelier du Bateau-Lavoir renvoie aux recherches cubistes des années 10, ceux de la rue de la Boétie, de Boisgeloup et des Grands-Augustins évoquent les années 30 avec une peinture expressive et un intermède voué à la sculpture monumentale.

En 1930, alors qu’il est encore marié avec Olga et qu’il travaille dans un atelier au-dessus de leur appartement rue de la Boétie, Picasso cherche un lieu plus vaste pour réaliser des sculptures. Il achète un château dans le Vexin normand, à Boisgeloup, où il se consacre, inspiré par sa nouvelle compagne Marie-Thérese, à des séries de rondes-bosses. Ces œuvres ont toutes pour point commun la plénitude des volumes, des formes rondes et massives. Mais, en 1935, sa séparation avec Olga l’oblige à renoncer à la propriété de Boisgeloup et à regagner l’appartement de la rue de la Boétie, décrit alors par tout le monde comme un taudis sans ordre.

La difficulté de ce retour s’exprime dans les quelques toiles qu’il parvient à y réaliser, empreintes d’un sentiment de mélancolie. Picasso retrouvera son énergie productive peu après, en installant son atelier dans un grand espace sur deux étages, rue des Grands-Augustins. C’est là qu’il pourra notamment peindre en 1937 sa toile la plus célèbre, Guernica.

A Boisgeloup, Picasso réalise une série de « têtes de femme » plus

ou moins réalistes, dont celle-ci est la plus abstraite. Proche de certaines

œuvres surréalistes, en particulier de celles de Miró, cette sculpture résulte

d’un processus de schématisation extrême.

Les formes sont réduites aux quelques lignes de force qui structurent le

visage. Un long cou, une tête tendue vers l’avant, au nez proéminent, des

cheveux tirés en arrière sont à peine reconnaissables. Pour les percevoir,

il faut se reporter aux études préalablement effectuées qui fournissent, dit

Werner Spiess, spécialiste de la sculpture de Picasso, « une sorte de

plan de construction » permettant de comprendre l’origine de ces formes

et leur articulation.

Leur schématisation va de pair avec la conquête de leur autonomie. Le vide s’installe en effet entre les différentes parties de la sculpture et indique que l’artiste les a réorganisées à sa manière. Toujours selon Werner Spiess, avec ces sculptures Picasso « semble intervenir dans la création comme s’il imposait à une organisation cellulaire porteuse d’un développement potentiel la contrainte d’un développement tout autre ». (Picasso sculpteur, Centre Pompidou, 2000, pp. 180-182.) Ainsi, cette Tête de femme n’a plus rien d’un portrait, mais constitue une véritable étude plastique des relations entre les formes.

Peinte en 1935, alors que Picasso regagne la rue de la Boétie, cette toile traite du thème de l’atelier. Mais elle en donne une signification inattendue par rapport à l’état d’esprit de l’artiste à cette période critique de sa vie. Avec cette toile, c’est tout le contraire d’une image dépréciée de l’atelier que l’artiste donne à voir.

Dominée par les couleurs froides que sont le violet et le vert, la toile exprime bien une certaine tristesse, mais que l’on peut interpréter, en regard des autres éléments du tableau, comme une mélancolie. Les personnages représentés, deux femmes dans un intérieur clos, évoquent en effet le calme plutôt que le désespoir. L’une d’elles, au premier plan, dessine face à un tableau ou un miroir. Confortablement assise sur son coussin, elle semble absorbée par son travail. L’autre femme, endormie, accoudée à une table, indique la tranquillité qui règne dans ce lieu consacré à l’art. Ainsi toutes deux donnent de l’atelier l’image d’un refuge, comme si ce lieu feutré était isolé de la fureur du monde. L’art qu’on y pratique apparaît comme une activité salvatrice, qui console de tous les malheurs.

De par sa conception, cette toile préfigure celles que Picasso réalisera durant la guerre, enfermé dans son atelier des Grands-Augustins, faisant de l’art un monde de substitution pour combattre le réel et survivre.

« … les tableaux modernes se trouvent à notre disposition. Ils sont nos compagnons. Ils sont nos voisins. Il nous faut vivre avec eux, si obscurs qu’ils soient ou absurdes, et nous épuisons nos efforts à les comprendre. Et que nous font-ils donc entendre, qui ne se laissent pas dire ? La question vaut au moins d’être posée. »

Jean Paulhan, Discours muet, 1961

Tour à tour professeur de malgache, philosophe, essayiste, éditeur et Académicien, Jean Paulhan a aussi exercé la critique d’art à travers la publication de nombreux textes. Grâce à sa personnalité singulière, il y formule des questions fondamentales, en inscrivant les œuvres de son temps dans la perspective de problématiques esthétiques essentielles. Mais sa critique ne se réduit pas au seul point de vue intellectuel. Tout comme il s’est engagé politiquement durant sa vie, et en particulier sous l’Occupation, par exemple en fondant Les Lettres françaises et en collaborant aux Editions de Minuit, Paulhan présente avec ferveur les artistes qu’il aime et en lesquels il croit.

C’est tout d’abord Jean Fautrier qu’il défend contre l’accusation d’esthétiser l’horreur par la série des Têtes d’Otages dans son texte Fautrier l’enragé de 1949. Puis il explique les œuvres post-cubistes de Georges Braque dans des articles et une monographie qu’il lui consacre en 1958. Enfin, il écrit un éloge de l’Art informel en 1962 dont il dévoile la nouveauté, cet art opérant selon lui un renversement inédit du rapport entre l’image et le concept : « Les anciens peintres commençaient par le sens et lui trouvaient des signes. Mais les nouveaux commencent par les signes, auxquels il ne reste plus qu’à trouver un sens ». (L’Art informel, Paris, Gallimard, 1962, p.11.) Car ce que défend Paulhan à travers sa critique d’art, c’est la primauté du sensible sur l’idée, de la matière sur le sujet.

Ce qui semble attirer Paulhan dans la peinture de Fautrier, c’est tout d’abord la matière, dont il fait un éloge à propos d’œuvres représentant des fruits, de quelques années antérieures aux Otages : « C’est une étrange pâte, et fort gênante à détailler. Ce qui forme tant de vapeurs et de poudroiements, les plus subtils peut-être mais les plus violents qu’on ait jamais vus dans un tableau, ce sont d’épais grumeaux aplatis, un badigeon de fard, un écrasis d’huile et de pastel, tout un sabrage de craie grasse. L’on découvre alors que Fautrier s’est fabriqué une matière à lui […]. L’ambiguïté en quelque sorte y quitte le sujet. Elle se fait peinture ». (Fautrier l’enragé, p.22.)

Puis, plus loin dans le même texte, lorsqu’il en vient aux Têtes d’Otages, il précise que la matière y est encore « plus opulente » et « magnifique », ce que l’on a justement reproché à Fautrier. Réalisées de 1943 à 1945, après une exécution massive par la gestapo à deux pas de la maison du peintre, ces toiles, 33 en tout, donnent à voir des têtes sans visage et des chairs meurtries, peintes dans des tons pastels vert et rose. La tension entre l’anonymat des visages et la singularité de la chair était particulièrement sensible lors de la première exposition de ces peintures à la galerie Drouin en 1945 car les pièces étaient alignées sur des cimaises noires, insistant sur l’effet de répétition des figures claires sur fond de ténèbres. Cette mise en scène ainsi que la beauté de la matière picturale ont fait accuser Fautrier d’inconséquence en conciliant la séduction avec l’horreur.

Paulhan explique pourquoi, au contraire, elles s’articulent avec le plus grand à propos. « Nous venons de connaître, dit-il, un temps où les hommes se sont trouvés soudain plus convulsés que des hommes. Un temps où l’homme vaincu se trouvait très exactement en proie à des ogres et des géants haineux – qui ne se contentaient pas de le torturer, qui le souillaient encore. Le corps disloqué, le sexe tordu, le coup de couteau dans les fesses, c’était à la fois la pire insulte, la plus immonde – et tout de même la plus nôtre : celle qui pouvait le moins se nier ; celle que tout en nous (dès l’instant que nous avions choisi d’avoir un corps) appelait. Ce n’était plus seulement la flétrissure et la décrépitude en quelque sorte normale – c’était la décrépitude provoquée, précipitée. Enfin c’est là qu’il fallait particulièrement à chacun de nous se défendre, tenir le coup, transformer tant d’immondices et d’horreurs. »

Ce que Fautrier s’attache à figurer avec les Têtes d’Otages est si paradoxal, mêlant l’atroce douleur et la volonté de résister, qu’il lui faut travailler la peinture moderne pour en tirer un pouvoir expressif intense, ce qu’a permis l’élaboration de la matière propre à ces peintures.

A la suite de Michel Tapié et de son ouvrage Un Art autre publié en 1952, Paulhan défend une nouvelle abstraction qu’ils appellent tous deux Art informel. Dans les premières pages de l’ouvrage qu’il lui consacre, il refuse d’en donner une définition tant cet art offre, selon lui, des figures diverses. Mais pour le présenter néanmoins, il le compare à la musique : « Tous les arts aspirent à la condition de la musique, qui n’est faite que de formes, auxquelles il serait chimérique d’attribuer un sens précis. Peut-être la peinture informelle a-t-elle approché cet idéal – si tant est que c’en soit un – d’un peu plus près que les grandes écoles du passé. » (L’Art informel, p. 8.) Paulhan s’intéresse à cette peinture en tant qu’elle échappe à l’univocité du sens.

Wols, peintre d’origine allemande installé à Paris en 1932, fait partie de cette tendance picturale et représente, selon Paulhan, sa veine intimiste, aux côtés de Bryen. Sans doute, parce que, comme on le constate dans le tableau intitulé Aile de papillon, Wols s’inspire de menus objets qui lui servent à exhiber la fragilité, voire l’absurdité de l’existence. En effet, l’aile du papillon n’est pas représentée en tant que telle, mais semble servir de symbole au sentiment de la vanité, tant la matière subtile et les quelques taches colorées du tableau contrastent avec les griffures sombres qui les recouvrent ça et là. De même que le papillon a une vie éphémère, la toile est d’abord recouverte de peinture, puis de traces noires qui indiquent l’amorce de sa destruction.

Les dernières années de la vie de Matisse sont parmi les plus riches. Après une opération en 1941, il pratique beaucoup le dessin et surtout la gouache découpée, technique grâce à laquelle il taille les formes directement dans la couleur. Mais ces nouveautés ne sauraient faire oublier une dernière série de peintures qu’il réalise dans son atelier de Vence entre 1946 et 1948. Installé depuis 1943 dans une villa baptisée Le Rêve, entourée de palmiers, il se trouve replongé dans le voyage effectué à Tahiti plus de quinze ans auparavant. Son art en est d’autant plus stimulé.

En août 1943, il écrit à Louis Aragon : « Je suis à Vence depuis un mois et demi […] Ce matin, quand je me promène devant chez moi en voyant toutes les jeunes filles, femmes et hommes courir à bicyclette vers le marché, je me croyais à Tahiti, à l’heure du marché. Lorsque la brise m’amène une odeur de bois ou d’herbes brûlés, je sens le bois des Iles – et puis, je suis un éléphant, et avec le sentiment que je suis tout à fait maître de mon sort dans la disposition d’esprit où je me crois, capable de trouver que rien n’a d’importance pour moi, que la conclusion de toutes ces années de travail – pour laquelle je me sens tellement bien armé ». (Matisse, Ecrits et propos sur l’art, Paris, Hermann, 1992, p. 290.)

Dans cet atelier, il peint la série dite des Intérieurs de Vence, où il étudie les atmosphères que produisent les variations de couleurs. A la fois natures mortes par les objets quotidiens qui y sont représentés, paysages avec les fenêtres ouvertes sur l’extérieur, et vues d’atelier, ces peintures sont avant tout un hymne à la puissance de la couleur et à sa capacité à traduire les sentiments du peintre. A ce propos, il confie à un ami : « Je suis engagé dans la couleur définitivement… Jusqu’ici, j’ai piétiné à la porte du temple ». (Lettre à André Rouveyre, mai 1947.) Après cette série de peintures, Matisse se consacrera de nouveau aux gouaches découpées et à l’aménagement intérieur de la Chapelle de Vence qui sera son dernier grand chantier.

Initiée avec L’Intérieur jaune et bleu de 1946 où l’alternance des deux couleurs baigne l’espace de l’atelier, la série des Intérieurs de Vence se clôt avec une toile magistrale, le Grand intérieur rouge. Sa composition est sans doute l’une des plus complexes, les éléments de mobilier allant de pair, les tapis, les tables, jusqu’aux deux ouvertures du mur qui sont deux fausses fenêtres évoquées par une peinture et un dessin. Comme dans les autres Intérieurs, on reconnaît les objets du quotidien de Matisse, vases, fleurs, chaise, représentés frontalement par un simple contour noir pour laisser place à la couleur ambiante.

Matisse s’en explique : « Avec la sorte de rapport de couleur que je suis porté à employer pour rendre ce que je sens, dégagé de l’accidentel, je me trouve à représenter les objets dépourvus de lignes fuyantes. Je veux dire vus de face, presque les uns près des autres, rattachés entre eux par mon sentiment, dans une atmosphère créée par les rapports magiques de la couleur ». (Lettre à A. Rouveyre, juin 1947.)

Tous les éléments disparates de l’atelier sont ainsi unifiés par le rouge « à l’éclat aveuglant, mais léger, immatériel », selon l’historien de l’art Pierre Schneider. Constituant le véritable sujet du tableau, ce rouge est comme l’accomplissement de tous les autres rouges de Matisse depuis ses débuts : celui de La Desserte rouge de 1908, de L’Atelier rouge de 1911, de La Blouse roumaine de 1940, ou de la Nature morte aux magnolias de 1941. Chez Matisse, le rouge est sans doute, avec le noir, la couleur qui évoque le mieux l’éclat de la lumière.

Pour d’autres analyses des œuvres de l’artiste, voir le dossier

Henri

Matisse dans les collections du Musée ![]()

Parmi les acteurs du monde de l’art, les galeristes assument, les premiers, les missions de prospective et de diffusion des œuvres. Grâce à leurs talents, quelques-uns sont restés célèbres comme Daniel Kahnweiler, actif soutien des cubistes, Denise René, galeriste des artistes cinétiques, ou Leo Castelli, diffuseur du Pop Art. De même, Jean Fournier (1922-2006), depuis la fin des années 50, a été l’initiateur d’un renouveau de l’art à Paris en exposant dès leurs premiers travaux des artistes tels que Simon Hantaï ou Daniel Buren.

Cet amateur d’art commence sa carrière de galeriste en 1952 avec l’ouverture d’une librairie avenue Kléber où il organise de petites expositions. Ce lieu devient connu sous le nom de galerie Kléber, les premiers artistes présentés étant, aux côtés de Simon Hantaï, Jean Degottex et Georges Mathieu. Puis, la galerie déménage pour la rue du Bac en 1964 et commence à introduire la peinture américaine en France avec les œuvres de Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle. Avec ces artistes, la galerie Fournier devient rapidement un lieu incontournable de l’art contemporain. Mais Jean Fournier, loin de se satisfaire de cette réussite, continue de s’engager auprès de jeunes artistes et, en 1966, accueille Daniel Buren et Michel Parmentier. Il devient alors le galeriste des mouvements français d’avant-garde les plus importants, en représentant BMPT et Supports-Surfaces. Comme en témoigne le catalogue de la vente de sa collection personnelle après son décès, comportant outre des œuvres d’Hantaï, de Joan Mitchell, de Sam Francis, des réalisations de Fabrice Hyber ou d’Agnès Thurnauer, il n’a cessé de poursuivre son travail de soutien aux jeunes artistes.

Simon Hantaï expose pour la première fois à la galerie Kléber en 1956, avec des œuvres gestuelles influencées par Pollock. La galerie accompagne son évolution en présentant régulièrement son travail et montre à partir de 1960 ses premiers pliages. Obéissant désormais à une exigence de systématique mécanique qui permet à l’artiste de se retirer progressivement de ses créations, Hantaï adopte cette technique qui présidera à toutes ses œuvres futures avec d’infinies variations.

Dans la série intitulée Manteaux de la Vierge, dont fait partie le Manteau de 1960-62, il s'empare d'une toile sans châssis qu'il plie de manière régulière, pour ne peindre ensuite que les zones restées en surface. Lorsqu’il déplie la toile, il découvre une peinture dont il n'a pas maîtrisé le résultat final. Étant travaillée sur toute sa surface, l'œuvre apparaît comme un mur de couleur, voire comme un vitrail. Hantaï a d'ailleurs entamé cette série après une étude des vitraux de la cathédrale de Chartres. Cette allusion liturgique rejoint le thème traité, le manteau de la Vierge, métaphoriques entrailles de lumière d'où naît le Christ, et dont la représentation des plis est un exercice de style traditionnel. Hantaï prolonge cette tradition en proposant un pli réel.

Le Musée Fabre, à Montpellier, consacre une exposition à Jean Fournier, du 10 février au 6 mai 2007.

Sur Chagall à la Ruche

A la Russie, aux ânes et aux autres : un chef-d'œuvre de Marc Chagall,

Nice, Musée national message biblique Marc Chagall, 1997

Sur Arp à Meudon-Val-Fleury

Hans - Jean Arp. Le temps des papiers déchirés, Centre Pompidou, 1983

Sur la revue Cahiers d’art

Cahiers d'art. Musée Zervos à Vézelay, Paris, Hazan /Conseil général

de l'Yonne, 2006

Sur la Galerie Fournier

La Couleur toujours recommencée, hommage à Jean Fournier, Acte

Sud/ Musée Fabre, 2007

Pour consulter les autres dossiers sur les collections du Musée national d'art moderne

En français

![]()

En anglais

![]()

Contacts

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce document

Contacter : centre.ressources@centrepompidou.fr

![]() © Centre Pompidou, Direction

de l'action éducative et des publics, février 2007

© Centre Pompidou, Direction

de l'action éducative et des publics, février 2007

Texte : Vanessa Morisset

Maquette : Michel Fernandez / Florian Tromeur

Dossier en ligne sur www.centrepompidou.fr/education rubrique 'Dossiers pédagogiques'

Coordination : Marie-José Rodriguez