Parcours thématiques

![]() Dossiers pédagogiques

Dossiers pédagogiques

Parcours thématiques

|

|

|

|

|

|

|

Kasimir Malevitch, Carré noir [1923 - 1930] |

Qu’est-ce qu’un

monochrome ?

Renouveler les pratiques artistiques

Les avant-gardes

russes et soviétiques

Kasimir

Malevitch, Alexander Rodtchenko, Wladyslaw Strzeminski

L’après-guerre, la

peinture américaine

Barnett

Newman, Mark Rothko

Robert

Rauschenberg

Ad Reinhardt

Le monochrome en

Europe, années 1950-1970

Yves Klein

Le groupe ZÉRO,

Düsseldorf, Heinz Mack et Otto Piene

Azimuth, Milan,

Enrico Castellani et Piero Manzoni

Le groupe Nul,

Pays-Bas, Jan Schoonhoven

Lucio Fontana

Alighiero Boetti

Roman Opalka

L’après 70 – États-Unis et Europe

Le monochrome : le genre de tous les possibles

Robert

Ryman, Ellsworth Kelly

Claude Rutault, Pierre Soulages

Clément Mosset, Allan Mc Collum

Textes de référence

Kasimir

Malevitch, Lucio Fontana, Ad Reinhardt

Gerhard

Richter, Barbara Rose

Les monochromes de la collection

du Musée

(Liste non exhaustive)

Pour savoir si les œuvres mentionnées

dans ce dossier sont toujours présentées dans les salles du Musée,

consulter

la Liste

des œuvres exposées par créateur

Renouveler les pratiques artistiques

Qu’est-ce qu’un monochrome ? « Monochrome » : d’une seule couleur. Le terme fut longtemps dans l’histoire de l’art un adjectif qualifiant un camaïeu ou une grisaille. Au 20e siècle, il devient un substantif puis un genre au même titre que le paysage ou le ready-made.

Le monochrome fait partie de ces pratiques qui ont remis en cause les manières traditionnelles d’envisager la création. Comme le ready-made et la performance, il apparaît dans les années 1910 − Marcel Duchamp, avec sa Roue de bicyclette, crée le premier ready-made en 1913 [1] , Malevitch ce que l’on considère comme le premier monochrome avec son Carré noir, en 1915, et les artistes Dada la performance pendant la Première Guerre. Pratiques qui disparaissent quasiment à la fin des années 1920, pour réapparaître après le Seconde Guerre mondiale et les années 1950.

Ce qui nous intéresse ici est de comprendre, en observant leurs

œuvres et en interrogeant leurs

propos, comment et pourquoi des artistes réduisent la peinture à une couleur unique

pour renouveler leur pratique artistique.

Vide de représentation et de forme, le monochrome est riche de toutes les

intentions. Malevitch le conçoit comme un passage vers l’infini, Rodtchenko peint

une surface matérielle et vide, Newman et Rothko en font un grand champ coloré

pour s’ouvrir à une expérience intérieure. Pour Ad Reinhardt, il est l’ultime

peinture et pour Ryman ce qui lui permet de mesurer les effets de chaque

matériau et support …

« Entre ces deux pôles extrêmes – la manifestation de l’absolu et le

rire nihiliste –, écrit Denys Riout, tout l’éventail des possibilités

peut donner lieu à des versions monochromatisées. Les unes aspirent à la

beauté, les autres au sublime, d’autres encore relèvent du spiritualisme, du

matérialisme, de l’ironie ou du désespoir. Il en est de toutes les couleurs, et

encore des blanches, des noires. On en rencontre des petites et des grandes,

des lisses et des fripées, des rugueuses, des chaotiques, des brillantes, des

mates et des satinées. Elles peuvent être peintes à l’huile, à l’acrylique, à

la détrempe, avec un pinceau, une brosse, un rouleau ou un pistolet. Les unes

sont exécutées par l’artiste en personne, d’autres, plus rares, il est vrai,

par ses assistants du moment. Bref, il en est de toutes sortes, et le genre, si

étroit qu’il paraisse a priori, n’en

offre pas moins d’inépuisables possibilités d’invention aux artistes

imaginatifs qui mettent ainsi à l’épreuve la sagacité des commentateurs. »

[2]

Ce dossier fait écho aux accrochages moderne et contemporain actuellement présentés au Musée, où pas moins d’une vingtaine de monochromes sont à découvrir au détour d’une salle ou d’une allée, placés là comme un leitmotiv pour s’interroger sur la peinture.

les avant-gardes russes et soviÉtiques ![]()

Au début du 20e siècle, la déconstruction des éléments de la peinture connait une accélération vertigineuse avec le fauvisme, le cubisme, le futurisme et l’abstraction. Malevitch va donner à la peinture un coup de grâce, au double sens du mot, la tuant et la renouvelant à la fois. Ne pouvant plus nous fier à notre seule perception, investir de notre imaginaire ses surfaces, cette nouvelle peinture qui montre peu ou à peine, plaide pour une connaissance de ce qui la fait naître et la constitue. « Objets limites, dit Denys Riout, elles [ces toiles] sont d’excellents observatoires sur l’articulation entre la peinture – et non le sujet de la peinture − et le sens. [3]

Kasimir Malevitch

Kasimir Malevitch, 1878, Kiev (Russie) – 1935, Leningrad (Urss)

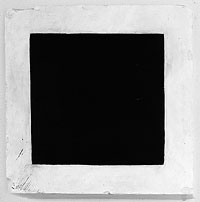

Kasimir Malevitch, Carré noir [1923 - 1930]

Kasimir Malevitch, Carré noir [1923 - 1930]

Huile sur plâtre, 36,7x36,7x9,2 cm

Œuvre actuellement présentée dans les collections modernes du Musée

Le motif du carré peint d’une seule couleur apparait chez Malevitch en 1913 dans les décors et les costumes réalisés pour l’opéra cubo-futuriste La Victoire sur le soleil, de Matiouchine. En décembre 1915, il présente parmi 39 œuvres suprématistes son premier Carré noir et son Carré rouge à l’exposition « 0,10 » (Zéro-Dix). Dernière exposition futuriste de tableaux, où s’affichent toutes les surenchères avant-gardistes de l’époque. [4]

Comme le montrent les archives photographiques de l’exposition, le Carré noir est exposé en hauteur, à l’angle de deux murs, place traditionnellement réservée aux icônes dans les maisons russes – ce qui passe aux yeux du public pour blasphématoire. À le regarder cependant, noir, le carré ne l’est pas entièrement, il est entouré de marges blanches qui rappellent le rapport classique d’une forme et d’un fond.

Pourtant, Malevitch ne semble pas le voir ainsi. Dans son

texte Du cubisme au suprématisme. Le

nouveau réalisme pictural (commencé en 1913 et publié en 1915) où il

théorise le suprématisme, il n’évoque pas les marges de son Quadrangle, titre original qu’il donne à

son œuvre, et qu’il date de 1913.

Le Carré noir n’est-il que l’une des

formes-plans (si on se fie à la date donnée par le peintre) ou l’aboutissement de

ses compositions suprématistes dont le but est de libérer la peinture du monde des

objets ?

Avec ses marges blanches, le Carré noir n’est pas un monochrome ; et s’il n’est pas entièrement noir, carré il ne l’est pas non plus. Rares sont ceux qui, aujourd’hui, l’ont vu, car il n’est jamais sorti des réserves, depuis 1929, de la galerie Tretiakov à Moscou. Mais ses exégètes en attestent : ses qualités picturales, sa facture, sa forme et sa présence en font plus qu’une simple idée ou qu’une proposition radicale dans un contexte social et artistique révolutionnaire.

Malevitch a peint, comme s‘il s’agissait de répéter le signe d’un système, plusieurs Carré noir, et c’est un Carré noir qui fut placé au-dessus de son lit de mort et sur sa tombe par ses proches. Outre le Quadrangle ou Carré noir de 1915, la galerie Tretiakov conserve une version de 1929. Celle du début des années 20 (1920 ou 1924 ?) appartient au Musée russe de Saint-Pétersbourg. La version conservée par le Musée national d’art moderne est peinte sur un parallélépipède de plâtre. S’amincissant sur la gauche, elle serait plus proche de la version originale. [5]

« Après cela, que faire ? » demandait-on déjà en 1916, voyant dans ce carré la mort de la peinture. Pour Malevitch, le Carré noir n’est pas un terme mais le début d’une nouvelle étape qui conduit la peinture vers une plus grande vérité, à une sensation pure. La peinture doit contribuer à libérer l’esprit du monde matériel pour faire pénétrer l’être dans l’espace infini. Trois ans (ou cinq selon les dires de l’artiste) après le premier Carré noir, il peint le Carré blanc sur fond blanc.

Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918

> Voir

l’œuvre sur le site du MoMA

Pas

tout à fait carrée non plus, cette peinture témoigne, comme pour le Carré noir, d’une grande sensibilité. On peut lire sur le site du MoMA, où

l’œuvre se trouve depuis 1936 que, même radicale et austère, elle n’a rien d’impersonnelle.

La trace de la main de l’artiste est visible dans la texture de la peinture et ses

subtiles variations de blanc ; les contours imprécis du carré asymétrique

produisant une sensation d’espace infini… [6]

Le blanc, légèrement bleuté pour la forme centrale, plus chaud et ocré sur la périphérie,

crée une matière dense et complémentaire au point qu’on ne peut séparer forme et

fond. La position décentrée du carré, comme pesant sur la droite, et le léger

cerne noir autour, dynamisent l’ensemble, contribuant à la sensation d’espace.

Pour Malevitch, le blanc représente l’infini, le cosmos. Il écrit dans le catalogue de l’exposition Création non-figurative et suprématisme (1919), où étaient présentés le Carré blanc sur fond blanc et quelques autres peintures blanches suprématistes : « J’ai troué l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le blanc, voguez à ma suite, camarades aviateurs, dans l’abîme, j’ai établi les sémaphores du Suprématisme. […] Voguez ! L’abîme libre blanc, l’infini sont devant vous. » [7]

Lire dans les textes de référence un extrait du texte de Malévitch, Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural, 1916.

Alexander Rodtchenko, Wladyslaw Strzeminski

Alexander Rodtchenko, 1891, Saint-Pétersbourg (Russie) – 1956, Moscou (Urss)

Wladyslaw Strzeminski, 1893, Minsk (Russie) – 1952, Lodz (Pologne)

Alexander Rodtchenko, Rouge, Jaune, Bleu, 1921

Voir l’œuvre sur le site du MoMA

Le Carré noir et le Carré blanc sur fond blanc ne sont pas que de la couleur simplement posée sur une toile, au contraire d’autres tableaux tels ceux d’Alexander Rodtchenko, Rouge, Jaune, Bleu, exposés en 1921, à Moscou, dans l’exposition 5 x 5 = 25. Pour Rodtchenko, la toile n’est plus un passage vers un monde infini. En revenant aux trois couleurs primaires, il dit libérer la couleur et la peinture de toute finalité, de tout contenu. Mort de la peinture qui, implicitement, écrit Barbara Rose, signifie celle du capitalisme, la naissance de la peinture de chevalet en tant que propriété privée coïncidant avec celle du capitalisme dans l’Europe protestante du Nord. [8]

Il faut aussi, parmi les artistes d’avant-garde de l’époque,

citer Wladyslaw Strzeminski, − d’origine polonaise, Strzeminski

est né en Russie −, élève

et admirateur de Malevitch, qui aboutit au début des années 1930 à une forme de

monochromie de ton blanc sur ton blanc. S’installant en Pologne en 1922 avec sa

femme Katarzyna Kobro, Strzeminski crée le mouvement uniste, conçu comme un prolongement

des théories suprématistes : éloigner la création de l’imitation du monde

et des objets, rechercher l’infini en utilisant les non-couleurs et des formes

géométriques simples telles que la croix et le carré.

Puis, Strzeminski remet en cause ces théories. Le tableau n’est plus fait pour

voir l’invisible, mais pour s’adresser à la vue. N’ayant d'autre signification

que lui-même, matière, couleur, forme, fond et surface, à la recherche de l’unité,

doivent former « un tout visuel organique ». Dans les années 1930-31,

il fait disparaître toute forme et toute composition de ses toiles.

Créateur du premier musée d’art moderne, le Museum Sztuky à Łódź, son œuvre a été montrée, après bien des années d’oubli, au Centre Pompidou dans l’exposition Présences polonaises en 1985.

l’aprÈs-guerre,

la peinture amÉricaine sur la voie du monochrome ![]()

Fin des années 1940, début des années 1950, la monochromie,

qui a disparu en même temps que les avant-gardes historiques, réapparait aux États-Unis.

Dans l’après-guerre qui voit toujours (mais pour combien de temps ?) le

triomphe de l’art français sur la scène internationale, les artistes américains

recherchent leur identité. Renonçant en premier lieu à la composition, à la représentation,

aux contrastes de valeurs propres à la peinture traditionnelle européenne, ils s’impliquent

dans une rencontre physique avec leur médium, dans un art direct qui impose sa

simplicité et son émotion. De grand format, leurs toiles sont des champs

d’expérience de l’espace et de la couleur (Color-field),

tant pour l’artiste que le spectateur. Dans cette recherche de vérité, de foi

en la peinture, une première génération d’artistes (Clifford Still, Barnett

Newman, Mark Rothko) va frôler la monochromie, la seconde (Reinhardt, Ryman…) y

entrer de plain pied. Une troisième voie, celle de Robert Rauschenberg, noue des

liens entre monochrome et ready-made.

Barnett Newman

Barnett Newman, 1905, New York (États-Unis) – 1970, New York (États-Unis)

La collection du Musée comporte vingt-quatre œuvres de Newman dont l’album des 18 Cantos, 1963-1964 et trois peintures : Shining Forth (to George), 1961, Not There – Here, 1962 et Jericho, 1968-69. Le Canto XVIII est actuellement exposé dans les collections modernes du Musée.

Les toiles de Newman seraient de grands champs monochromes

si elles ne comportaient ce qui constitue la marque de fabrique du peintre, le

zip, bande plus ou moins épaisse qui les traverse de haut en bas, comme une

fermeture éclair. Si on ne peut parler de composition ou de forme au sens

traditionnel, le zip est pour Newman un dessin qui lui permet d’ouvrir la

surface de la toile à l’espace. « Au lieu d’utiliser les contours, au lieu

de fabriquer des formes et de délimiter des espaces, écrit-il, mon dessin

affirme l’espace. Au lieu de travailler avec des restes d’espace, je travaille

avec l’espace entier ». [9]

Séduisantes par la pureté de leurs plages colorées, ses peintures sans sujet

pourraient apparaître vides. L’artiste, dit Newman, doit « peindre comme

si la peinture n’avait jamais existé ». L’œuvre doit contenir « ce

monde sans fin, dans ses propres limites », mettre en relation avec

l’essentiel, transmettre une émotion qui ne se dit pas avec des mots.

Barnett Newman, Shining Forth (to George) (Surgit la lumière (Pour George)), 1961

Barnett Newman, Shining Forth (to George) (Surgit la lumière (Pour George)), 1961

Huile sur toile, 290 x 442 cm

Laissée brute, simplement enduite d’un ocre lumineux, la toile est rythmée par trois bandes noires verticales : la bande centrale, légèrement décalée vers la gauche, sorte de colonne vertébrale ou d’axe universel qui traverse l’espace de bas en haut et, presque aux bords des deux côtés de l’espace, deux zips à la facture inversée. Le zip de gauche est une forme pleine, nettement définie bien que plus ténue que la bande centrale, celui de droite a été obtenu par négatif, en peignant de part et d’autre d’une bande adhésive, arrachée ensuite.

Newman a réalisé ce travail sur la lumière − Shining Forth signifiant « qui brille au loin » − après le décès de son frère George. Sa monumentalité, sa luminosité, sa composition (proche de la Section d’or), les sensations de plein, de vide, de verticalité qu’il provoque font toucher ce que le peintre appelle le « sublime », ce qui ne peut être dit autrement que par la peinture.

Mark Rothko

Mark Rothko, 1903, Dvinsk (Russie) – 1970, New York (États-Unis)

Mark Rothko, Untitled (Black, Red over Black on Red), 1964

Mark Rothko, Untitled (Black, Red over Black on Red), 1964

Huile sur toile, 205 x 193 cm

Mark Rothko, comme Barnett Newman, a une haute idée du rôle

de l’art, et se met comme lui dans la position d’inventer la peinture en se

débarrassant de la tradition et de tout référent.

Dès le début des années 1950, délaissant des influences surréalistes, ce qui

était aussi le cas de Newman, ses compositions de grand format se résument à

l’agencement de deux ou trois rectangles aux contours évanescents disposés les

uns au-dessus des autres.

Progressivement, il réduit les couleurs ainsi que les contrastes de valeur − la palette vive de ses

premiers grands tableaux ne faisant, pense t-il, qu’égarer le spectateur − et limite la composition à

des formes géométriques. Rothko ne veut plus toucher chez le spectateur sa

perception, mais son cheminement intérieur.

Ainsi, recommandait-il que ses toiles soient exposées sur des murs peu éclairés

afin que leur lumière puisse irradier de leur profondeur.

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg, 1925, Port Arthur (Etats-Unis) – 2008, Captiva Island (Etats-Unis)

Robert Rauschenberg, White Painting, Three Panel, 1951

>

Voir l'œuvre sur le site du MoMA

Bien que le Musée national d’art moderne ne compte aucune White Painting, on ne peut passer sous

silence ces œuvres, les premières connues du peintre, réalisées au Black Mountain

College à partir de 1951, des toiles apprêtées, laissées blanches. En 1952,

plusieurs d‘entre elles vont d’ailleurs servir d’écrans et de décors à l’Event de Merce Cunningham et John Cage, Theater Piece n°1. [10]

Ces toiles sont « des aéroports pour les lumières, les ombres, les

particules », dit John Cage. Espaces vierges pour laisser prendre place les

événements du monde, elles apparaissent comme l’équivalent de la pièce musicale

de Cage, 4’33’’ de silence, dont le

but est de laisser émerger les bruits du monde.

Les White Paintings sont-elles des œuvres d’art ? À la fois monochrome et ready-made, elles posent ces questions : à partir de

quand y a t-il œuvre ? quel est le rôle de l’artiste ? Montées sur

châssis, elles se distinguent d’un simple mur qui ne susciterait aucune réaction.

Leur composition en plusieurs panneaux fait apparaitre un rythme, des signes, une

croix, un espace répétitif... qui provoque le regard. La main de l’artiste n’est

pas indispensable à leur reconfection – Rauschenberg confie cette tache à

son assistant Brice Marden [11] ,

en 1968.

Les White Paintings ont la faculté de

susciter le débat, elles sont à ce titre des œuvres conceptuelles.

Rauschenberg réalise par la suite la série des Black Paintings qui répond à une tout autre logique, celle de l’occultation. Il s’agit alors, non plus de laisser le monde se refléter sur une surface blanche, mais de recouvrir des collages d’une épaisse couche de noir.

En savoir plus sur Robert Rauschenberg, consulter le dossier Robert Rauschenberg, Combines 1953-1964.

Ad Reinhardt

Ad Reinhardt, 1913, Buffalo (États-Unis) – 1967, New York (États-Unis)

Ad Reinhardt, Ultimate Painting n° 6, 1960

Ad Reinhardt, Ultimate Painting n° 6, 1960

(Dernière peinture n°6)

Huile sur toile, 153 x 153 cm

Les ambitions d’Ad Reinhardt, grand amateur de paradoxes et chercheur d’absolu, paraissent à l’opposé de ce qu’il montre. Sa dernière série d’œuvres, les Ultimate Paintings, réalisées du début des années 1960 jusqu’à sa mort en 1967, sont des tableaux noirs d’une seule taille, carrés, de 5 pieds sur 5, comme il les définit lui-même. Elles sont qualifiées de son vivant, de vides, de répétitives et terriblement provocatrices. Pourtant, Reinhardt est un des grands artistes américains qui ont renouvelé l’art et la pensée sur l’art de leur temps.

Ad Reinhardt est aux antipodes des expressionnistes abstraits dont il dénonce la peinture gestuelle. Mais il partage avec eux, dès la fin des années 1940, la recherche d’une peinture d’où tout centre est exclu au profit d’un espace all-over. [12] Après ses Abstract Paintings, tableaux unicolores aux variations presque imperceptibles, il simplifie encore la forme et la couleur qu’il limite, à partir de 1953, à une surface proche du noir.

Les Black Paintings sont l’expression de ce qu’il est encore possible de peindre une fois appliquées

les Douze règles pour une nouvelle

académie, règles qui définissent ce que n’est pas la peinture : une

texture, un dessin, une couleur, une lumière, un espace, un temps, un objet, un

sujet… [13]

A contrario des dogmes duchampiens et de leur renouveau néo-dada avec des

artistes tels que Robert Rauschenberg, Reinhardt proclame que ce n’est pas le

spectateur qui fait l’art, que l’art n’est pas la vie. L’art vient de l’art,

l’artiste des artistes qui l’ont précédé, l’atelier est le seul territoire qui

identifie l’œuvre, ce n’est pas au musée de dire ce qui est ou pas de l’art...

Ainsi, d’ailleurs, clôt-il ses Douze

règles : « pas de partie d’échec » [14] .

Ces œuvres ne sont-elles que de grands carrés noirs ?

Comme pour les Carré noir de

Malevitch, nous en voyons les qualités subtiles. « À vrai dire, nous percevons bien que le noir n’est pas tout à

fait noir, écrit Denys Riout, et nous sommes sensibles à une qualité

indéfinissable de la surface peinte, unie, sobre et profonde, fragile surtout…

[en fait], cette toile carrée est divisée en neuf carrés, […] leurs limites ne

sont pas strictement géométrisées, […] les couches de peinture sont

innombrables et […] aucun des tableaux similaires n’est identique aux autres. » [15]

Avec ses peintures noires, aux limites du visible, Reinhardt propose de

franchir la frontière qui conduit du sensible au spirituel et au méditatif.

Ultimate Painting n°6 fait partie de sa dernière série

d’œuvres définie comme « une peinture pure, abstraite, non objective,

atemporelle, sans espace, sans changement, sans référence à autre chose,

désintéressée, un objet conscient de lui-même (rien d’inconscient), idéal,

transcendant, oublieux de tout ce qui n’est pas l’art ». [16] Les Ultimate Paintings, « les

dernières peintures que l’on peut peindre », sont l’ultime rempart au

leitmotiv de l’époque : la mort de la peinture.

Ultimate Painting n°6 est la seule

œuvre de Reinhardt entrée dans les collections françaises.

Lire dans les textes de référence, un extrait du texte d’Ad Reinhardt, « L’art en tant que tel », 1962.

le monochrome en europe, annÉes 1950-1970 ![]()

Si Yves Klein n’est pas le premier à peindre des

monochromes, c’est avec lui que la monochromie s’impose comme un genre dans le

milieu des années 1950. [17]

Présent sur différents « fronts » en Europe – en Italie

notamment où il influence Piero Manzoni et Lucio Fontana, en Allemagne où il

expose avec le groupe ZÉRO, ou

en Angleterre −, il

impose le monochrome comme une expression à part entière. À partir du début des années 1960,

des expositions sont organisées autour du monochrome, réunissant tant les

peintures mono-tons des avant-gardes russes, les Américains des années 1950 que

les artistes européens.

Yves Klein

Yves Klein, 1928, Nice (France) – 1962, Paris (France)

Yves Klein, IKB 3, Monochrome bleu sans titre, 1960

Yves Klein, IKB 3, Monochrome bleu sans titre, 1960

Pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois, 199 x 153 cm

Œuvre actuellement présentée dans les salles modernes du Musée,

niveau 5

La rencontre d’Yves Klein avec la couleur serait, comme il le relate dans l’Aventure monochrome, une vocation qui se serait déclarée en 1947 [18] , voire même plus tôt. Et il n’aura de cesse au cours de sa carrière fulgurante de construire sa légende, celle d’Yves le Monochrome.

En 1954, un ouvrage lui aurait été consacré, Yves Peintures, qui présente dix

planches en couleurs, témoignant, dit-il, de ses recherches. En fait, dix

rectangles de papiers colorés, collés sur des pages blanches. L’ouvrage, qui ne

comporte aucun nom d’éditeur, a sans doute été façonné par lui.

En 1955, de retour du Japon, c’est un monochrome orange signé qu’il propose

d’exposer au Salon des réalités nouvelles consacré à l’abstraction. Eu égard à sa mère, Marie Raymond, peintre connue et

exposante régulière, le jury lui demande, pour accepter sa participation,

d’ajouter une forme, un trait, voire un simple point sur ce fond orangé. Car si

l’abstraction a dépassé la question du sujet, elle ne l’a pas fait de la

polyphonie colorée, des rapports des couleurs et des formes entre elles.

On connaît la répartie du jury, rapportée par Klein lui-même : « Une

seule couleur unie, non, non, non vraiment, ce n’est pas assez, c’est

impossible ». [19] Pour

parfaire son geste, Klein ôtera dorénavant du tableau sa signature.

Pour sa première exposition, il va reprendre le titre Yves Peintures pour affirmer, contrairement aux avis du Salon, que ses monochromes sont bel et bien de la peinture. Mais pour l’exposition l’année suivante chez Colette Allendy, c’est le titre de Propositions monochromes qui est retenu, titre suggéré par Pierre Restany. Iris Clert, qui découvre pour la première fois une de ses œuvres, s’exclame : « Ce n’est pas un tableau ! ».

Klein fait-il encore des tableaux et de la peinture ?

Pour couper court aux critiques, donner du sens à son aventure picturale, il va

parler du dépassement du tableau par la couleur, de la peinture par le

spirituel. Ses monochromes, dit-il, sont des espaces ouverts sur l’infini,

permettant à la « sensibilité pure » de se libérer.

En 1956, il en limite même la couleur à une seule : le bleu, car le

spectateur se perd, dit-il lui aussi, à chercher un sens dans les rapports de

couleur des différents monochromes. De Giotto à ses contemporains, Picasso ou

Matisse, l’histoire de l’art a donné ses lettres de noblesse au bleu. Lié à

l’espace, à la pureté, « Le bleu n’a pas de dimensions. […] Toutes les

couleurs amènent des associations d’idées concrètes, matérielles et tangibles,

tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce qu’il y a de

plus abstrait dans la nature tangible et visible. » [20] Et pour donner plus de poids encore à son bleu, il le fait breveter. [21]

Avec l’exposition La Spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée, plus connue sous le nom Le Vide, organisée en avril 1958 dans la galerie d’Iris Clert, où le bleu devient onde immatérielle, hormis les fenêtres recouvertes de bleu et un cocktail bleu à ingérer, Klein veut faire admettre qu’un tableau n’est pas ce qu’on voit mais ce qui constitue son être.

En 1959, Klein ajoute au bleu le rose, couleur de la chair,

et l’or, celle de la combustion. Pour autant, que ses œuvres soient bleues,

roses ou or, aucune ne se ressemble, chacune impose sa singularité. Dans ce

contexte où toutes les composantes de la peinture disparaissent, on comprend

qu’il délaisse aussi le pinceau au profit du rouleau, puis des corps des

modèles, les fameux « pinceaux vivants ».

Pour Klein, peindre ne signifie pas « s’exprimer ». C’est « un

mode d’être ». Ainsi, peut-il affirmer que ses œuvres ne sont que

« les cendres de son art », ce qui reste de sa rencontre avec la

peinture, du moment de sa charge émotionnelle, invisible et unique. Elles en

sont l’imprégnation.

Monochrome bleu sans

titre, réalisé en 1960, soit deux ans avant sa mort, fait partie des

quelque deux cents IKB créés par

Klein. Seule la monochromie pouvait lui permettre de vivre cette aventure

spirituelle par le moyen de la couleur.

Reconnue en Europe, son œuvre est mal accueillie aux États-Unis où elle est présentée en 1961 chez Leo Castelli, New

York. Les premiers monochromes américains ont été exposés dix ans auparavant

tandis que le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch appartient depuis 1936 aux collections du MoMA.

Pour en savoir plus sur l’œuvre d’Yves Klein, consulter les

dossiers :

> Yves Klein dans les collections du Musée

> Yves

Klein. Corps, couleur, immatériel.

Le groupe ZÉro, dÜsseldorf, rfa : Heinz Mack et Otto piene

Heinz Mack, 1931, Lollar (Allemagne avant 1949)

Constitué en 1957 à Düsseldorf par Heinz Mack, Günter Uecker et Otto Piene, le groupe ZÉRO est plus qu’un groupe. Il est un réseau dont les membres, des artistes de toutes générations et origines, se rassemblent dans l’atelier de ses fondateurs le temps d’une « exposition d’un soir ». On y retrouve les grands ténors de l’avant-garde et notamment du monochrome : Lucio Fontana, Piero Manzoni, Yayoi Kasama, Yves Klein… Leur point commun : une opposition à l’expressionnisme abstrait, à la subjectivité de l’artiste, ainsi qu’à toute forme de réalisme.

ZÉRO ne

s’ouvre pas au néant, mais au renouveau de la table rase et à sa dynamique. « ZÉRO est silence. ZÉRO est commencement. ZÉRO est rond. ZÉRO tourne. ZÉRO est la lune. Le soleil est ZÉRO. ZÉRO est

blanc. […] ZÉRO est beau.

Dynamo dynamo dynamo » (extrait de Die

Neue Idealismus, 1963). Écrit par Otto Piene, ce texte, considéré comme le Manifeste ZÉRO, résonne comme

un hommage à Malevitch, à sa recherche d’infini et son affranchissement du

passé.

Adeptes du silence et du

commencement pour créer un nouveau langage plastique (de nouvelles formes, de

nouvelles matières, de nouveaux mouvements, des rapports nouveaux entre l’œuvre

et le public), les artistes du groupe ZÉRO

exploitent tant les éléments naturels − l’air, le feu, l’eau, la lumière − que les matières technologiques et industrielles. L’œuvre devient le réceptacle

de phénomènes sensibles, proches en cela des artistes cinétiques. [22] Cette philosophie conduit à privilégier la série, le monochrome, l’installation,

voire l’action.

ZÉRO possède une revue − qui favorise la diffusion rapide de ce nouvel art − et dispose d’une galerie, la galerie Schmela à Düsseldorf où, dès 1957, Yves Klein fait connaître le monochrome en Allemagne. Lucio Fontana y expose en 1960.

Heinz Mack,

Lichtrotoren, Sonne des Meeres (Rotateur

de lumière, soleil de la mer), (1967)

Heinz Mack,

Lichtrotoren, Sonne des Meeres (Rotateur

de lumière, soleil de la mer), (1967)

Aluminium, 143 x 143 x 17 cm

Après des études à l'Académie de Düsseldorf et de philosophie

à l'Université de Cologne. Heinz Mack, cofondateur du groupe ZÉRO, réalise à

partir de 1958 ses premiers reliefs et cubes lumineux.

Lichtrotoren, Sonne des Meeres (Rotateur

de lumière, soleil de la mer) est représentatif de son travail sur la

vibration de la lumière. Entre métal et étoffe (l’aluminium est traité comme un

velours), objet industriel et précieux (l’énorme machine évoque un disque

solaire), fixité et mouvement (le mouvement est simplement optique),

monochrome, lourde et légère à la fois, cette œuvre sollicite tant l’imaginaire

que les sens. Aux confins des influences avant-gardistes des années 1950-60, Mack

est un des principaux représentants de l’art cinétique allemand.

AzimutH, milan, Italie : Enrico Castellani et Piero Manzoni

Enrico Castellani,

1930, Castelmassa, Italie

Piero Manzoni, 1933,

Soncino, Italie – 1963, Milan, Italie

Enrico Castellani, Superficie angolare bianca n°6 (Superficie angulaire blanche n°6), 1964

Enrico Castellani, Superficie angolare bianca n°6 (Superficie angulaire blanche n°6), 1964

Acrylique sur toile tendue sur un arc métallique et sur deux châssis formant un angle droit

Peinture acrylique sur toile, 149,7 x 145 x 59 cm

Œuvre actuellement présentée dans les salles contemporaines du

Musée

Enrico Castellani étudie l’art, la sculpture et l’architecture à Milan et à Bruxelles. Après une première période liée à l’action painting et à l’art informel, il se détache du geste pictural pour dépasser la notion de tableau et envisager l’œuvre comme un « objet autonome ». Dès 1959, il définit la méthode qu’il utilise encore aujourd’hui : tendre une toile monochrome sur un châssis de bois planté de clous, dans le but de créer du relief pour capter les ombres et la lumière. Membre du réseau ZÉRO avec son compagnon de route Piero Manzoni, il fonde également avec lui, à Milan, la galerie et la revue Azimuth. Ils vont y exposer et publier les artistes qui participeront à la toute première exposition organisée à Düsseldorf en 1960 sur la monochromie, Monochrome Malerei.

Superficie angolare bianca n°6, 1964, est un monochrome en relief de couleur blanche. Ici, la toile est tendue sur un arc métalique. Le châssis en cornière − ce qui est exceptionnel, la plupart de ses monochromes en relief sont sur châssis plat − s’encastre entre deux murs, tandis que la partie centrale de l’œuvre s’avance, de façon sensuelle, dans un clair obscur (le clair dans la partie haute, l’ombre dans la partie basse). Faut-il voir dans cette encoignure une réminiscence du Carré noir de Malevitch tel qu’il fut exposé en 1915 ? Ou exploite-t-il, à la manière d’un minimaliste, le dynamisme d’un espace à la croisée de deux murs ?

À partir de 1967, Enrico Castellani réalise des installations sur le même principe que ses tableaux-objets, la lumière jouant sur des « surfaces monochromes » pour « structurer l’espace de manière à le rendre perceptible et utilisable par les sens ». [23]

Dans l’accrochage actuel de la collection contemporaine, cette œuvre d’Enrico Castellani est située à l’entrée de la salle Expérimentations italiennes. Pour Donald Judd, Castellani est le père du minimalisme [24] , et pour Bernard Blistène « l’artiste qui fait la synthèse des expériences esthétiques des années 60 de part et d’autre de l’Atlantique ».

Piero Manzoni, Achrome, 1961

Piero Manzoni, Achrome, 1961

Mèches de fibre de verre blanche et fil de fer enroulés sur

bois, 51 x 66 x 13 cm

Œuvre actuellement présentée dans les salles contemporaines du

Musée

En 1957, Piero Manzoni découvre les monochromes d’Yves Klein

à la Galleria Apollinaire de Milan. Il le rencontre à Paris et lui propose une

collaboration : Klein étant l’homme des monochromes bleus, lui le serait

des monochromes blancs. Ce qui n’est pas du goût de Klein, raconte Jean

Tinguely.

Piero Manzoni côtoie Lucio Fontana par l’intermédiaire du groupe Movimento Nucleare. Compagnon de route

d’Enrico Castellani, il crée avec lui la galerie et la revue Azimuth et, à partir de 1959, collabore au

groupe ZÉRO.

Ses premiers Achromes datent de 1957, après sa rencontre avec Klein. Ce sont des peintures-sculptures

sans couleur (le « a » étant privatif), faites de toiles plissées ou

déchirées, trempées dans des mélanges de colle et de plâtre qui rappellent les

plissés des sculptures grecques.

Puis, se rapprochant de la pensée ready-made, il utilise des matériaux

trouvés : fibre de verre, coton hydrophile, peluche, plastique, laine de

verre, carrés de tissu cousus entre eux…, qui effacent toute touche

personnelle. Ses derniers Achromes sont constitués de substances chimiques, changeant de couleur aux variations

atmosphériques.

Absence de couleur, de composition, de représentation, absence du geste de

l’artiste, l’achrome, s’il est toujours un tableau par sa forme, en a perdu une

grande partie de ses propriétés.

Bien qu’influencé par Klein, Manzoni se démarque point par

point de son œuvre, ce qui en montre une connaissance parfaite. À la couleur monochrome, il substitue

l’absence de couleur, l’achrome. À la notion de vide et d’immatériel, il préfère des matériaux qui sollicitent un

sens inhabituel en peinture, le toucher. Klein est ennemi de la ligne qui

enferme l’espace, Manzoni les recrée avec les objets et les tissus qu’il utilise.

Pour lui, l’œuvre est un objet matériel et fini ; rien de mystique en lui non

plus mais un ancrage dans la matière, sans forme et recyclable, qui constitue

l’alchimie de la vie. Aux « zones de sensibilité picturale

immatérielle » vendues par Klein à prix d’or, il substitue la mise en

boîtes numérotées et signées de la Merda

d’artista. À l’utilisation

de pinceaux vivants, il préfère signer sur les bras des modèles pour en faire

des sculptures vivantes, l’intervention et le geste de l’artiste disparaissant

de plus en plus.

Comme Klein, Piero Manzoni meurt prématurément, à l’âge de 30 ans.

La collection du Musée possède deux Achromes, l’un de 1959 et celui de 1961, fait de mèches, de fibre de verre et de fil de fer, actuellement présenté près de l’œuvre d’Enrico Castellani, Superficie angulaire blanche n°6, dans la salle Expérimentations italiennes.

le groupe NUL, pays-bas : Jan Schoonhoven

Jan Schoonhoven, 1914, Delft (Pays-Bas) – 1994 Delft (Pays-Bas)

Jan Schoonhoven, R 61-1,

1961

Jan Schoonhoven, R 61-1,

1961

Titre attribué : Reliefs à petits carrés

Peinture acrylique sur papier et carton-pâte, 63 x 43 cm

Les revues ZÉRO et Azimuth favorisent la diffusion des

nouvelles pratiques artistiques suscitant la création de groupes tels que le

groupe Nul en 1961 aux Pays-Bas, dont

Jan Schoonhoven est l’un des fondateurs.

D’abord influencé, dans les années 1930, par la peinture expressionniste

allemande, puis par Paul Klee et l'École

de Paris, il crée, fin des années 1950, ses premiers reliefs composés de trames

régulières, sans composition ni motif ni couleur, en papier mâché, et peints en

blanc. Le relief se veut refus de la planéité ; l’absence de composition, utilisation

all-over de la surface ; l’absence de couleur, de motif, recherche d’un

art pur aux antipodes de l’abstraction lyrique. Jan Schoonhoven exclut du

tableau le geste du peintre et toute signification.

LUCIO FONTANA

Lucio Fontana, 1899, Rosario (Argentine) – 1968, Comabbio (Italie)

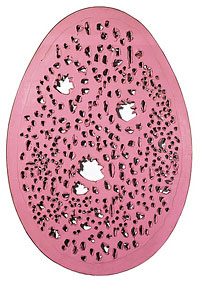

Lucio Fontana, Concetto spaziale,

La fine di Dio (63-FD.17), 1963

Lucio Fontana, Concetto spaziale,

La fine di Dio (63-FD.17), 1963

Enduit acrylique gravé, sur panneau en

fibre de bois, 178 x 123 cm

Œuvre actuellement présentée

dans les salles modernes du Musée

Né en Argentine de père italien, Lucio Fontana choisit l’Italie pour étudier la sculpture. Sa première exposition est organisée à Milan, en 1930. Voyageant entre la péninsule et la France, il travaille avec des peintres expressionnistes et abstraits, et devient membre d’Abstraction-création. De retour à Buenos Aires où il passe les années de guerre, il enseigne la sculpture et publie, en 1946 avec l’aide de ses étudiants, le Manifeste blanc. Dans cet ouvrage, il définit son concept de « spatialisme » et préconise « l’abandon de l’usage des formes connues de l’art » au profit d’« un art fondé sur l’unité du temps et de l’espace ». De retour à Milan en 1947, il peint ses premières surfaces monochromes en 1949 qu’il troue ou incise et auxquelles il donne le nom de Concetti spaziali. (Concetto spaziale (50-B.1), 1950, collection du Musée national d’art moderne.)

Bien que peints,

les Concetti spaziali sont des

sculptures à deux dimensions. « Je ne veux pas faire un tableau, je veux

ouvrir l'espace, créer pour l'art une nouvelle dimension, le rattacher au

cosmos, tel qu'il s'étend, infini, au-delà de la surface plate de

l'image », écrit-il dans le Manifeste

de l'art spatial (1948). Intention qui n’est pas sans rappeler celle de Malevitch

invitant à voguer dans l’infini.

Le résultat est un « objet artistique » qui échappe au plan par ses Buchi (perforations) et, à partir de

1958, par ses Tagli (entailles). La

toile est un espace monochrome sur lequel les seuls gestes possibles ne sont

plus l’addition de couleurs, de formes, mais la soustraction, la perforation ou

la lacération de la surface.

Paradoxalement ces œuvres, qui se veulent conceptuelles, sont

d’une grande sensualité, soit par leurs formes − ovoïdes par exemple −, soit par leurs matières – huiles épaisses ou

matériaux non picturaux −,

soit par leurs signes − trous

et lacérations suggèrent les ouvertures du corps, donnent à voir une vivacité, un

combat physique avec la toile dont la surface se rétracte comme une peau.

Aîné d’une jeune génération qui

veut renouveler l’art, rejoignant le groupe ZÉRO, Fontana participe à la première exposition consacrée au monochrome, Monochrome Malerei, 1960.

Concetto spaziale, La fine di Dio (63-FD.17) fait partie d’un ensemble de 38 toiles monochromes (rouge, vert, rose, violet, jaune, blanc …) réalisées entre 1963-64, constellées d’entailles et de perforations. Quel sens faut-il donner à leur forme ovoïde ? Gillo Dorfles, préfacier de la première exposition consacrée à cette série [25] , y voit « le germe, l’embryon d’un nouvel être […] l’œuf géant, synonyme du monde de la création, symbole d’une divinité toujours présente […] ». Fontana ne dément pas cette interprétation, La fine di Dio ne signifie pas pour lui la « Mort de Dieu » mais l’impossibilité d’une représentation traditionnelle de la divinité.

Lire dans les textes de référence, un extrait du Manifeste blanc, 1946.

Alighiero Boetti

Alighiero Boetti, 1940, Turin (Italie) – 1994, Rome (Italie)

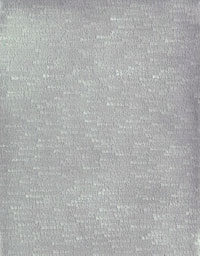

Alighiero Boetti, Senza titolo,

Verso sud l'ultimo dei paesi abitati è l'Arabia, 1968

Alighiero Boetti, Senza titolo,

Verso sud l'ultimo dei paesi abitati è l'Arabia, 1968

Enduit acrylique gravé, sur panneau en

fibre de bois, 185 x 159 x 6 cm

Œuvre actuellement présentée

dans les salles contemporaines du Musée

Dans son histoire de la peinture monochrome, Denys Riout

observe le moment où les couleurs fortes et pures telles que les rouges, les

bleus vifs, ou a contrario le noir et le blanc, laissent place à une couleur

restée longtemps en discrédit : le gris. Johannes Itten, théoricien de la

couleur, tenait lui aussi le gris pour un élément neutre, ne prenant vie que

par les couleurs avoisinantes.

Les collections du Musée national d’art moderne peuvent brillamment illustrer cette

période située entre la fin des années 1960 et celle de la décennie suivante. Citons,

par exemple, le Grau, 1973 de Gerhard Richter,

huile sur toile de la série des Graue

Bilder commencée en 1967, un imposant écran opaque de

300 x 250 cm, d’un gris foncé, synthétisant les variations noires

et blanches de la photographie. Par cette couleur d’une grande beauté, bien

qu’elle ne dise et ne représente rien, Richter s’oppose à la cacophonie colorée

des avant-gardes et au bleu mystique d’un Klein… Le Senza titolo d’Alighiero

Boetti, autre gris de la fin des années 60, actuellement exposé dans la

salle Expérimentations italiennes,

raconte quant à lui une autre approche de la peinture.

Sorte de monolithe épais et de vestige antique, légèrement incliné sur le mur, ce Sans titre est constitué d’un large et robuste panneau de bois recouvert d’un enduit gris acrylique. En haut, on lit le début d’une phrase : Verso Sud…. qui semble s’être enlisée dans une matière qui se serait asséchée trop vite. Ces mots, Verso Sud l'ultimo dei paesi abitati è l'Arabia, sont en fait le début des Histoires d’Hérodote − père de l’histoire et de la géographie au Ve siècle avant Jésus-Christ −, qui relatent « les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les Barbares, [afin qu’ils] ne tombent pas dans l'oubli ». Cette œuvre témoigne de l’impossibilité de se souvenir. Senza titolo, le titre de l’œuvre a aussi disparu.

Lire dans les textes de référence, un extrait de Gerhard Richter, Textes. Lettre à Edy de Wilde, 23-2-1975.

Roman Opalka

Roman Opalka, 1931, Hallencourt (France) − 2011, Rome (Italie)

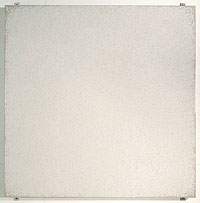

Roman Opalka, Opalka 1965/1 à l'infini, détail

3307544-3324387, 1965 1982

Roman Opalka, Opalka 1965/1 à l'infini, détail

3307544-3324387, 1965 1982

Peinture acrylique sur toile de coton, 196 x 135 cm

Œuvre actuellement présentée dans les collections

contemporaines du Musée

Né en France de parents polonais, Opalka fait ses études à l’École d’art et de design de Lódz, s’intéressant à l’œuvre de Wladyslaw Strzeminski, admirateur de Malevitch et créateur de l’unisme (voir chapitre 1). Entre 1959 et 1963, il réalise plusieurs séries de monochromes blancs. S’il ne se revendique pas créateur de monochrome, on peut dire que le monochrome va devenir avec lui un projet d’artiste qui rejoint celui de la condition humaine : montrer l’écoulement inexorable du temps

C’est en 1965 qu’il met en œuvre ce projet qu’il accomplira

jusqu’à la fin de sa vie, en septembre 2011. Sur une toile couverte d’un gris

foncé, partant du haut à gauche pour aller jusqu’au bas droit du plan, il peint

en blanc le chiffre 1, puis 2, puis 3… Il lui faudra sept mois pour recouvrir

la première toile, Opalka 1965/1 à

l’infini, détail, avec un pinceau

n°0, aboutissant au nombre 35 327.

Chaque toile recouverte laisse place à une autre, du même format. Parallèlement

à ce marquage quotidien, Opalka se photographie chaque soir devant le travail en

cours, la confrontation des photographies montrant le passage du temps. À partir de 1968, alors qu’il atteint

le nombre 300 000, il enregistre sa voix qui énonce en polonais les

nombres qu’il trace. Puis, à partir de 1972, il éclaircit le fond de chaque nouvelle toile avec 1% de blanc,

à terme le blanc du fond devant se confondre avec celui des nombres.

Opalka, un artiste conceptuel ? « Paradoxalement,

écrit-il, ma pratique conceptuelle de la peinture n’aboutit pas à son archétype

le plus représentatif, à savoir le monochrome et ses différentes aventures

jusqu’a son dernier avatar, la feuille blanche. Il faut que la qualité

intellectuelle d’une œuvre soit validée par l’audace d’une véritable

matérialisation. J’ai opté définitivement pour l’idée de présence d’un concept

et de son auteur à la surface de l’œuvre. » [26] Denys Riout rapporte qu’« Opalka insistait […] sur la différence entre

l’évanouissement du visible dans la blancheur, obtenu après de longues années

de travail, et la peinture monochrome réalisée directement. » [27]

Opalka, comme Kazimir Malevitch ou Yves Klein, ne remet pas en cause la réalité

du tableau. Avec lui, la peinture conserve sa fonction de matérialiser le

spirituel.

L’aprÉs

70 - États-Unis et Europe, le monochrome ou le genre de tous les possibles ![]()

Dans les années 1950-1960, l’expérience du monochrome met en

cause les composantes de la peinture pour atteindre ce qui serait son essence

et créer un art nouveau. Dans les années 70, des artistes limitent leur palette

à une seule couleur sans pour autant vouloir faire de la monochromie. Ce qui

est, par exemple, le cas de Robert Ryman, Claude Rutault, Pierre Soulages ou

François Morellet. Puis le monochrome devient objet de dérision, élément

plastique que les artistes interrogent comme jadis le monochrome interrogeait

les composantes de la peinture.

Les expositions consacrées au genre se multiplient, expositions personnelles ou

thématiques axées sur le blanc : Itinéraires

« blanc » (Saint-Etienne, 1970), White on White (Chicago, 1972)…, sur le noir : Schwarz (Düsseldorf, 1981), Black (Tokyo, 1984)…, sur le rouge…, ou expositions

historiques : Aspects du monochrome (Paris, 1986), L’Expérience du monochrome (Lyon, 1989), Le Monochrome : de

Malevitch à aujourd’hui (Madrid, 2004), par exemple.

Robert Ryman

Robert Ryman, 1930, Nashville (États-Unis)

Robert Ryman, Chapter, 1981

Robert Ryman, Chapter, 1981

Huile sur toile de lin, 4

attaches métalliques, 223,5 x 213,5 cm

Œuvre actuellement présentée

dans les salles contemporaines du Musée

Les tableaux de Robert Ryman apparaissent comme le prototype

même du monochrome ! Monochromes et blanches, ses peintures le sont en

effet, mais l’artiste le dit à de multiples reprises : « Ce n’est pas

du tout de la peinture monochrome » (entretien, Artforum, mai 1971), « Faire des peintures blanches n’a jamais

été mon intention. Et ça ne l’est toujours pas. Je n’estime même pas que je

peigne des tableaux blancs. Le blanc est seulement un moyen d’exposer d’autres

éléments de la peinture. […] Le blanc permet à d’autres choses de devenir

visibles » (Art News, été 1986).

On ne peut pourtant écarter de cette aventure l’artiste, qui ajoute à l’art du

blanc la jubilation du peintre.

Autodidacte, la passion de Robert Ryman pour la peinture

naît de son observation des œuvres des grands peintres modernes au MoMA, où il occupe

un poste de gardien (emploi alimentaire alors qu’il veut devenir musicien de

jazz). Sol LeWitt, qui sera l’un des fondateurs de l’art conceptuel, et Dan

Flavin, futur fondateur du minimalisme, y travaillent également.

Expérimentateur dans l’âme, Robert Ryman va systématiquement explorer les

possibilités et les effets induits par les supports (toiles, aluminium,

plexiglas, vinyl, papier, fibre de verre,…), leur format et leur épaisseur, la

variété des matériaux (huile, gouache, acryliques, encaustiques, pastels, émaux,

solvants, pigments…) ou celle de la touche (grosseur et direction du pinceau

dans une huile épaisse ou mince ou tout autre matière).

Des possibilités infinies pour qui s’éveille à ces réalités, où réflexion et perspicacité

visuelle s’enrichissent mutuellement, le blanc devenant le référentiel qui

permet de capter les différences.

Sa première exposition personnelle organisée en 1967 à la Paul Bianchini Gallery à New York n’a aucun succès. Il s’impose la décennie suivante, aucune exposition sur le monochrome ne se faisant alors sans la présence d’une de ses œuvres.

Sans titre, 1974 (œuvre des collections du Musée) est composée de trois toiles carrées, recouvertes d’une peinture blanche émaillée, un blanc vraiment blanc que le peintre aurait voulu comme une provocation. Cette œuvre du milieu des années 1970 montre un des axes de ses recherches : le rapport de l’œuvre avec son support et son mode d’accrochage. Agrafes pour la fixation de la toile sur le châssis, attaches ou pattes métalliques pour la fixation au mur, légère avancée par rapport à la cimaise d’accrochage… font entièrement partie de l’œuvre.

Chapter, 1981 (œuvre actuellement exposée) se présente comme un grand carré, bien que légèrement plus haut que large (2,23 m x 2,13 m). De petites touches blanches et serrées bourdonnent sur sa surface qu’elles recouvrent entièrement, s’estompant sur les bords pour créer, de façon aléatoire, un contraste chromatique avec le mur blanc sur lequel elle est exposée. Des agrafes viennent féconder, à intervalles réguliers, ses côtés. Fixé par quatre attaches métalliques en retrait que l’œil transforme en rythme, Chapter est aussi un bel exemple de cette « méditation subtile sur la manière dont s’articulent peinture et paroi » (Jean-Pierre Criqui). [28]

Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly, 1923, Newburgh (États-Unis)

Ellsworth Kelly, Dark Blue Panel (Panneau bleu sombre),

1985

Ellsworth Kelly, Dark Blue Panel (Panneau bleu sombre),

1985

Huile sur toile, 246 x 281,5 cm

Œuvre actuellement présentée

dans les salles contemporaines du Musée

Dans le numéro d’Artstudio consacré aux Monochromes, l’historienne

et critique d’art Ann Hindry rappelle la polémique suscitée par Alain Jouffroy

lors de la Biennale de 1966, celui-ci accusant Ellsworth Kelly de plagier Yves

Klein. Cette anecdote, poursuit-elle, montre le chemin parcouru depuis, qui

nous permet de mieux apprécier les spécificités de chacun : « Tandis

qu’Yves Klein enrôle – parfois même littéralement – le regardeur

dans sa vaste épopée de la couleur, tandis qu’il l’invite à contempler les

éclats presque baroques de l’explosion vitale qu’il provoque de son état

d’artiste, Kelly va amener le sien par un travail très serré sur l’objet

tableau, à revoir sa place dans l’espace qui les comprend simultanément ». [29]

Nous avons, en effet, vu que Klein considérait ses toiles comme les cendres de

son art, d’où l’expression d’Ann Hindry, qualifiant son œuvre d’« éclats

presque baroques […] de son état d’artiste ». Nous savons aussi que nombre

d’artistes monochromes avaient pour but de faire du tableau un objet nouveau, le

regardeur étant aussi convoqué, par exemple, par les peintres du Color-field.

Kelly a lui-même expliqué d’où vient son intérêt pour la monochromie et les formes dynamiques : « Un soir quand j’avais douze ans, passant devant une maison à la fenêtre éclairée, je fus fasciné par des formes rouge, bleue et noire à l’intérieur de la pièce. Mais quand je me suis approché pour regarder de plus près, j’ai vu un canapé rouge, une tenture bleue et une table noire. Les formes avaient disparu. J’ai dû reculer pour les voir à nouveau ». [30]

La figure (l’objet) fait disparaître la forme, la forme est couleur, mais pour la voir le jeune Kelly a dû reculer. Dans cette anecdote, Kelly insiste sur son recul, c’est-à-dire sur l’activité du regardeur dans sa perception du monde. Expérience qu’il explore dès la fin des années 40 et qui va aboutir à ses « tableaux-objets » (ses shaped canvas), des toiles dont les formes se sont émancipées de l’orthogonalité d’un châssis traditionnel. Des formes courbes, en arcs de cercle, en cônes ou en rectangles déhanchés… qui redéfinissent les frontières entre l’œuvre, l’espace environnant et le spectateur.

Dark Blue Panel, avec sa vaste surface sombre et ses curieux bords courbes, attire irrésistiblement comme une voûte céleste (bien que sans étoile) le regard et le spectateur dans l’espace.

Claude Rutault

Claude Rutault, 1941, Les Trois-Moutiers (France)

Claude Rutault, Toiles à l'unité, 1973/Légendes, 1985,

1973 – 1985

Claude Rutault, Toiles à l'unité, 1973/Légendes, 1985,

1973 – 1985

Présentations 1989, 1990, 1996, 2000

Installation dans Big Bang, 2005-2006, niveau 5

Peinture acrylique sur toile

6 toiles standard tendues sur

châssis : trois toiles rectangulaires (figure, marine, paysage), une toile

carrée, une toile ronde et une toile ovale : chaque toile est accompagnée

d'une petite toile standard intitulée Légende.

Toutes sont peintes de la même couleur que le mur qui les reçoit.

Depuis 1973, Claude Rutault, comme Ryman, intègre le mur à

l’œuvre, mais il le fait dans un tout autre esprit. Quelques principes sont fixés

au départ par l’artiste : le nombre de toiles et leurs formes qui

composeront l’installation, éventuellement leur association, comme ici :

« chaque toile est accompagnée d’une petite toile standard », toiles

et murs d’exposition devront être peints de la même couleur… Rutault appelle ces

consignes des « définitions/méthodes ». Ce sera au propriétaire, conservateur

ou commissaire de choisir la couleur et la place.

Ce faisant, Claude Rutault remet en question la distinction entre la peinture

qu’on dépose sur une toile – artistique – et celle qu’on dépose sur

un mur – décorative.

Cette installation a été actualisée cinq fois depuis son acquisition par le Musée. À chaque fois, avec une couleur spécifique : blanc, rose, vert, jaune, gris. Pas une ne se ressemble et a pu requérir un ou plusieurs murs. À chaque fois l’œuvre donne une impression d’unité. Au contraire d’Ad Reinhardt pour qui le Musée n’est pas le lieu naturel de présentation de l’œuvre, Rutault y trouve sa place et son sens.

Si monochromie il y a chez Rutault, ce n’est pas comme réponse à la question « que peindre aujourd’hui ? » mais pour permettre à l’art d’exister autrement. « Je réaffirme, dit-il, qu’au-delà du monochrome, une toile peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée n’est en rien un dernier tableau de plus, mais bien une ouverture sur un autre fonctionnement et d’autres relations de l’art avec les autres activités humaines ». [31]

Pierre Soulages

Pierre Soulages, 1919, Rodez (France)

Pierre Soulages, Peinture 202 x 453 cm, 29 juin 1979,

1979

Pierre Soulages, Peinture 202 x 453 cm, 29 juin 1979,

1979

Diptyque. Huile sur toile, 202 x 453 cm

Œuvre actuellement présentée

dans les salles modernes du Musée

Au cours de sa carrière, Pierre Soulages a identifié trois

usages du noir dans sa peinture, les « trois voies du noir » :

- « le noir sur fond, contraste plus actif que celui de toute autre

couleur pour illuminer les clairs du fond ;

- le noir associé à des couleurs, d’abord occultées par le noir, venant

par endroits sourdre de la toile, exaltées par ce noir qui les entoure ;

- la texture du noir (avec ou sans directivité, dynamisant ou non la

surface) : matière matrice de reflets changeants. » [32]

Depuis 1979, cette dernière voie le conduit à peindre des toiles entièrement recouvertes de noir. Soulages cherche la lumière qui naît du noir, il peint de l’Outrenoir. Si le noir recouvre l’ensemble de la surface de la toile, le travail de la matière (stries, rythmes, formes, vibrations de lumière) crée une composition qui lui fait échapper à la monochromie. Pierre Soulages ne remet pas en cause la peinture, ou tout simplement l’objet tableau, son but est d’en faire et le mieux possible.

Consulter le dossier pédagogique consacré à Pierre Soulages

Clément Mosset

Clément Mosset, 1944, Berne (Suisse)

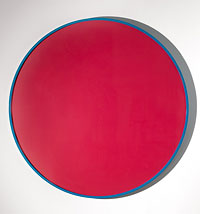

Olivier Mosset, Sans titre, 1999 - 2000

Olivier Mosset, Sans titre, 1999 - 2000

Tondo monochrome rose et cadre circulaire

Acrylique sur toile tendue sur châssis aluminium, cadre

métallique laqué et verre

Diamètre : 203 cm

Mâtiné de nouveau réalisme – il a été l’assistant de Jean Tinguely et de Daniel Spoerri –, de pensée critique – il est, en 1966 et 1967, l’un des quatre du groupe BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, Toroni) qui refuse l’illusion en peinture –, précurseur de l’appropriationnisme lorsqu’il reprend les peintures à bande de Buren, peintre de monochromes et féru de culture pop et pré-punk — il s'installe aux Usa en 1977 —, Olivier Mosset est associé à toutes les expériences picturales radicales des décennies 1960-1980.

De 1966 à 1972, il peint quelque deux cents toiles blanches de forme carrée portant dans leur centre un cercle noir, à comprendre comme le degré zéro de la peinture. À partir de 1977, il peint des monochromes rouges, oranges, roses, verts, bleus... Fin des années 1980, il s’attaque aux ambitions de la peinture monochrome et en joue avec dérision. Ainsi ce tondo rose s’oppose aux couleurs primaires des trois peintures de Rodtchenko. En protégeant la toile d’une plaque de verre où viennent interférer les images du monde, ne rend-il pas bavard un monochrome souvent condamné au silence ? Le cadre circulaire reprend le motif de ses premières toiles qui exprimaient le degré zéro de la peinture.

Allan McCollum

Allan McCollum, 1944, Los Angeles (États-Unis)

Allan McCollum, Plaster Surrogates, 1985

Allan McCollum, Plaster Surrogates, 1985

20 éléments en céramique à froid sur plâtre

51,2 x 40,9 x

4,5 cm

Œuvre actuellement présentée

dans les salles contemporaines du Musée

« Qu’est-ce qui devait arriver tôt au tard au monochrome ? », demande Pierre Sterckx [33] , dans l’article final du numéro d’Arstudio sur le monochrome, faisant appréhender le pire et prenant deux artistes à témoin, Christian Eckart et Allan McCollum.

En 1981, McCollum déclare à propos de son travail : « J’élabore une mise en scène dans laquelle je suis entouré de faux tableaux : pseudo-objets qui m’incitent à regarder un tableau, mais dont le rôle se limite à cela et à cela uniquement. Mes peintures et mes dessins n’ont pas de fonction propre – comment pourraient-ils en avoir une ? Ce ne sont que des représentations, des éléments de décor, des « Surrogates », et non de vrais tableaux ».

Avec lui, plus rien ne peut être dit, ni contesté, aucun espoir de ressenti puisque ses tableaux ne sont que simples éléments de décor. Il ne s’agit même pas de mort de la peinture, mais de simulacre fait pour permettre à nos conduites ordinaires de se répéter, sans jamais interroger leur bien-fondé.

1915

Décembre, exposition 0,10

(Zéro-Dix). Dernière exposition futuriste de tableaux, Petrograd, Kasimir

Malevitch expose son premier Carré noir et son Carré rouge. Pour Malevitch,

le tableau est l’ouverture sur l’infini, le cosmos.

1918

Kasimir Malevitch peint Carré

blanc sur fond blanc. C’est, pour Barbara Rose, le premier vrai monochrome.

Il sera acheté par Alfred Barr en 1929.

Parallèlement, Alexander Rodtchenko peint une série de tableaux noirs, jouant

sur les textures, nuances et brillances (préfigurant en quelque sorte Pierre

Soulages), un travail sur la lumière qui fait ressortir des formes abstraites.

1921

Alexander Rodtchenko expose trois tableaux carrés

véritablement monochromes : Rouge pur,

Jaune pur, Bleu pur, correspondant aux trois couleurs primaires, à l’exposition 5x5=25, Moscou ; son but est de libérer la peinture de tout

contenu, pour aboutir au vide, de mettre à mort la peinture de chevalet.

1925

Miró peint Le Petit bleu (64,5 x 91 cm, collection Galerie

Maeght), le bleu étant « la couleur de ses rêves ».

1930-31

Ami de Malevitch, créateur du mouvement uniste, Wladyslaw

Strzeminski aboutit au début des années 30 à une peinture monochrome, non plus

faite pour montrer l’invisible mais pour s’adresser à la vue.

1936

L’exposition Cubism

and Abstract Art organisée par Alfred Barr au MoMA fait connaître au public

américain le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch.

1944

Adepte de la calligraphie et de la méditation

extrême-orientale, Mark Tobey crée des espaces all-over, sans centre,

monochrome, des « écritures blanches ».

1949

À Milan,

Lucio Fontana peint ses premières surfaces monochromes, qu’il troue ou incise

et auxquelles il donne le nom de Concetti

spaziali.

1950

Début des années 50, Barnett Newman et Mark Rothko créent

des compostions all-over qui tendent à une forme de monochromie. À la suite de Tobey, ils recherchent une

lumière intérieure à l’œuvre. Entre vide et absolu, leurs champs colorés

excluent tout contraste de valeur.

1950-1951, Barnett Newman peint Vir

heroicus Sublimis, immense surface d’un rouge vermillon intense (242,2 x

513,6 cm) que divisent cinq zips (rouge, blanc, gris, rouge, jaune).

1951

Robert Rauschenberg réalise ses premières White Paintings au Black Mountain

College. Elles servent d’écran et de décor à l’Event de Merce Cunningham et John Cage, Theater Piece n°1. Le monochrome se rapproche du ready-made.

1953

Premières Black Paintings d’Ad Reinhardt.

Entre 1953 et 1964, Arnulf Rainer réalise ses Öbermalungen (Surpeintures), obtenues par recouvrement de ses propres tableaux ou de ceux

d’autres peintres de couches de peinture monochrome.

1955

Yves Klein propose au Salon des Réalités nouvelles, à Paris,

d’exposer un monochrome orange. Le jury le refuse en lui disant : « Une

seule couleur unie, non, non, vraiment, ce n’est pas assez, c’est impossible ».

1956

Klein limite la couleur de ses monochromes à une

seule : le bleu. Il y ajoutera en 1959, le rose, couleur de la chair, et

l’or, celle de la combustion.

1957

Premières « expositions d’un soir » dans les

ateliers d’Heinz Mack et Otto Piene qui vont constituer le groupe ZÉRO à

Düsseldorf. Plus qu’un groupe il s’agira d’un réseau national et international

ouvert aux nouvelles stratégies artistiques, dont le monochrome est un des

pôles d’intérêt.

Exposition d’Yves Klein, Proposte

monocrome, epoca blu (Propositions monochromes, époque bleue) à la Galleria

Apollinaire de Milan, puis à la Galerie Schmela, liée au groupe ZÉRO, et à

Londres.

Fin 1957, le Stedelijk Museum d’Amsterdam expose une trentaine d’œuvres de

Malevitch dont la moitié de l’époque suprématiste, étayant les recherches des

nouvelles avant-gardes de la

décennie 50, loin des préoccupations formelles traditionnelles.

Premiers Achromes de Piero Manzoni,

après sa rencontre avec Klein.

1958

7e exposition du groupe ZÉRO : Peinture rouge.

Klein organise, à la galerie Iris Clert, l’exposition La Spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en

sensibilité picturale stabilisée, plus connue sous le nom Le Vide, où le bleu devient lumière immatérielle.

Frank Stella commence sa série des Black Paintings.

1959

Castellani et Manzoni ouvrent la galerie Azimuth à Milan où ils exposent des

artistes monochromes.

1960

Mars, première exposition consacrée à la peinture monochrome

au Städtisches Museum de Leverkusen, Monochrome

Malerei. Le propos de son organisateur, Udo Kultermann, n’est pas d’en

montrer les racines historiques mais la diversité des intentions de ceux qui le

pratiquent. Une quarantaine d’artistes sont exposés, parmi lesquels Lucio

Fontana, Yves Klein (le Monochrome), Piero Manzoni, Arnulf Rainer et les principaux fondateurs du groupe

allemand ZÉRO, Otto Piene et Heinz

Mack. Mark Rothko et la Japonaise Yayoi Kusama sont les seuls représentants de la

monochromie aux États-Unis. « À partir de ce jour, écrit Denys

Riout, ouvrage cité, pp. 177-178), la

monochromie ne pourra plus se présenter comme une quête héroïque, une invention

fabuleuse ou une audace radicale. Le temps des pionniers était révolu. Un

nouveau chapitre de son histoire s’ouvrait. Elle devint un genre… ».

Par la suite, dans les années 60,

les expositions consacrées au monochrome et en particulier au monochrome blanc vont

se multiplier, en Allemagne, Etats-Unis, Italie, Suisse, Belgique, France.

Ad Reinhardt commence sa série des Ultimate

Paintings qu’il poursuivra jusqu’à sa mort, en1967.

Frank Stella expose à la galerie Leo

Castelli quatre tableaux noirs et des monochromes en aluminium, ses

premiers shaped canvas.

Exposition de Lucio Fontana à Düsseldorf, Galerie Schmela, liée au groupe ZÉRO.

1961

Première exposition d’Ad Reinhardt en Europe, au musée de

Leverkusen. Deux ans plus tard, il exposera à Paris et à Londres. Le monochrome

américain et ses divers représentants commencent à être connus en Europe :

Kusawa, Rauschenberg, Newman, Still…

Première exposition d’Yves Klein à New York où il est mal

accueilli.

Création du groupe Nul (Jan Schoonhoven) aux Pays-Bas.

1965

Roman Opalka entreprend son projet qu’il va poursuivre

jusqu’à sa mort, OPALKA 1965/1 à

l’infini, détail xxxxxx - xxxxxx, faisant du monochrome l’expression de l’irréversibilité

du temps.

1966

Udo Kultermann publie Le

Langage du silence (sur la symbolique de la couleur blanche) où il envisage

les usages du blanc dans les arts plastiques, la littérature et la musique.

1967

Ad Reinhardt et Yves Klein sont exposés au Jewish Museum de

New York.

Lucy R. Lippard publie dans Art in

America, janvier-février 1967, Silent

Art, un article consacré au monochrome, à ses artistes historiques, Malevitch

et Rodtchenko, aux Américains Reinhardt, Newman, Rothko et Still, sans oublier

Yves Klein. Insistant sur la singularité de chacune de ces peintures monochromes,

l’histoire du genre commence à se faire jour.

Première exposition personnelle de Robert Ryman, à la Paul Bianchini Gallery à

New York.

Gerhard Richter entame sa série des Graue

Bilder, en opposition à la cacophonie colorée des avant-gardes et d’Yves

Klein.

À partir de 1970

De nombreuses expositions consacrées au monochrome sont

organisées, expositions personnelles ou thématiques axées sur le blanc : Itinéraires « blanc » (Saint-Etienne, 1970), White on White (Chicago,

1972)… , sur le noir : Schwarz (Düsseldorf,

1981), Black (Tokyo, 1984)… , puis

autour de l’histoire du monochrome : La

Fracture du monochrome (Paris, 1978) Aspects

du monochrome (Paris, 1986), la

Couleur seule : L’Expérience du

monochrome (Lyon, 1989), Le Monochrome : de Malevitch à aujourd’hui (Madrid,

2004)...

À partir de la fin des années 80

La notion de monochromie est désormais intégrée au monde

artistique. Entre 1986 et 1990, le critique et commissaire d’exposition Robert

Nickas organise trois expositions intitulées Red réunissant des tableaux, des œuvres tridimensionnelles et des

objets ordinaires d’une même couleur, le rouge ; les œuvres perdent ici

leur identité réelle au profit d’une recherche d’harmonie, celle de la

scénographie.

L’exposition organisée au Centre d’art Reina Sofia, 2004, Le monochrome, de Malevitch à aujourd’hui, et l’ouvrage qui

l’accompagne, proposent une histoire du monochrome qui met en synergie peinture,

sculpture, installation, architecture et espace.

Kasimir Malevitch, Du cubisme et du futurisme au suprÉmatisme. Le nouveau réalisme pictural, 1916

Traduction de Jean-Claude et

Valentine Marcadé, Écrits sur l’art, L’Âge d’homme,

1974.

Reproduit dans Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie

par Charles Harrison et Paul Wood, éditions Hazan. Extraits pp.209-210

Si dans les millénaires passés

l’artiste aspirait à se rapprocher le plus près possible de la représentation

de l’objet, de la reproduction de son essence et de son sens, dans notre ère

cubiste l’artiste a détruit les objets avec leur sens, leur essence et leur

destination.

Sur leurs débris a poussé un tableau nouveau.

Les objets ont disparu comme de la fumée pour une nouvelle culture artistique.

[…]

Il n’y a plus d’amour des petits coins, il n’y a plus d’amour au nom duquel on

modifiait la Vérité de l’art.

Le carré n’est pas une forme subconsciente. C’est la création de la raison

intuitive.

Le visage de l’art nouveau.

Le carré est un enfant royal plein de vie.

C’est le premier pas de la création pure en art. Avant elle, il y avait des

laideurs naïves et des copies de la nature.

Notre monde de l’art est devenu nouveau, non figuratif, pur. […]

Dans l’art du Suprématisme les formes vont vivre ainsi que toutes les formes

vivantes de la nature.

Ces formes disent que l’homme est parvenu à l’équilibre, partant d’un état à

une raison pour aller à l’état à deux raisons.

(La raison utilitaire et la raison intuitive)

Lucio Fontana, Manifeste blanc, 1946

Reproduit dans Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood, éditions Hazan. Extraits pp. 708 et 709.

L’idéalisme apparut lorsque l’existence ne peut être

expliquée de façon concrète. On ignorait les mécanismes de la nature. On

connaissait le processus de l’intelligence. Tout résidait dans les possibilités

propres à l’intelligence. La connaissance se limitait à de confuses

spéculations qui débouchaient très rarement sur une vérité.

Les arts plastiques se caractérisaient par des représentations idéales de

formes connues, par des images auxquelles on attribuait idéalement une réalité.

Le spectateur imaginait les objets un par un, il imaginait la différence entre

la représentation d’un muscle et celle d’un vêtement.

De nos jours, la connaissance expérimentale remplace la connaissance

imaginaire. Nous sommes conscients du fait que le monde existe et s’explique

par lui-même, qu’il ne peut être modifié par nos idées.

Nous avons besoin d’un art aux valeurs extrinsèques, dans lequel ne puisse

intervenir l’idée que nous en avons.

Le matérialisme ancré dans toutes les consciences exige un art qui possède ses

valeurs propres, un art éloigné de la représentation perçue aujourd’hui comme

une farce. Hommes de ce siècle, nourris de matérialisme, nous sommes devenus

insensibles à la représentation des formes connues et à la narration

d’expériences sans cesse répétées. L’abstraction a été conçue à la suite de

déformations successives.

Mais cette nouvelle étape ne correspond plus aux exigences de l’homme actuel.

On demande un changement dans l’essence et dans la forme. On demande un

dépassement de la peinture, de la sculpture, de la poésie, de la musique. On a

besoin d’un art supérieur compatible avec les exigences de l’esprit nouveau

[…]

L’esthétique du mouvement organique remplace l’esthétique fatiguée des formes

fixes. Invoquant cette transformation opérée dans la nature de l’homme à

travers des changements psychiques et moraux, et dans toutes les relations et

activités humaines, nous abandonnons l’usage des formes connues de l’art et

abordons le développement d’un art basé sur l’unité du temps et de l’espace.

L’art nouveau tire ses éléments de la nature.

L’existence, la nature et la matière forment une unité parfaite.

Elles se développement dans le temps et dans l’espace.

Ad reinhardt, « L’art en tant que tel », 1962

Article publié dans Art International, VI, n°10, Lugano, décembre 1962. Traduction Annick Baudoin. Reproduit dans Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood, éditions Hazan. Extraits pp. 289 et 290

La seule chose à dire de la

relation entre l’art et la vie, c’est que l’art c’est l’art, et la vie, c’est

la vie. Un art « tranche de vie » ne vaut ni plus ni moins qu’une vie

« tranche d’art ». L’art n’est pas un « moyen de gagner sa

vie », ou une façon de vivre sa vie », et un artiste qui dédie sa vie

à son art ou son art à sa vie fait ployer sa vie sous son art et son art sous

sa vie. Un art qui est une histoire de vie ou de mort n’est ni vrai ni libre.

La seule menace contre l’art véritable, c’est la tentative sans cesse répétée

de le subvertir en l’utilisant à des fins autres ou en l’assujettissant à

certaines valeurs. Le vrai combat ne se situe pas entre l’art et le non-art

mais entre l’art véritable et l’art frelaté, entre l’art pur et l’art

Action-Assemblage, entre l’art abstrait et l’anti-art

surréaliste-expressionniste, entre l’art libre et l’art servile. L’art abstrait

possède sa propre intégrité et ne doit pas être « intégré » par

autrui à autre chose. Tout art abstrait qui se combine, se mélange, s’ajoute,

se dilue, s’exploite, se diffuse et se vulgarise perd son essence et prive l’artiste

de sa conscience d’artiste. L’art est libre mais non accessible à tous.

[…]

La seule tache pour un artiste véritable, la seule peinture à faire, c’est la

peinture d’une toile d’un format unique – selon un même projet et un seul

moyen formel, une même couleur monochrome, une même division linéaire dans

chaque direction, une même symétrie, une même texture, un seul mouvement du

pinceau à main levée, selon un même rythme, de façon à tout fondre dans la

dissolution et l’indivisibilité, à fondre chaque toile dans une uniformité et

une non-irrégularité générales. Ni lignes ni motifs, ni formes ni compositions

ou ni représentations, ni visions, ni sensations, ni impulsions, ni symboles,

ni signes, ni empâtements, ni décorations ni couleurs ni représentations, ni

plaisir ni douleur, ni accidents ni ready-made, ni objets ni idées, ni relations,

ni attributs, ni qualités – rien qui ne soit l’essence même de l’art.

Gerhard Richter. Lettre À Edy de Wilde, 23-2-1975

In Gerhard Richter, Textes, 1993. Les Presses du réel, collection Écrits d’artistes, Relectures, traduction 1995, 1999. Extrait, p.67

Quand j’ai commencé (il y a environ huit ans) à recouvrir

plusieurs toiles de gris, c’était parce que je ne savais plus quoi peindre ni

ce qu’il fallait peindre. Pour moi, il était évident qu’un prétexte aussi

pitoyable n’entrainerait que des résultats aberrants. Pourtant, avec le temps,

j’ai constaté des différences qualitatives entre les diverses surfaces grises

et j’ai remarqué que celles-ci n’exprimaient plus rien de cette motivation destructrice.

Ces toiles m’ont donné une leçon. En universalisant un dilemme personnel, elles

l’ont résolu : la détresse est devenue constructive, relativement belle et

aboutie, donc peinture.

Le gris. Au pire, il n’exprime rien, ne suscite ni sentiment ni association

d’idée ; en réalité, il n’est ni visible ni invisible. Cette insignifiance

lui confère la propriété de communiquer, de mettre en évidence et ceci d’une

manière presque illusionniste comme sur une photo. Aucune autre couleur n’est

capable de visualiser le néant.

Les origines du monochrome, par Barabara Rose

Le monochrome, de Malevitch à aujourd’hui, 2004, éditions du

Regard, publié à l’occasion de l’exposition organisée par le Musée national

Centre d’art Reina Sofia, Madrid.

Les significations du monochrome. Extraits pp. 21-25

[…] Le monochrome a donc deux sources : mystique et matérialiste. Son évolution, au cours du XXe siècle atteste la division entre la recherche spirituelle d’une expérience transcendantale et la volonté de mettre l’accent sur la présence concrète de l’objet en tant que réalité matérielle et non illusoire. […]