DE LA LETTRE À L'IMAGE

Un choix d‘œuvres dans les collections du Musée

René Magritte, Querelle des universaux, 1928

Huile sur toile, 53,5 x 72,5 cm

- Introduction

- La lettre, élément d'une chaîne

- La révolution mallarméenne

- Le grand chambardement des arts plastiques

- Un choix d'œuvres, des pistes à expérimenter

- La libération de la lettre et des mots

- F. T. Marinetti, une nouvelle conception de la page et de la lecture

- Guillaume Apollinaire, peindre la poésie

- Fauvisme et cubisme : la lettre, fragment de réalité

- Raoul Dufy, peinture et paysage urbain

- Pablo Picasso et les Papiers collés

- Le tableau-poème

- Sonia Delaunay, Blaise Cendrars, le premier livre simultané

- Dada : la liberté absolue en art

- Marcel Duchamp et Francis Picabia, le mot moteur de l'œuvre

- Raoul Hausmann, « Écouter avec les yeux, voir avec les oreilles »

- Kurt Schwitters, « Poésure et peintrie »

- Le surréalisme, littérature et arts plastiques

- René Magritte, représenter la pensée par la peinture

- La lettre et l'abstraction géométrique

- Auguste Herbin et son alphabet plastique

- Horacio Garcia-Rossi, le mouvement de la lettre

- Le lettrisme, la 3e voie après le figuratif et l'abstrait

- Isidore Isou, un surdoué pluridisciplinaire

- Proches de l'expressionnisme, deux peintres de l'écriture

- Christian Dotremont, sur les traces du Grand Nord

- Cy Twombly, l'expression du corps

- Fluxus, l'écriture et la vie

- Ben, la série des Introspections

- Mark Brusse, du « souvenir » à la « valeur historique »

- L'art, entre concept critique et poésie

- Marcel Broodthaers, un admirateur de Mallarmé et de Magritte

- Alighiero e Boetti, utilisateur et créateur de codes et d'alphabets

- Ed Ruscha, un « regardeur de mots »

- Jan Mančuška, la lettre dans un espace à trois dimensions

- Les affichistes, « le lacéré anonyme »

- Jacques Villeglé et l'affiche lacérée : un répertoire formel sans limite

- Bibliographie

- Introduction

INTRODUCTION

la lettre, ÉlÉment d’une chaÎne

La lettre a pour particularité de n’avoir aucune signification, de même elle n’est pas un son qui fait sens. Graphie sans lien avec le visuel ou l’expérience, au contraire des idéogrammes, elle n’existe que comme élément d’une chaîne. La lettre est liée à l’écriture et non au langage. L’Occident, qui l’a vue comme un outil abstrait, fut même fier de sa pauvreté sémantique, signe d’un grand progrès par rapport aux autres scripts. Pourtant, la lettre n’a pas toujours été prisonnière de la linéarité de l‘écriture.

Ainsi, côté poésie, depuis l’antiquité, fait-elle cause commune avec les mots pour créer des images. Les premiers poèmes-dessins sont attribués à Simmias de Rhodes, poète grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ses textes en forme de hache ou en forme d’ailes seraient les premiers poèmes figurés, ancêtres des calligrammes. Le dessin par Rabelais de sa dive bouteille fait aussi partie des exemples célèbres. Au début du 19e siècle, avec la Restauration et la Monarchie de Juillet, la presse satirique s’amuse à agglomérer les lettres pour représenter, en forme de poire, la tête du roi Louis-Philippe. Au 16e siècle étaient également apparus, de façon furtive, les premiers vers libres.

Côté image, la lettre connaît son âge d’or avec l’enluminure au Moyen Âge où moines et scribes en font le prétexte à des univers − lettres-fleurs, lettres-animaux, lettres-hommes, lettres-objets −, sans oublier les nombreux alphabets qui vont du raffinement précieux à la cocasserie.1

Tout ceci, néanmoins, était considéré comme de « l’enfantillage ». Car si la peinture de chevalet découlait des enluminures, ce n’était pas pour revenir à des mondes en miniature. En poésie, le vers était strict et devait respecter les rimes, les pieds et les strophes. Le poème figuré n’apparaissait que comme un exercice ludique ou une prouesse virtuose. Cependant, la typographie commençait à prendre sa place et à créer des effets de sens.

La rÉvolution mallarmÉenne

Au milieu du 19e siècle, le poème en prose et le vers libre, avec Baudelaire, Rimbaud et les poètes symbolistes vont s’affranchir des règles de la poésie classique. Fin du 19e siècle, se fait jour une écriture poétique dont le pouvoir de suggestion tient autant à la musique, au dessin qu’à la typographie. Pour les historiens et les poètes, c’est à Mallarmé qu’il revient d’avoir donné une réalité poétique à toutes ces tentatives, certains artistes contemporains, comme Marcel Broodthaers par exemple, le voyant même à l’origine de l’art d’aujourd’hui.

En mai 1897, paraît dans la revue Cosmopolis, en onze doubles pages, avec des plages blanches entre les mots et les vers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Mallarmé substitue à l’ordre syntaxique des mots le rythme de la pensée et de la rêverie.

Dans le prolongement de la révolution mallarméenne du vers libre, Marinetti et Apollinaire, notamment, vont développer leurs propres formes d’expression, Marinetti avec ses Mots en liberté nés d’une théorie de l’écriture qui supprime toute syntaxe, Apollinaire avec ses Calligrammes où l’espace et le dessin des mots bouleversent la présentation du poème.

Le grand chambardement des arts plastiques

Pour être juste, la lettre n’est pas tout à fait absente de la peinture de chevalet. Comme l’écrit Michel Butor : « Des mots dans la peinture occidentale ? Dès qu’on a posé la question, on s’aperçoit qu’ils y sont innombrables, mais qu’on ne les a pour ainsi dire pas étudiés ».2 Mots intégrés à l’espace pictural − signature de l’artiste, phrase biblique, nom du donateur, mots à décrypter dont la mission est de faire dépasser le visible −, ou extérieurs − légendes, cartels, titres qui modifient totalement le regard…

Mais la lettre s’est, un moment, absentée (à part la signature) de la création plastique. De Courbet à Matisse en passant par les impressionnistes, les artistes de la modernité ont donné tout pouvoir au visible, l’art étant par essence ce qui ne peut se dire. Chassés d’un côté, le mot et la lettre allaient revenir de l’autre.

Car, parallèlement aux nouvelles formes d’écriture poétique, les artistes, au début du 20e siècle, remettent en cause les catégories artistiques (peinture, sculpture, dessin), ouvrent l’art à de nouveaux matériaux. L’introduction de la lettre dans les arts plastiques fait partie de ce grand chambardement. La révolution poétique y joue un grand rôle, d’autant que Marinetti et Apollinaire sont tous deux liés de très près au monde des arts plastiques. Mais pas seulement. Les artistes, par leur culture visuelle et leur pouvoir d‘interroger ou de montrer le monde, ouvrent de nouveaux espaces où ils n’habillent plus la lettre mais la prennent telle qu’elle est, comme matériau plastique. De ces recherches plastiques sont nées une multitude d’expressions dont a témoigné l’exposition Poésure et peintrie, « d’un art l’autre », organisée au Centre de la Vieille Charité à Marseille en 1993.

Un choix d’œuvres, des pistes À expÉrimenter

Ce dossier, réalisé à l’occasion de l’exposition De la lettre à l’image destinée aux publics jeunes, propose un éclairage sur les utilisations de la lettre par les artistes. La plupart des œuvres choisies ont été exposées en 2012, dans les accrochages moderne et contemporain du Musée, des œuvres qui retracent quelques-unes des grandes transformations de l’art depuis le début du 20e siècle, en même temps qu’elles s’offrent comme autant de démarches à expérimenter.

Ainsi, l’introduction de la lettre et du mot dans la peinture se fera tout en douceur avec une œuvre de Raoul Dufy qui ouvre son espace aux signes de la ville moderne, tandis que Picasso les intègre quelques années plus tard comme des indices du réel dans ses tableaux cubistes. Avec Blaise Cendrars et Sonia Delaunay naît le tableau-poème. Puis, avec les dadaïstes, lettres et mots participent au décloisonnement des disciplines, Marcel Duchamp et Francis Picabia en font le moteur ironique de leurs curieux objets, Raoul Hausmann et Kurt Schwitters un matériau à la fois visuel et sonore. Avec René Magritte, un des maîtres du surréalisme, ils sont utilisés pour penser, sur la toile même, la peinture.

Quelques exemples très typés sont ensuite présentés, allant du lettrisme avec Isidore Isou, à différentes manifestations proches de l’art conceptuel, Alighiero e Boetti, Marcel Broodthaers, Ed Ruscha, Jan Mančuška, en passant par deux peintres de l‘écriture, Christian Dotremont et Cy Twombly, le mouvement Fluxus, l’abstraction géométrique et les affichistes.

La libÉration de la lettre et des mots

Fin du 19e, début du 20e siècle, la science et la technique dévoilent de nouvelles interprétations du monde, créent de nouveaux objets, de nouvelles sensations, de nouvelles images − photographiques, cinématographiques, publicitaires. L’accès à l’enseignement, à l’écriture et à la lecture notamment, est devenu obligatoire3. L’art se transforme, façonné par ce monde nouveau en même temps qu’il en témoigne ou l’interroge. Après Mallarmé, Marinetti et Apollinaire ébranlent l’académisme de l’écriture poétique, jetant des ponts entre poésie et peinture.

Filippo Tommaso Marinetti, une nouvelle conception de la page et de la lecture

1876, Alexandrie (Égypte) – 1944, Bellagio (Italie)

Les mots en liberté

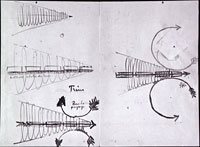

Filippo Tommaso Marinetti, Mots en liberté : trains (vers 1910)

Encre noire sur feuille de papier pliée en quatre et dépliée, 30,9 x 42,1 cm

Filippo Tommaso Marinetti est très tôt « fasciné par la culture de l’écrit telle qu’elle se manifeste au sein de la ville moderne, à travers l’affiche, le tract politique, la colonne Morris ou l’étalage du kiosque à journaux ».4 À Paris, après une enfance et une adolescence passée en Egypte, fréquentant les milieux anarchistes et les poètes symbolistes, il veut libérer la poésie de ses règles, tant dans sa tradition orale qu’écrite. Son intérêt pour l’impact visuel des signes imprimés s’exprime déjà dans son long poème La momie sanglante (1904), où des lignes et même des pages de points s’alignent. L’année suivante, il publie ses premiers textes sur l’automobile et lance sa revue Poesia, revue franco-italienne où apparaît, à travers la typographie − diversité des caractères et ruptures d’échelle −, une nouvelle conception de la page et de la lecture. En 1909, Marinetti publie le Manifeste futuriste dans Le Figaro. S’adressant « à tous hommes vivants de la terre », il y prône la vitesse, la destruction des musées et des bibliothèques, la beauté du monde moderne et des machines, un « art-action » comme acte de participation à la vie. S’il est avant tout littéraire, ce manifeste rallie très vite une jeune avant-garde picturale, désireuse de faire table rase du passé. La même année, dans sa revue ouverte à tous les poètes modernes, Marinetti lance une grande enquête sur le vers libre.

En février 1910, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla et Gino Severini publient le Manifeste des peintres futuristes qui exalte un art de l’élan vital, un art qui témoigne de la vitesse, de la simultanéité des couleurs, des formes et des sens (la synesthésie). De nombreux manifestes seront publiés par les futuristes dans ces années 1910.

Avec son Manifeste technique de la littérature futuriste, publié en mai 1912, Marinetti revendique la destruction de la syntaxe, la suppression des temps des verbes, des adjectifs, de la ponctuation ainsi que la disposition des substantifs sur la page « au hasard de leur naissance », pour suggérer la dynamis, la sensation vitale. En juin 1913, dans son manifeste Imagination sans fils et les mots en liberté, il préconise en particulier une révolution typographique par l’utilisation d’encres de couleurs différentes et de plusieurs caractères dans la même page.

C’est dans son ouvrage Zang Tumb Tumb que tous ces partis pris prennent forme et, avant qu’il ne soit publié en mars 1914, Marinetti en déclamera des extraits entiers dans les capitales européennes, Rome, Paris, Londres, Berlin où, souvent, en même temps, seront exposés les peintres italiens.

Comme l’explique Giovanni Lista, biographe de Marinetti, cette nouvelle poésie orale ne pouvait que s’accompagner d’une nouvelle poésie écrite : « Toute l’expérimentation futuriste […] se déroulera par déplacements continus et parfois contradictoires entre ces deux valeurs ; la dynamis et la physis, autrement dit entre la volonté de faire de la poésie un sismographe de l’action, et la recherche d’une expression de la matière impliquant un nouveau institutionnel du livre. […] L’écrit devait par conséquent s’émanciper de sa nature purement technique de forme d‘enregistrement afin d’atteindre une nouvelle matérialité. » La poésie a intégré les avancées de la peinture futuriste et réciproquement : la simultanéité et le dynamisme. Mots, lettres et ponctuation rendent sensible l’agitation de la vie moderne, de ses bruits, couleurs, formes. Ce sont les Mots en liberté, expression forgée par Marinetti et dont va s’inspirer Apollinaire pour ses Calligrammes.

Pour en savoir plus sur Marinetti, consulter le dossier pédagogique Le Futurisme à Paris. Une avant-garde explosive, chapitre 2.

Sur You Tube, écouter la lecture de Zang Tumb Tumb.

Guillaume Apollinaire, peindre la poÉsie

1880, Rome (Italie) − 1918, Paris (France)

Créer une langue nouvelle dans un monde nouveau

Guillaume Apollinaire, La Mandoline, l'Œillet et le Bambou

Titre attribué : Calligramme de la série Étendards [1914 / 1915]

Encre sur 3 morceaux de papier, 27,5 x 21 cm

Guillaume Apollinaire publie son premier calligramme, Lettre-océan, en 1914 dans sa revue Les Soirées de Paris. Il ne l’appelle d’ailleurs pas calligramme, mais idéogramme lyrique (puis poème idéographique) − idéogramme au sens où il s’agit d’un signe qui transmet, non les sons du mot, mais l’idée elle-même, et lyrique pour évoquer « un « lyrisme visuel » né de l’audace « des artifices typographiques ».5 Le mot calligramme n’apparaît qu’en 1917.

La Mandoline, l'Œillet et le Bambou compte donc parmi ses premiers idéogrammes lyriques. Le titre donne l’ordre dans lequel le poème est censé être lu, mais le lecteur est libre de le lire comme il l’entend. Formes graphiques et sens s’enrichissent mutuellement. Les trois objets représentés s’inscrivent dans une dynamique : le manche de la mandoline, le bambou et la tige de l’œillet forment un triangle autour duquel s’organisent des formes souples et arrondies. On note la forme de la mandoline dont le manche s’élève comme un clairon et les majuscules qui en soulignent l’épaisseur, en même temps qu’elles renforcent le message écrit. 1914-1915, Apollinaire est au front. La guerre a fait trembler la terre.

Ô batailles la terre tremble comme une mandoline

FEMME COMME LA BALLE À TRAVERS LE CORPS LE SON

TRAVERSE la vérité car la RAISON c’est ton Art

L’œillet, divisé en deux parties, la fleur et la tige, évoque le thème de la féminité, poème d’amour d’un soldat sur le front, désirant un monde nouveau où la sagesse ne viendrait pas des mots mais du nez et des odeurs.

Que cet œillet te dise

la loi des odeurs

qu’on n’a pas encore

promulguée et qui viendra

un jour

régner sur

nos cerveaux

bien +

précise & + subtile

que les sons qui nous dirigent

Je préfère ton nez

à tous tes organes

ô mon amie

Il est le trône de la futur SAGESSE

Le bambou coupé ramène à un univers plus masculin, par sa forme sans doute mais aussi par les odeurs évoquées.

O

nez de la pipe les odeurs cendre

fourneau y forgent les chaînes

O

univers infiniment déliées qui lient les

autres raisons formelles

Biographie

Sensible à la place des mots sur le blanc de la page, Guillaume Apollinaire en vient à redisposer ses premiers poèmes – coupes des vers, lignes inégales − pour leur publication dans Alcools en 1913, comme Les Colchiques, poème écrit en 1901 selon une forme classique en quatorze alexandrins, qu’il ajoute à ses nouvelles productions. Ce serait après avoir entendu Cendrars lire son poème La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France qu’il aurait décidé, au dernier moment, de supprimer la ponctuation (voir chapitre Le tableau-poème). En juin 1913, il publie l’Antitradition. Manifeste futuriste, où la disposition dynamique des mots sur la feuille montre l’influence des futuristes et de Marinetti.

En 1914, il crée ses premiers calligrammes auxquels il donne pour filiation le vers libre. Mais son but, précise-t-il, n’est pas de détruire, il se veut « bâtisseur ». S’il est un amoureux inconstant, son engagement au service de l’art est total, reconnaissant parmi les premiers des artistes tels que Picasso, Matisse, Braque, Dufy…, les défendant envers et contre tous dans ses nombreuses chroniques. Encourageant sans cesse le dialogue entre poésie et peinture, il défend les mouvements d’avant-garde littéraires et picturaux. Il veut, avec ses calligrammes, « peindre la poésie ».

En 1917, alors qu’il est réformé suite à une blessure à la tête (voir le tableau de Giorgio de Chirico, Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, 1914), désormais critique sur la violence d’une guerre mortifère, attentif aux recherches verbi-voco-visuelles des dadaïstes (voir le chapitre : Dada : la liberté absolue en art), il est, lui aussi, dans l’attente d’une langue nouvelle, comme en témoigne son poème la Victoire.

Ô bouches l'homme est à la recherche d'un nouveau langage

Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire

Et ces vieilles langues sont tellement près de mourir

Que c'est vraiment par habitude et manque d'audace

Qu'on les fait encore servir à la poésie

[…]

On veut de nouveaux sons de nouveaux sons de nouveaux sons

On veut des consonnes sans voyelles

Des consonnes qui pètent sourdement

Imitez le son de la toupie

Laissez pétiller un son nasal et continu

Faites claquer votre langue

Extrait de la Victoire

Première publication en 1917 dans la revue Nord-Sud

Âgé de 38 ans, il meurt, en 1918, d’une grippe espagnole. Quelle suite aurait-il donnée à ses calligrammes ? Apollinaire n’a pas eu de disciple à proprement parler, mais les rapports de complémentarité qu’il a créés entre mots et images ont suscité de nombreuses inventions, tels les poèmes-paysages ou les poèmes-affiches de Pierre Albert-Birot.

Fauvisme et cubisme : la lettre, fragment de rÉalité

Parallèlement à la transformation de l’écriture poétique, des peintres de paysage, tel Dufy qui peint des affiches publicitaires sur le bord de la plage, introduisent dans leurs toiles des lettres et des mots. Pour Picasso et Braque, la lettre fait partie de ces fragments de réel qu’ils mettent dans leurs tableaux pour leur redonner vie et échapper à l’abstraction du cubisme.

Raoul Dufy, peinture et paysage urbain

1877, Le Havre (France) - 1953, Forcalquier (France)

Dos à la mer, ils peignent les réclames

Raoul Dufy, Les affiches à Trouville, 1906

Huile sur toile, 65 cm x 81 cm

En 1906, Raoul Dufy, peintre normand amoureux des paysages et des bords de mer, se retrouve avec son ami Albert Marquet à Trouville. Installés dos à la mer, tous deux peignent le mur d’affiches qui leur fait face, charpenté par les mots « VALS », « OPUS »… Marquet en peint une version, Dufy deux. Dufy aime en particulier la simplicité de ces formes géométriques qui délivrent leurs messages et la vivacité de leurs couleurs pures.

Dans la version appartenant aux collections du Musée, Dufy se sert du motif des affiches pour construire sa toile. Au premier plan, des personnages, peints en notes rapides et noires, créent un espace en mouvement. Au second plan, le mur d’affiches prolongé par les façades des maisons, à droite, érige un plan médium coloré et stable. Leurs inscriptions publicitaires sont les signes de la ville moderne. Le troisième plan, le ciel, en nuances de bleu et de gris, crée une forme triangulaire qui unifie l’espace du tableau.

Biographie

Dufy réalise cette œuvre en 1906, alors qu’influencé par Matisse, le « fauve », il travaille depuis deux ans avec Albert Marquet en Normandie. Comme beaucoup d’artistes à l’époque, la rétrospective de l’œuvre de Cézanne, en 1907, l’impressionne. Il rejoint l’année suivante Georges Braque, le « cubiste », à l’Estaque, pour travailler le volume.

Mais Dufy revient vite au travail de la couleur. Installé à Vence en 1919, sa palette retrouve son aspect éclatant. À la fois attiré par les aplats colorés et par un dessin directement issu du pinceau, proche d’une écriture, il est amené à séparer forme et couleur dans des compositions qui traduisent le bonheur de vivre.

Son œuvre lui vaut en 1952, un an avant sa mort, le Prix de Peinture à la Biennale de Venise.

PICASSO et les papiers collÉs

1881, Málaga (Espagne) – 1973, Mougins (France)

Renouer avec le réeL

Pablo Picasso, La Bouteille de vieux marc [printemps 1913]

Fusain, gouache, papiers collés et épinglés sur papier, 63 x 49 cm

À la suite de Cézanne, les peintres modernes mettent au rang des accessoires la perspective comme moyen de composition. Picasso et Braque s’interrogent sur la façon de traiter les volumes en deux dimensions. Leurs recherches les conduisent à déconstruire le motif, à en montrer sur un seul plan tous les points de vue, frôlant peu à peu l’abstraction. Dans la période du cubisme dite synthétique, à partir de 1912, les deux peintres reviennent à une simplicité des formes et introduisent dans leur peinture des morceaux de papier ou de menus objets pour renouer avec le réel. La Bouteille de vieux marc appartient à cette période.

La Bouteille de vieux marc représente, avec des formes simplifiées, un homme en train de lire son journal dans un café… Pour figurer le mur − lequel, à regarder de près, est aussi la table −, le peintre a collé un morceau de papier peint aux motifs géométriques. Et, sur le rebord de la table, comme une incitation à toucher, la représentation en relief d’une moulure de mur. À ce premier jeu visuel autour du motif du mur et de la table, s’en ajoute un autre né de la typographie des mots : les lettres de l’étiquette « Vieux Marc » dessinées au fusain, hésitantes, en minces capitales, sont opposées aux gros et solides caractères d’imprimerie de la coupure de journal. Laquelle coupure, posée sur la page que tient entre ses mains le lecteur − on voit dépasser le haut de son crâne −, l’est également sur la table. Elle a pour titre Le Journal.

L’introduction en 1912 de lettres, de mots, de coupures de journaux dans les papiers déchirés puis dans les toiles se poursuivra tout au long de l’œuvre de Picasso. Car ces lettres ou morceaux de journaux ne sont pas que de simples signes visuels, arbitrairement découpés, comme l’a montré, en 2003, l’exposition intitulée Picasso − Papiers journaux, organisée par le musée Picasso. L’écriture est pour lui une façon de connaître le réel. Curieux de tout, il accordait une grande importance à l’information et à la presse : « Je suis curieux, très curieux. […] Je lis les journaux, les revues, je les lis bien, je m’applique, et j’écoute les informations au poste. […] », a t-il pu dire. Chaque jour il lisait Le Journal et deux ou trois autres titres qu’il posait sur la table, ou qu’il tenait entre ses mains.

« Parmi tout ce qu’aura gardé Picasso, on trouve […] nombre de coupures, découpures ou déchirures de presse. Leur ensemble participerait d’une génétique de l’œuvre où le papier journal serait l’index du temps : temps présent ou déjà passé, temps de la vie, de l’œuvre mais aussi temps de l’Histoire. Petites histoires des faits divers, de la météo et des pages de divertissement, mais aussi histoire de tout un siècle. » (Anne Baldassari.)6

Biographie

Originaire d’Andalousie, Pablo Ruiz Picasso grandit à Barcelone. Son père est professeur à l’École des Beaux-arts où il est admis à l’âge de 14 ans, avant d’entrer à l’Académie royale de Madrid. Puis il découvre la vie de bohème, expose pour la première fois ses travaux dans un cabaret artistique et littéraire, Els Quatre Gats, et fréquente le Bordel du « Carrer D’Avinyo » qui lui inspirera l’un de ses plus célèbres tableaux, Les Demoiselles d’Avignon. En 1901, commence, après le suicide de son ami Casagemas, la période dite bleue, couleur dont il découvre le potentiel émotionnel.

À partir de 1904, il s’installe définitivement en France dans un atelier de Montmartre, le « Bateau-Lavoir », où il rencontre Fernande Olivier, fréquente des artistes, des écrivains, comme Gertrude Stein, des poètes, notamment Guillaume Apollinaire. Une époque heureuse qui se traduit par sa période dite rose.

En 1907, tandis qu’il peint Les Demoiselles d’Avignon, impressionné par la rétrospective Cézanne, il décide de travailler avec Georges Braque. Ensemble, ils aboutissent à la formulation du cubisme. La déclaration de guerre met un terme à leur collaboration.

En 1917, travaillant aux décors et costumes des Ballets russes, il rencontre Olga, une des danseuses de la troupe, qu’il épouse l’année suivante. Leur fils Paul naît en 1921.

Durant cette période d’accalmie sentimentale et de prospérité, Picasso pratique un retour à une forme d’art classique. Mais, dès 1925, il se rapproche de l’art surréaliste et s’intéresse de plus en plus à la sculpture. D’autres compagnes vont jalonner sa vie : Marie-Thérèse Walter (1927, mère de Maïa), Dora Maar (1936), Françoise Gilot (1943, mère de Claude et Paloma), Jacqueline Roque (qu’il rencontre en 1954 et épouse en 1961).

Le 27 avril 1937, le bombardement de la petite ville basque de Guernica, en Espagne, par l'aviation allemande au service des nationalistes franquistes, le bouleverse. Il peint Guernica qu’il expose au pavillon républicain de l’Exposition internationale de Paris, œuvre qui le rapproche du Parti communiste dont il devient membre.

À la fin des années 1940, il s’installe à Vallauris en Provence, entame une nouvelle carrière de céramiste, tout en réalisant des peintures, des sculptures, des terres cuites et autres objets. Dans les années 1960, il pose les bases d’un expressionnisme ludique, cocasse et provocateur, au style volontairement négligé, témoin d’un appétit de vivre.

Le tableau-poÈme

Au début des années 1910, nombreux sont les artistes qui se revendiquent inventeurs du tableau-poème : les futuristes, les peintres et poètes russes… Parmi les premiers tableaux-poèmes, peut-être le premier, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913, de Sonia Delaunay et Blaise Cendrars est une œuvre simultanée où les deux artistes mettent leur art au service d’un projet commun. Le procédé aura du succès, comme le montrent aujourd’hui les livres d’artistes réalisés conjointement par un plasticien et un poète.

Sonia Delaunay, Blaise Cendrars, le premier livre simultané

Sonia Delaunay, 1885, Gradizhsk (Russie) – 1979, Paris (France)

Blaise Cendrars, 1887, La Chaux-de-Fonds (Suisse) – 1961, Paris (France)

Saisir d’un seul regard texte et peinture

Sonia Delaunay, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913

Aquarelle, texte imprimé sur papier simili Japon, reliure parchemin peint, 199 x 36 cm

Dimensions de l'œuvre fermée : 18 cm x 11 cm

Sonia et Robert Delaunay qui connaissent Apollinaire depuis 1911 et l’ont même hébergé en novembre et décembre 1912 après l’affaire du vol de la Joconde, participent régulièrement aux soirées auxquelles le poète convie ses amis, au 202 du boulevard Saint-Germain. C’est là que le couple rencontre Blaise Cendrars, « un petit jeune homme frêle et blanc », raconte Sonia Delaunay dans ses mémoires, Nous irons jusqu’au soleil (éditions Laffont, 1978). Tous deux parlent le russe. Une complicité immédiate s’établit entre eux.7

Dès le lendemain, Blaise Cendrars confie à Sonia son petit livre récemment publié, Pâques à New York,un poème qui l’émeut par sa modernité et son rythme. Elle en réalise, avec beaucoup de liberté, la reliure, utilisant des matériaux d’une grande diversité − peau de chamois, papier, tissu − dans des formes géométriques astucieusement composées − une imbrication de triangles et de carrés, de lignes droites, d’obliques et de demi-courbes.

Peu de temps après, c’est La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France qu’il apporte, récit d’un voyage par un jeune poète, allant de Moscou à Kharbine, accompagné de Jehanne, petite prostituée. Un récit sans aucune ponctuation, livré au rythme interne des personnages − le poète et Jehanne, mais aussi les soldats russes qui montent sur le front de la guerre avec le Japon − et des arrêts et cadences du train.

Dans leur « présentation synchrone » de bleu, vert, rouge, orangé,… les formes géométriques de Sonia se déploient à gauche, épousant le rythme du texte de Blaise, 445 vers imprimés en 12 caractères différents. Destiné à être publié comme un livre, ce tableau-poème mesure 18 cm de haut quand il est plié et quasiment deux mètres quand il est déplié.

Une soixantaine d’exemplaires ont été réalisés au pochoir, à l’aquarelle. Le nombre prévu était de 150. Mis bout à bout, ils devaient égaler la hauteur de la Tour Eiffel, monument cher à Blaise aux pieds duquel, selon la légende, il aurait vu pour la première fois un wagon du Transsibérien lors d’une exposition universelle, ainsi qu’à Robert Delaunay dont on connaît la série de peintures sur la Tour et sur laquelle Cendrars composera un poème en août 1913.8

L’œuvre dépliée permet de saisir, d’un seul regard, de façon simultanée, texte et peinture « comme un chef d’orchestre lit d’un seul coup les notes superposées dans la partition », écrit Apollinaire dans les Soirées de Paris.9

Sonia Delaunay et Blaise Cendrars sont-ils les inventeurs du tableau-poème ? Les futuristes, ont déjà réalisé des œuvres où texte et image sont intimement liés, mais par un seul artiste, les Russes peut-être l’ont-ils déjà fait à quatre mains, mais qui en avait alors connaissance ?10

Biographie

Sonia Delaunay

Née en Ukraine, dans une famille ouvrière, Sonia Stern est adoptée par son oncle, avocat à Saint-Pétersbourg, à l’âge de cinq ans. Elevée dans un milieu cultivé, elle commence des études de dessin à Karsruhe, en Allemagne. Attirée par l’impressionnisme, elle s’installe à Paris en 1905, où elle découvre le fauvisme. Dans sa période fauve, Sonia fait éclater son goût pour les couleurs vives, comme dans Jeune Finlandaise ou Jeune fille endormie, deux toiles de 1907 appartenant aux collections du Musée. Sa première exposition personnelle est organisée en 1908. En 1909, elle réalise une première reliure pour les Œuvres de Rimbaud.

En 1910, elle épouse Robert Delaunay. « Nous nous sommes aimés dans l’art comme d’autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime […] La passion de peindre a été notre lien principal », écrit-elle. Tout en continuant la peinture, se livrant à ses intuitions et à son goût, elle réalise des collages, des broderies, des reliures de livres…

Dès 1912, Sonia peint, dans le sillage de Robert, des toiles composées suivant la loi du « contraste simultané », loi découverte par Michel-Eugène Chevreul selon laquelle l’intensité d’une couleur varie en fonction de celles qui se trouvent à proximité, le maximum d’intensité naissant de la confrontation d’une couleur primaire et de sa complémentaire, par exemple le rouge confronté au vert, le bleu à l’orange. Mais, pour Sonia, la simultanéité prend un sens élargi, elle devient l’incarnation de la vie moderne, la simultanéité des moyens d’expression, la vision globale de l’œuvre… Outre Cendrars, elle collabore avec de nombreux artistes dont le poète Tristan Tzara, les chorégraphes Serge de Diaghilev et Léonide Massine pour des costumes de ballets, ou le cinéaste Marcel L’Herbier.

C’est surtout dans le domaine de la mode et de la création de tissu qu’elle innove en appliquant ses recherches de contrastes simultanés et de formes géométriques pures.

Après la mort de Robert, en 1941, Sonia n’a de cesse de faire connaître l’art de son mari, tout en poursuivant son propre travail qui lui vaut une reconnaissance et de nombreuses expositions.

Biographie

Blaise Cendrars

Blaise Cendrars vécut-il toutes les aventures qu’il relate dans ses ouvrages d’écrivain-reporter ? Qu’importe, comme il a pu le dire lui-même, puisque son œuvre est là qui nous touche. D’origine suisse, Frédéric Louis Sauser mène une vie itinérante dès son plus jeune âge de par la profession de son père, un homme d’affaires fantasque. Jeune homme révolté, en 1904 il se retrouve à Moscou en compagnie d’un négociant, Rogovine, qui l’emmène jusqu’à Kharbine par le Transsibérien pour faire fortune. L’année suivante, en apprentissage chez un joailler à Saint-Pétersbourg, il découvre, alors qu’il travaille pour la noblesse russe, la condition du peuple. De retour en Suisse en 1907, il étudie la médecine à l’université de Berne puis, déçu, la littérature et la musique. En 1911, il part pour New York rejoindre Féla Poznanska, jeune étudiante rencontrée à Berne, qui deviendra plus tard sa femme. Il y découvre la vie moderne, écrit son premier long poème, Pâques à New York, qu’il signe du nom de Blaise Cendrars (nom qu’il construit à partir des mots « braise » et « cendres »).

À Paris en 1912, il fréquente les milieux artistiques et littéraires, publie La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, le premier « livre simultané » réalisé avec Sonia Delaunay. Engagé volontaire dans la Légion étrangère dès le début de la guerre de 14-18, blessé en 1915, il est amputé du bras droit. Réformé, il apprend à écrire de la main gauche, publie notamment J’ai tué, 1918, livre illustré par Fernand Léger, puis, profondément bouleversé par la guerre et ses atrocités, s’éloigne de Paris et devient l’assistant d’Abel Gance pour J’accuse et La Roue.

Avec son Anthologie nègre, 1921, une compilation de contes africains, il est le premier à considérer le conte de tradition orale comme de la littérature. Après un voyage au Brésil en 1924, à la rencontre des poètes modernes brésiliens qui voient en lui « l’homme qui a libéré la poésie », il publie son premier roman, l’Or, 1925, puis Moravagine, Les Confessions de Dan Yack, qui font de lui un romancier de l’aventure.

Il devient grand reporter et, en 1939, correspondant de guerre auprès de l’Armée britannique, publiant ses reportages dans Paris-Soir dont le directeur, Pierre Lazareff, est son ami. Suivent, après quelques années de silence, ses grands livres de mémoires : La Main coupée, Bourlinguer…

DADA : la libertÉ absolue en art

En pleine période de guerre, les artistes dada vont précipiter le décloisonnement des disciplines, intégrant dans leurs œuvres mots et lettres. Marcel Duchamp et Francis Picabia en font le moteur ironique de leurs curieux objets qui remettent en cause les catégories traditionnelles de l’art, Raoul Hausmann et Kurt Schwitters un matériau à la fois visuel et sonore, jetant de nouveaux ponts entre littérature et arts plastiques.

marcel duchamp et Francis Picabia, le mot moteur de l’œuvre

Marcel Duchamp, 1887, Blainville-Crevon (Seine-Maritime) – 1968, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Francis Picabia, 1879, Paris – 1953, Paris

Des complices

Depuis le début des années 1910, Duchamp et Picabia sont amis et complices. Ils se sont souvent retrouvés, en février 1912, devant les œuvres futuristes exposées à la galerie Bernheim-Jeune à Paris. Puis, en octobre, au Salon de la Section d’Or organisé par Picabia, où ils ont exposé avec le groupe de Puteaux −, la Section d’Or étant cette divine proportion utilisée par les peintres classiques italiens, dont Léonard de Vinci.

En 1913, Duchamp, ne pouvant financer sa traversée pour New York, confie à Picabia son Nu descendant l’escalier. Exposé à l’Armory Show, le tableau établit sa renommée à jamais. Quand, deux ans plus tard, ils se retrouvent à New York, tous deux emploient lettres et mots dans leurs œuvres.

Les « machines » peintes ou dessinées par Picabia comportent des mots et des titres savamment composés et, en général, éloignés de ce qui est représenté. Duchamp, quant à lui, achète une pelle à neige sur laquelle il écrit : « En prévision du bras cassé ». Il dira plus tard (en 1961) que cette phrase, au lieu de décrire l’objet comme l’aurait fait un titre, était destinée à « emporter l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales ».

Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 / 1964

Ready-made. Réplique exécutée d'après la photographie de l'original prise en 1917

par Alfred Stieglitz, et réalisée sous la direction de Marcel Duchamp en 1964

par la Galerie Schwarz de Milan

Faïence blanche recouverte de glaçure céramique et de peinture, 63 x 48 x 35 cm

Le mot fait désormais partie de l’« artillerie » de Duchamp pour questionner l’art et ses objets. En 1917, à New York, il achète un urinoir qu’il intitule Fontaine et signe R. Mutt, ce qui signifierait en langue populaire « imbécile » ou « batard »11. Il envoie « l’objet » au jury (dont il est lui-même membre) de la Société des artistes indépendants pour qu’il soit exposé. Faisant défaut à ses règlements de n’exclure personne, le jury, choqué, le refuse.

Pendant ce temps, Picabia qui séjourne à Barcelone édite une revue, 391, qu’il va poursuivre au cours de ses voyages (4 numéros réalisés à Barcelone, 3 à New York durant l’été 1917, 1 à Zurich en février 1919, à Paris de novembre 1919 à octobre 1924) : « la plus internationale et typographiquement imaginative des publications Dada » (in Journal du mouvement dada). Depuis Marinetti, la revue est devenue un des supports par lesquels la lettre révolutionne l’image.

Les troublions de la Section d’or

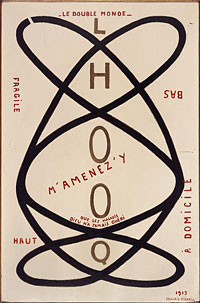

Francis Picabia, Le Double monde, 1919

de l'ensemble : Mur de l'atelier André Breton

Ripolin et huile sur carton, 132 x 85 cm

En 1920, Picabia et Duchamp, devenus dadaïstes, se font les troublions de la deuxième exposition de la Section d’Or où se retrouvent des peintres post-cubistes, en exposant Le Double monde et L.H.O.O.Q.

Il y a, dans cette œuvre, Double monde, peinte au ripolin − une matière industrielle −, des lettres, des mots ; comme un embrouillamini de lignes qui traduit un mouvement perpétuel, une sorte de mécanisme à remuer l’air ambiant. Les lettres L.H.O.O.Q. renvoient à la Joconde aux moustaches de Marcel Duchamp, réalisée la même année, en 1919. Duchamp avait choisi cette œuvre, symbole de l’art sacralisé, pour s’en moquer. Un rappel qui conduit à penser que les lignes dévoyées du Double monde évoquent les figures géométriques dans lesquelles Vinci inscrit le corps idéal d’un homme (l’Homme de Vitruve, vers 1492).

Les mentions « fragile », « haut », « bas », écrites dans le désordre, rappellent les réalités matérielles du tableau, tout en s’opposant aux lois universelles. Le Double Monde confronte à l’art spéculatif des post-cubistes, établi sur les proportions de la Section d’Or, la réalité physique de l’œuvre. L’embrouillamini de lignes, qui suggère un mouvement refermé sur lui-même, exprime aussi ce que Picabia pense des post-cubistes en question.

« Dans ce Double monde, écrit Didier Ottinger, Picabia entraine la Section d’Or dans une danse de lassos (qui relie les points et axes de la ‘divine proportion’ » (Didier Ottinger, catalogue de la Collection Art moderne).

Biographie

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp est le troisième d'une famille de six enfants, dont quatre sont des artistes reconnus : les peintres Jacques Villon, Suzanne Duchamp, le sculpteur Raymond Duchamp-Villon et lui-même. Après une scolarité à Rouen, il poursuit des études à Paris et fréquente l'Académie Julian. Mais c'est toujours auprès de ses frères qu'il fait son véritable apprentissage de la peinture et de leurs amis, réunis sous le nom de Groupe de Puteaux, principalement des artistes d'inspiration cubiste comme Fernand Léger ou Robert Delaunay, ou encore Albert Gleizes et Jean Metzinger.

Toutefois, très vite sa peinture s'éloigne de la problématique spatiale des cubistes et s'attache à la décomposition du mouvement, ce qui le rapproche des futuristes italiens. Sa toile, Nu descendant l'escalier, le fait connaître à la grande exposition américaine de l'Armory Show, en 1913.

À partir de 1915, installé à New York, il partage son temps entre les États-Unis et la France, diffusant les avant-gardes parisiennes auprès du public américain. À cette époque, il élabore ses œuvres les plus connues, comme le Grand Verre ou Fontaine, mais se consacre de plus en plus aux échecs, qui deviendront, au milieu des années 20, sa principale activité.

C'est à travers le Surréalisme qu'il renoue avec l'art en organisant de nombreux événements en collaboration avec André Breton. De retour sur la scène artistique, il acquiert une renommée croissante et devient célèbre après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, une nouvelle génération d'artistes américains qui se qualifient de néo-dadaïstes, tels Jasper Johns et Robert Rauschenberg, le reconnaît comme un précurseur.

La réédition en 1964 de ses premiers objets readymades parachève cette célébrité en diffusant son œuvre dans le monde entier. Avec l’invention du readymade − une pièce que l'artiste trouve « already-made », c'est-à-dire déjà toute faite −, l'œuvre de Duchamp bouleverse radicalement l'art du 20e siècle.

Biographie

Francis Picabia

Né à Paris d’un père cubain et d’une mère française, Francis Picabia est élevé dans une atmosphère bourgeoise cossue. Son grand-père, passionné de photographie, l’initie à cette discipline. Seuls les arts plastiques l’intéressent. Il s’inscrit à l’École des arts décoratifs où il rencontre Camille Pissarro et fréquente l’Ecole du Louvre et l’Académie Humbert. Il peint des paysages. Sa première exposition, organisée en 1905, lui vaut d’être pris sous contrat par la galerie Haussmann.

En 1908-1909 il réalise ses premières œuvres abstraites (Caoutchouc, 1909, œuvre appartenant aux collections du Musée), épouse Gabrielle Buffet. En 1911, il rencontre Marcel Duchamp. En 1913, il peint Udnie, souvenir du spectacle d’une danseuse polonaise sur le bateau qui le conduit à New York, œuvre qui opère une synthèse entre les différents courants de l’époque : l’abstraction, le cubisme, le futurisme et les formes « mécaniques » de son ami Duchamp.

Mobilisé en 1914, une mission officielle à Cuba lui permet de retourner à New York où il retrouve ses amis exilés dont Duchamp, rencontre Man Ray et Alfred Stieglitz, et réalise ses premières œuvres mécanistes. L’année suivante le voit, alors qu’il est réformé, à Barcelone où il fonde la revue 391 − titre inspiré de la revue de Stieglitz, 291. Après un séjour à Paris, installé en Suisse, il écrit de nombreux poèmes et fréquente Tristan Tzara et les dadaïstes zurichois.

De retour à Paris, sa vie mondaine déplaît à ses amis dadaïstes. En 1924, il collabore avec les Ballets suédois, puis avec le cinéaste René Clair pour le ballet Relâche et le film Entr’acte. La rupture est consommée avec les surréalistes, trop théoriciens pour un artiste épris d’absence de contrainte.

1925, avec son installation dans le Midi, naît la période des Monstres, alliages de collages d’objets hétéroclites − paille, cure-dents, allumettes… − et de peinture industrielle au ripolin, représentant des fleurs ou des personnages. Lors d’un séjour en Catalogne, il découvre des fresques médiévales montrant des séraphins, des agneaux mystiques ou la bête de l’Apocalypse. Dans sa nouvelle série des Transparences, il juxtapose cette iconographie à d’autres éléments, ou la peint sur d’anciens tableaux.

Sa vie mondaine dans les années 1930 s’accompagne d’une production déconcertante, allant du « joli » tableau au collage dadaïste. Pendant la guerre, il peint des nus, contrastant avec la vie quotidienne de l’époque. Puis, à Paris après la Libération, il peint à nouveau des œuvres abstraites. La première rétrospective de son œuvre est organisée en 1949 à la galerie Drouin sous le titre : « 50 ans de plaisir ». Il se remet à écrire des poèmes. Frappé par une hémorragie cérébrale il cesse de peindre.

Pour en savoir plus :

- sur Marcel Duchamp, consulter le dossier pédagogique Marcel Duchamp dans les collections du Musée. La biographie de l’artiste est extraite de ce dossier.

- sur le rôle des revues dans les années 1910 : consulter le dossier pédagogique La diffusion de l’art à travers les revues.

Raoul Hausmann, « Écouter avec les yeux, voir avec les oreilles »

Dada Zurich, créer une langue nouvelle

Tandis qu’à New York, Duchamp et Picabia interrogent le bien-fondé de l’art et provoquent le scandale par leurs œuvres, à Zurich, en 1916, naît autour d‘un groupe d‘artistes, d’écrivains, de musiciens cosmopolites, réfractaires à la guerre et au déni des valeurs humaines, le mouvement Dada, un nom probablement choisi par Tristan Tzara, poète originaire de Roumanie. Un artiste dada ne peut avoir qu’un but : revendiquer la liberté absolue en art. Dada devient un laboratoire où les poètes créent une langue nouvelle que déclame notamment Hugo Ball, en costume cubiste, au Cabaret Voltaire.

gdji beri bimba

glandridi lauhi lonni cadori

gadjama bim beri glassala […]

Jean Arp, à la fois poète et plasticien, parmi les plus inventifs des artistes dada à Zurich, avec sa compagne Sophie Taueber, crée, quant à lui, des objets novateurs d’une grande beauté plastique tout en recourant à l’humour et aux lois du hasard : collages, reliefs de bois vissés et peints, dessins automatiques, papiers déchirés,… Cependant, Arp ne mélange pas les genres. Il dit même : « Si par impossible, j’étais obligé de choisir entre l’œuvre plastique et la poésie, si je devais abandonner, soit la sculpture, soit les poèmes, je choisirais d’écrire des poèmes. »

Dans ce laboratoire d’inventions, la communication joue un grand rôle. Affiches, invitations aux soirées, revues, précipitent les mots dans des caractères élégamment dessinés, colorés de rouge et de noir.

Dada Berlin, la typographie, nouveau matériau de la peinture et de la poésie

À Berlin, en 1918, entre guerre, grèves et insurrection spartakiste, naît un nouveau foyer Dada, le Club dada, à l’initiative de Richard Huelsenbeck, un des fondateurs du mouvement à Zurich, et de Raoul Hausmann, peintre d’origine, converti à la poésie phonétique. Avec ses poèmes-affiches, ses poèmes phonétiques et ses photomontages, Raoul Hausmann va inventer une nouvelle osmose entre poésie et œuvre plastique.

S’il n’est pas le premier à « réciter des poèmes dans des langages abstraits, comprimés et fragmentaires », − expressionnistes, futuristes, constructivistes, dadaïstes zurichois ont déjà travaillé dans le même esprit12 −, son innovation en matière de poésie phonétique tient, comme le précise l’artiste, à son travail sur l’apparence typographique des lettres. « En 1918, écrit-il dans ses souvenirs13, j’introduisis la typographie comme élément pictural et je créai mes « poèmes-affiches », des « poèmes phonétiques » composés d’après le sens sonore des lettres, sans avoir eu connaissance des essais analogues de Khlebnikov et de Ball. »

Raoul Hausmann, Plakatgedicht (Poème-affiche), 1918

Tirage typographique sur papier vert, contrecollé sur papier

32,5 x 47,5 cm

Sans réinventer une langue comme le fait Hugo Ball, Hausmann utilise la lettre comme pur élément visuel et sonore, amenant le spectateur à « écouter avec les yeux » et à « voir avec les oreilles ». « Dans un poème, poursuit-il, ce n’est pas le sens et la rhétorique des mots mais les voyelles et les consommes, et même les caractères de l’alphabet qui doivent être porteurs d’un rythme. »

Outre la lecture publique dans laquelle Hausmann excelle, la revue est le moyen idéal pour diffuser ce nouvel art. De 1919 à 1924, il publie dans sa revue Der Dada ses poèmes ainsi que ceux de ses amis Johannes Baader, Richard Huelsenbeck, John Heartfield et George Grosz.

Raoul Hausmann, ABCD, 1923-1924

Encre de Chine, reproduction de photographie et imprimés découpés, collés sur papier,

40,4 x 28,2 cm

Au cours de l’été 1918, Hausmann réalise ses premiers tableaux avec des coupures de journaux et des papiers colorés, qu’il va appeler, d’un commun accord avec George Grosz, John Heartfield, Johannes Baader, Hanna Höch, des photomontages. « Le terme traduisait notre aversion à jouer l’artiste et, nous considérant comme des ingénieurs […] nous prétendîmes construire, monter nos travaux. »

La paternité de l’invention est là aussi difficile à établir. Mais Hausmann s’impose par la vigueur de ses collages. Mots, lettres, photographies, dessin sont indissociablement liés, matériaux purs libérés de toute signification.

De ce photomontage de 1923, le dernier qu’Hausmann réalise alors que Dada Berlin n’existe plus, le titre se résume aux quatre premières lettres de l’alphabet : ABCD. Placés entre les dents de son autoportrait photographique, elles résonnent comme un morceau de poème phonétique.

Le motif de la bouche est quasiment placé au centre du collage. Pourtant, plusieurs axes de composition organisent l’espace, abolissant toute notion de centre, de fond et de formes. Le « matériel préfabriqué » utilisé, comme le nomme Hausmann, est des plus divers : papiers découpés dans des manuels médicaux, billet de banque tchèque, morceaux de cartes du monde ou d’invitation à une action Merz…

Biographie

Né à Vienne, sa famille s‘installe à Berlin en 1900, où il commence des études artistiques sous la conduite de son père, peintre de portraits et de scènes historiques. Puis il étudie dans une école de peinture et de sculpture l’anatomie et le nu, réalisant toutefois ses premiers dessins typographiques. En 1912, il découvre la peinture expressionniste à la galerie d’Herwarth Walden, Der Sturm. 1915, début d’une liaison féconde, d’un point de vue artistique, avec Hanna Höch qui sera, elle aussi, membre de Dada Berlin.

Citoyen autrichien vivant en Allemagne, il échappe à la conscription mais, comme beaucoup d‘artistes expressionnistes, croit en une nouvelle vitalité qu’apporterait la guerre en détruisant les structures sociales existantes. C’est dans cet esprit qu’il s’intéresse à la psychanalyse, lit Carl Jung, Walt Whitman, Friedrich Nietzsche, et fait de l’idée de destruction le point de départ à toute création.

En 1918, il co-fonde le Club dada à Berlin. Très actif, il écrit quelques textes-clés du mouvement − dont, avec Richard Huelsenbeck, le Manifeste dada −, joue un rôle central dans l’organisation d’événements − comme la première Foire internationale du mouvement dada. Sa contribution essentielle au mouvement, outre la revue Dada qu’il édite de 1919 à 1924, sont ses poèmes phonétiques et ses photomontages. On lui doit aussi la célèbre Tête mécanique, réalisée à partir d’un mannequin de coiffeur et qui, malgré son apparente douceur, est une féroce critique sociale.

Après Dada, il se consacre à la photographie, pour des portraits, des nus et des paysages. De 1939 à 1944 il se refugie en France. Après la guerre, il publie des ouvrages sur Dada dont son recueil de souvenirs, Courrier dada, 1958.

Kurt Schwitters, « PoÉsure et peintrie »

1887, Hanovre (Allemagne avant 1949) – 1948, Kendal (Royaume-Uni)

Tout est Merz

Tout artiste amoureux de liberté en art pouvait-il devenir Dada ? Pas tout à fait puisque Kurt Schwitters voit sa demande d’entrée au Club refusée par Huelsenbeck, pour motif qu’il a exposé à la galerie Der Sturm et publié dans sa revue ; lui et Hausmann reprochant à Walden d’être un défenseur de l’expressionnisme et « un collaborateur hohenzollernien » pour avoir édité un « Chant des chants du prussianisme ».14

Refusé par Dada, Schwitters fonde son propre « label », qualifiant de Merz toutes ses activités : Merzbild, Merzeichnung, Merzbau,… ; le « mot » est apparu dans un de ses premiers collages exposés chez Walden − puisque Dada l’a repoussé − en juillet 1919 et provenant d’un imprimé sur lequel était écrit Kommerz- und Privatbank ….

Comme Hausmann, avec qui il se lie d’une profonde amitié, Schwitters est un poète et un plasticien. Son poème An Anna Blume (À Anna Fleur) le fait connaître, un poème d’amour composé de phrases aux accents sentimentaux − « Ève ma fleur, ô bien aimée de mes vingt-sept ans, je t’aime ! » −, mais aussi de mots déformés, inventés, répétés ou de phrases toutes faites prises dans des journaux ou des conversations.

À partir de 1921, sa poésie se rapproche de la poésie phonétique abstraite, où « seul ‘le son’ demeure ». Tout en utilisant la typographie comme signes acoustiques (pour des indications rythmiques ou d’amplitude de voix), Schwitters veut faire de sa poésie des œuvres à voir. Et, inversement, de ses Merzbilder des œuvres à lire. Pour qualifier ces recherches croisées, il inventera rétrospectivement, en 1946, l’expression « Poésure et peintrie », expression reprise comme titre de l’exposition présentée au Centre de la Vieille Charité à Marseille en 1993.

Die Ursonate, une œuvre « verbi-voco-visuelle »

Écouter, sur You tube, un extrait de l'URSONATE interprété par Kurt Schwitters,

enregistré le 5 mai 1932 à Francfort par la station Süddeutschen Rundfunk.

Son poème le plus connu est la Ursonate. Cette œuvre « verbi-voco-visuelle », à laquelle il travaille pendant plus de dix ans, mise en page par le typographe Jan Tschichold, est publiée en 1932 avec son enregistrement, en tant que numéro spécial de sa revue Merz.

Dans une lettre envoyée à Hausmann en 1947, Schwitters reconnaît ce qu’il doit à son ami : « Merz a fait l’Ursonate dans une forme symphonique d’après ton poème dada ». Il s’agit du poème phonétique fmsbwtözäu, point de départ répété cinquante fois avec quelques bribes phonétiques supplémentaires. Ainsi peut-on voir et entendre dans les premiers vers de l’Ursonate :

Fûmms bö wö tää zää Uu

Dans ce Work in Progress, Schwitters ajoute, au cours des années, des motifs inspirés de mots usuels − tels que Rakete (fusée) −, d’abréviations ou de signes publicitaires, du nom d’une ville − Dresden devient : DDSSNNR −, ou du nom de son ami Arp − dont il inverse l’ordre des lettres : PRA. « La Sonate, explique Schwitters, est constituée de quatre mouvements, d’une ouverture et d’un finale […] Dans le finale, j’attire l’attention sur le retour volontaire de l’alphabet jusqu’au a. On le pressent et on attend le a avec impatience. Mais par deux fois il s’arrête douloureusement au b. […] (Schwitters, 1927.)15

Savoir « former »

Kurt Schwitters, Merzzeichnüng 54. Fallende Werte, 1920

Aquarelle, gouache, encre, mine graphite, papiers et tissu collés sur papier, 30 x 22,5 cm

Côté arts plastiques, Schwitters commence ses collages en héritier du cubisme. Mais, chez lui, les morceaux de réel ne sont pas des rehauts pour donner vie à la peinture, ils occupent entièrement l’espace, transportant couleurs et motifs. À la différence des collages d’Hausmann, les siens ne sont pas non plus des provocations visuelles destinées à exciter l’œil ou l’esprit. Ils importent avec eux une douceur, une mélancolie, une usure comme celle d’un vêtement maintes fois reprisé, en somme une esthétique.

Confronté à une ville en ruines, c’est dans les rues de Berlin qu’il ramasse les fragments de papier, les déchets utilisés. « On peut aussi crier avec des ordures, et c’est ce que je fis en collant et clouant. J’appelais cela Merz, mais c’était ma prière au sortir victorieux de la guerre, car une fois de plus la paix avait triomphé. De toute façon, tout était fichu, et il s’agissait de construire des choses nouvelles à partir des débris. »

Merzzeichnüng 54. Fallende Werte apparaît comme un morceau de nature mis sous un microscope qui pourrait s’étendre à l’infini. Fondé sur une harmonie de bleus et de jaune-beige-rosé, avec des zones de blanc et de noir, de clair et d’obscur, l’espace s’organise en deux grands triangles de part et d’autre d’une diagonale qu’une légère gaze blanche vient unifier à droite, dans la partie basse. Les matériaux utilisés sont des plus variés : aquarelle, gouache, encre, mine graphite, tissu, papiers. Lettres et chiffres sont présents, élégants et décoratifs avec leurs empattements animés de vie.

Tout est accolé avec naturel et liberté. En fait, cette sensation de facilité, marque de fabrique de l’artiste, est le résultat d’un long travail, comme il a pu le dire lui-même : « Liberté ne signifie pas licence effrénée, mais produit d’une rigoureuse discipline artistique […] Un artiste doit avoir le droit, par exemple, de faire un tableau rien qu’en assemblant des papiers buvards, s’il sait former […]

Biographie

Né dans une famille de commerçants aisés à Hanovre, Kurt Schwitters entreprend des études à l’École des Arts appliqués de la ville puis, entre 1909 et 1914, à l’Académie de Dresde où il étudie la peinture. Il réalise des paysages, des natures mortes, des portraits, genres picturaux qu’il pratiquera toute sa vie, le plus souvent pour des raisons financières, parallèlement à ses recherches plastiques.

Incorporé à la déclaration de guerre, mais rapidement déclaré inapte, il est affecté dans une usine métallurgique comme dessinateur technique. Tout en peignant dans une veine cubiste et expressionniste, il écrit ses premiers poèmes. En 1918, il participe à une exposition collective à la galerie Der Sturm avec deux tableaux abstraits.

Installé à Berlin, il réalise dès fin 1918 des assemblages et collages abstraits à partir de matériaux trouvés, cartes de rationnement, morceaux de ficelle ou de journaux, tickets de tram... Son entrée au Club dada lui étant refusée, il donne à ses activités le qualificatif de Merz.

Son poème An Anna Blume (À Anna Fleur) le fait connaître. À partir de 1921, sa poésie se rapproche de la poésie phonétique abstraite. Parallèlement, il écrit de la prose, des pièces de théâtre, des livrets d’opéra, s’engage dans la publication d’une revue, avec Theo Van Doesburg notamment, bien évidemment appelée Merz, qui devient un carrefour d‘échanges et d’idées entre le dadaïsme, de Stijl et le constructivisme. Die Ursonate, son poème le plus célèbre, constitue le dernier numéro de Merz en 1932.

Outre ces activités déjà nombreuses, son ambition est de réaliser une œuvre d’art totale, à la fois peinture, sculpture, théâtre, architecture, qu’il entreprend chez lui à Hanovre, construction qu’il appelle Merzbau, où il accumule toutes sortes d’objets, empruntés ou volés à ses proches. Que ce soit en Norvège où il émigre entre 1937 et 1940 ou, après l’invasion du pays par l’Allemagne, en Angleterre, il recomposera un Merzbau (le dernier avec l’aide du MoMA).

le surrÉalisme, littÉrature et arts plastiqueS

L’articulation littérature et arts plastiques n’a jamais été aussi serrée que pendant l’aventure surréaliste.16 Ses participants font appel dans leurs œuvres au collage et au photomontage dadaïstes pour leur pouvoir de susciter des associations poétiques, étranges, mais ils considèrent peu ou pas la lettre comme un matériau pictural (les exceptions confirmant la règle, Joan Miró ou Man Ray l’utilisent parfois). L’automatisme pictural semble lui aussi s’éloigner du propos. Masson par exemple, avec sa « ligne errante » qui laisse sourdre la pulsion, en délaisse la richesse graphique.

Chez Magritte, le procédé est tout autre. Le mot prend la place de l’image (Querelle des universaux) ou vient la contredire (Ceci n’est pas une pipe). L’arène du combat entre mot et image se tient bien dans la toile.

RenÉ Magritte, reprÉsenter la pensÉe par la peinture

1898, Lessines (Belgique) – 1967, Bruxelles (Belgique)

Des mots choisis au hasard ? Impossible !

René Magritte, Querelle des universaux, 1928

Huile sur toile, 53,5 x 72,5 cm

Une image n’est pas la « chose » et son nom pas davantage. Image et mot sont deux systèmes de notation qui ne se confondent pas avec le réel.

Pour piéger le regard, interroger la perception, Magritte invente de nombreux effets visuels : un rocher qui flotte dans le ciel, un nuage qui pèse sur le sol, un corps qui se métamorphose en pierre et réciproquement, la nuit qui devient lumière et la lumière obscurité… Dans les années 1928-1930, Magritte s’intéresse en particulier aux troubles que crée la confrontation des images et des mots.

Dans Querelle des universaux, quatre formes sombres occupent un espace légèrement en perspective, de la profondeur d’une table, comme pour une nature morte. Sur chacune un mot est écrit ou plutôt peint, comme le souligne Michel Foucault dans son célèbre article Ceci n’est pas une pipe. Des mots choisis au hasard ? Impossible ! La forme sur laquelle le mot feuillage est peint évoque un arrière-plan qui serait un paysage, quelque chose comme une réalité globale, sans détail. Le mot miroir, au premier plan, en ne renvoyant rien, frustre le spectateur et semble lui poser la question de son identité et de sa ressemblance. Quant au mot canon, il le tiraille entre ses différentes occurrences : modèle − règle ou femme-canon −, chant en canon, pièce d’artillerie, petit verre de comptoir … Aucune forme ne peut, comme un mot (simple signifiant), renvoyer à autant de signifiés. La forme qui porte le mot cheval est plus expressive, elle fait preuve d’une certaine élégance, tandis que les lettres du mot cheval descendent comme une crinière sur son échine…

Comme tout objet réel, ces quatre formes ont des ombres. En leur centre, est représentée une étoile qui, elle, n’a pas plus d’ombre que de nom. Bien que peinte, elle fait penser à un papier plié dans la tradition de l’origami japonais. Sa construction géométrique est rigoureuse. S’agit-il du pentagramme de l’absolu connu des penseurs ésotériques, symbole de la lumière pour qui cherche à s’orienter dans le monde spirituel et physique ?

Revenons-en au titre du tableau. La Querelle des universaux renvoie aux philosophies de Platon et d’Aristote qui ont divisé les penseurs du Moyen Age entre les 12e et 14e siècles, querelle qui réapparaît sous une autre forme au 20e siècle avec la philosophie du langage. Les universaux, ce sont les idées générales, telles que les donnait à penser Platon dans son mythe de la caverne, les idées étant la vraie réalité dont dérive l’être des choses dans le monde. Mais rien dans l’expérience ne correspond à ces termes généraux. Pour Aristote, la matière existe, mais seulement « en puissance », virtuellement, attendant que la forme (ou le mot qui est un moule) l’actualise, c’est-à-dire la fasse « être en acte ».

Après Platon et Aristote, les Stoïciens, pour qui les perceptions sensibles sont source de tout notre savoir, diront : je vois le cheval mais non la chevalité […] Ce n’est sans doute pas sans raison que Magritte peint le mot « cheval », il doit connaître ses classiques !

Biographie

René Magritte fréquente de 1916 à 1919 l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles. En 1922, il travaille comme dessinateur dans une usine de papier peint puis dans la publicité. Alors qu’il découvre, en 1925, l’œuvre de Giorgio de Chirico, il abandonne l’abstraction géométrique de ses premiers tableaux. « Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois », écrira-t-il en se souvenant de cette révélation.

Le monde réel devient son seul sujet d’inspiration, non pour le peindre tel qu’il est mais pour le mettre en cause, « le visible étant en lui-même suffisamment riche pour constituer un langage poétique évocateur de mystère ».17 « Il faut, dit-il, que la peinture serve à autre chose qu’à la peinture », c’est-à-dire à représenter la pensée.

Devenant rapidement le chef de file du surréalisme belge, il séjourne à Paris de 1927 à 1930 où il entre dans le cercle d’André Breton et participe à l’Exposition surréaliste de 1928. Sa première grande exposition est organisée cette même année à Bruxelles, à la galerie L'Époque.

Faute de moyens financiers, avec la crise de 1929, Magritte revient s’installer à Bruxelles où il réalise des travaux publicitaires et adhère au Parti communiste belge (jusqu’en 1945). En 1933, il expose au Palais des Beaux-arts de Bruxelles et, en 1936, réalise une première exposition personnelle à New York.

En 1943, vient sa période dite « Renoir », série de tableaux où il utilise la « technique » des impressionnistes, suivie en 1948 par la période dite « vache » − dont le Centre Pompidou possède Le Stropiat, 1948 −, des tableaux et gouaches aux tons criards faits pour dérouter les marchands parisiens et le bon goût français.

Les années 1960 voient sa consécration avec des rétrospectives aux Usa et en Europe.

La lettre et l’abstraction gÉomÉtrique

AUGUSTE HERBIN ET SON ALPHABET PLASTIQUE

Que ce soit Auguste Herbin, adepte de l’abstraction géométrique, ou Horacio Garcia-Rossi, artiste cinétique – l’art cinétique se fixant pour but de renouveler l’abstraction géométrique par la vibration de la couleur et le mouvement −, ces deux artistes travaillent avec la lettre et réalisent des alphabets. Deux expériences néanmoins différentes. L’un associe la lettre à un répertoire de formes dans lequel il puise, l’autre cherche à identifier la signification du mot à sa forme.

Un nouveau souffle

Auguste Herbin, Vendredi 1, 1951

Huile sur toile, 96 x 129 cm

Des formes simples : des carrés, des cercles, des triangles, des rectangles, rigoureuses mais chatoyantes, peintes selon les trois couleurs primaires : le jaune, le bleu, le rouge, avec quelques nuances, auxquelles s’ajoutent le noir et le blanc, ce que Piet Mondrian nomme dans son langage néoplastique des non-couleurs… Chaque forme colorée occupe sa place avec stabilité. Dans cette peinture d’aplats, sans ombres ni reliefs, les non-couleurs sont à la fois formes et fonds, fond noir/formes blanches, fond blanc/formes noires. Tout un programme ! Sur quelle île veut nous conduire le peintre ? Est-ce un territoire codé, un rébus à déchiffrer ? Le spectateur est invité à avoir un regard actif et créatif sur l’œuvre.

Autour de 1942, après des années consacrées à l’art géométrique, un art qui exclut la représentation de l’objet, de la nature et le mouvement − dernier avatar de l’illusion −, un art qui ne doit rien au « geste » de l’artiste, Auguste Herbin retrouve un nouveau souffle avec l’invention d’un alphabet plastique qu’il va utiliser jusqu’à la fin de sa vie. À chaque lettre correspond une couleur, une ou plusieurs formes géométriques simples et une note de musique. Composition sur le nom Herbin est la première œuvre réalisée avec cette méthode. Suivent des séries dont les mots renvoient à un contenu spirituel : Christ, Destin, Éternité …, ou teintés d’ésotérisme : Air et Feu, Stable et Instable…, d’autres encore renvoyant à des fêtes religieuses.18 Vendredi 1 fait partie d’une série peinte entre 1949 et 1951, à partir des noms des jours de la semaine.

Dans son ouvrage publié en 1949, L’Art non-figuratif non-objectif, l’artiste a donné des explications sur les correspondances utilisées. Ici, le V, triangle inversé noir, est peint en opposition avec le blanc des quelques barres évoquant le N (le V, noir, et le N, blanc, peuvent prendre toutes les formes et correspondent à toutes les sonorités) ; les formes rouges, sphériques, incarnent le E (sonorité do) ; la forme bleue, hémisphérique, représente le R (sonorité sol, la) ; le fond jaune orangé symbolise le I (sonorité ré)…

Cette démarche évoque Rimbaud et son sonnet des voyelles. Dans le cadre de ce dossier, on pense surtout à ses résonnances avec la poésie concrète et sonore. Lettre et mot, en perdant leur sens et leur linéarité, ont délesté leur pouvoir d’inhibition pour laisser la place à l’autonomie de la création picturale.

Biographie

Issu d’une famille d’ouvriers tisseurs, Auguste Herbin suit, grâce à une bourse, des études à l’École des Beaux-arts de Lille avant de s’installer à Paris. Suit un parcours quasiment obligé pour tout jeune artiste : l’impressionnisme, le fauvisme puis le cubisme. Voisin de l’atelier de Braque et de Picasso, il crée ses premières toiles cubistes en 1913.

À partir de 1917, il se dirige vers un art abstrait et géométrique et découvre les écrits de Theo Van Doesburg. Il réalise alors une série d’« objets monumentaux », des tableaux-totems au format découpé, des sculptures. En 1922, anéanti par la critique, il pratique un retour à la figuration avec des scènes de genre, des natures mortes, des paysages et se retire à Cateau-Cambrésis. Mais quelques années plus tard, sa recherche de spiritualité l’engage définitivement dans l’abstraction. Il rejoint, en 1931, l’association Abstraction-Création fondée par Georges Vantongerloo et Theo Van Doesburg, et s’intéresse aux théories théosophiques de Rudolf Steiner. Il recherche un art universel, concret, composé de formes géométriques simples et de couleurs pures. Dans cette optique, il conçoit son alphabet plastique en 1942.

À partir de 1946, c’est en aîné qu’il retrouve les jeunes créateurs qui se rassemblent autour de Denise René (Vasarely, Dewasne, Jacobsen…) pour débattre des problèmes liés à l’art et à sa destination. Dans son ouvrage L’Art non-figuratif, non-objectif, publié en 1949, exposant sa philosophie de l’art, il écrit notamment : « Lorsque la sève ne monte plus, le bleu est absent, il reste le jaune, c’est l’automne. Quand, dans l’obscur, la vie sort de la graine, c’est par le blanc qu’elle se manifeste, pôle opposé au noir. »

Son aventure humaine est aussi celle d’un homme engagé. Communiste, il refuse néanmoins d’adopter le style imposé par le Parti, le réalisme socialiste. Soucieux de partager et de transmettre, il ouvre en 1958 un centre de recherches pour les artistes. Entre 1955 et 1972, sa renommée s’étend et ses œuvres sont notamment exposées à la documenta de Cassel.

Consulter le site du Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, présentation des collections Herbin.

Horacio Garcia-Rossi, le mouvement de la lettre

1929, Buenos-Aires (Argentine)

Identifier la signification du mot à sa forme

Horacio Garcia-Rossi, Mouvement, 1964-1965

Bois, aluminium, plexiglass, moteur, ampoules électriques

150 x 150 x 60 cm

Artiste cinétique et co-fondateur du GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) en 1961, dans le cadre de ses expérimentations sur le mouvement réel, la lumière et l’instabilité de la forme, Horacio Garcia-Rossi s’intéresse à partir de 1964 à la lettre et aux mots. Sa première expérience consiste à enfermer le mot MOUVEMENT dans une boîte à lumière instable, un dispositif utilisé par la plupart des artistes cinétiques, mais auquel il donne, ici, une nouvelle dimension.

« Dans une première approche, explique-t-il, pour identifier le mot à sa forme et à sa signification de langage, au moyen de l’action visuelle, j’ai créé en 1964 une œuvre à lumière instable, intitulée « MOUVEMENT ». Cette œuvre est constituée par la projection sur un écran lumineux du mot « MOUVEMENT » répété dix fois. Les lettres composant le mot « MOUVEMENT » bougent, se superposent entre elles, créant des ambiguïtés en mouvement continuel instable. »

Le mot s’émiette, revient, est mis en abîme par son propre signifié : le mouvement. À le regarder bouger sur l’écran, le spectateur pourrait se croire face à une de ces vidéos pionnières des années 1960, avec un sujet sans histoire mais pas silencieux pour autant, tant la technologie de ces années-là s’accompagne d’un chuintement bien particulier. Moteur et ampoules électriques font vibrer le mot sous le couvercle en plexiglas de la boîte.

Quelques années plus tard, Garcia-Rossi reprend cette recherche dans des œuvres bidimensionnelles cette fois avec, pour base, des termes plastiques tels que carré, cercle, triangle, reflet, couleur, ligne, volume, espace, lumière, ou le nom d’un artiste − œuvres qu’il appelle « portraits » : Portrait du nom de Mondrian à travers son œuvre, Portrait du nom de Malevitch à travers son œuvre, etc. −, de sa fille ou de sa femme, allant même jusqu'à faire un autoportrait de son propre nom.

« Cette recherche, précise-t-il, est axée plus particulièrement sur [l’]aspect visuel, donc la recherche plastique prédomine, mais, en même temps, mon intention est que le portrait du nom soit le plus possible une approche du personnage tel qu’il ressort des données psychologiques considérées. » (1974, voir le site de l’artiste).

Biographie

En 1959, Horacio Garcia-Rossi arrive en France où il retrouve Julio Le Parc et Francisco Sobrino rencontrés au cours de ses études aux Beaux-arts de Buenos Aires ; il expose à la première Biennale de Paris au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Ses recherches portent alors sur la multiplication de la forme en deux dimensions et le mouvement virtuel, la vibration et la juxtaposition des couleurs. En 1960, il fonde, avec Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein et Jean-Pierre Yvaral, le Centre de Recherche d’Art Visuel qui devient l’année suivante le Groupe de Recherche d’Art Visuel (le GRAV).

Ces jeunes artistes ont pour but de Transformer l’actuelle situation de l’art plastique. Ils veulent substituer au culte de l’art et de l’artiste, « la conception et la réalisation de l’œuvre » comme « simple activité de l’homme ». À « la forme stable et reconnaissable », idéalisante − naturaliste ou géométrique −, ils opposent « l’instabilité » qui introduit « le temps de la perception, le temps d’appréciation » d’« une œuvre non définitive mais pourtant exacte, précise et voulue ».19 Pendant plusieurs années, c’est ensemble et de façon anonyme qu’ils exposent – certains s’autorisant néanmoins des expositions plus personnelles − ou mènent des actions comme cette journée d’avril 1966 où ils « descendent » leurs œuvres dans la rue pour « dépasser les rapports traditionnels de l’œuvre d’art et du public ».

À partir de 1962, Garcia-Rossi s’investit dans des recherches sur le mouvement réel avec des boîtes de lumière et dans des œuvres qui prévoient l’intervention du spectateur. La notion d’instabilité devient essentielle. Suivent des Reliefs et des Structures à lumière instable où il introduit des couleurs changeantes, des Motifs de différentes formes et couleurs manipulables par le spectateur. Puis commence son travail sur la lettre, les mots et les nombres, suivi par la réalisation d’un « alphabet ambigu » (1969).

Avec la dissolution du GRAV (1968), les années 1970 voient le retour à des problèmes plastiques en deux dimensions, à des questions liées au langage, à un approfondissement de la couleur et de ses possibilités.

Les expérimentations sur la couleur comme lumière sont ses préoccupations essentielles à partir des années 1980 à travers des séries liées à des formes géométriques simples, le cercle ou le carré : couleur lumière (1978/1998), couleur lumière enragée (1999/2002), couleur lumière transparente, lumière en cage, couleur gris lumière transparente (2003/2005), couleur lumière électrique, couleur noir lumière, couleur lumière cinéma, couleur lumière portraits de noms.

Consulter le site officiel d’Horacio Garcia-Rossi.

Le lettrisme, la 3e voie aprÈs le figuratif et l’abstrait

« Un mouvement analogue au classicisme ou au romantisme »

À la fois connu et méconnu, le lettrisme s’est fait d’abord connaître par de retentissants scandales lors de récitals de poésie alphabétique au Vieux Colombier ou dans les caves de Saint-Germain-des-Près. Né à Paris en 1945, à l’initiative d’Isidore Isou, le mouvement lettriste est toujours actif aujourd’hui.

Le lettrisme, écrit Roland Sabatier, historien du mouvement et lettriste notoire, est « un mouvement de création analogue au classicisme ou au romantisme qui s’affirme capable de transformer […] l’ensemble des disciplines esthétiques de son temps, depuis la poésie jusqu’au théâtre, en passant par la peinture, le cinéma et le roman avant de rénover les autres domaines de la culture : la philosophie, depuis l’éthique jusqu’a la métaphysique en passant par l’esthétique, la science, depuis la chimie et la physique jusqu’aux mathématiques, en passant par l’économie politique ainsi que la théologie et la technologie ».20

Au sein de cet ensemble de disciplines, la poésie, fondée sur la lettre alphabétique sonore à laquelle le lettrisme doit son nom, n’a donc été que la première des disciplines abordées par ces créateurs, suivie par des manifestations de peinture. La lettre n’étant pas présente dans la plupart des autres domaines, Isidore Isou proposa de substituer au terme de lettrisme celui d’hyper-créatisme ou d’hyper-novatisme, théorisant la création comme seul fondement de l’évolution du monde et du progrès dans le savoir, comme facteur de « dévoilement permanent ». Mais le terme est resté du fait même des artistes.

Parmi ses représentants, les apports de Gabriel Pomerand, Maurice Lemaître ou François Dufrêne ont été déterminants, tant pour leur participation aux manifestations et publications lettristes (voir notamment le chapitre les Affichistes), que pour leur contribution à une des notions clés du lettrisme : l’hypergraphie (voir définition ci-dessous).

Pour en savoir plus sur le mouvement, consulter le site officiel du Lettrisme.

Isidore Isou (Jean goldstein, dit), un surdouÉ pluridisciplinaire

1925, Botosani (Royaume de Roumanie) – 2007, Paris (France)

Isidore isou, Signes fauves, 1961

Huile sur toile, 46 x 38 cm

La peinture lettriste, à l’image de ces Signes fauves, est un « un art basé sur l’organisation de l’ensemble des signes de la communication visuelle, à savoir : les signes alphabétiques, lexiques et idéographiques, acquis ou possibles, existants ou inventés » (cf. l’ouvrage de Roland Sabatier), appelé par ses pratiquants hypergraphie, la lettre et le signe graphique étant conçus comme les seuls éléments permettant d’échapper au figuratif et à l’art abstrait. Dans ces Signes fauves, il s’agit de dessins idéographiques, de signes proches de graffiti ou de glyphes égyptiens. Du point de vue de la composition, Isou utilise le procédé du damier et du clair-obscur, souvent utilisé par les créateurs d’abécédaires.

Biographie

Enfant surdoué, Isidore Isou s’intéresse très tôt aux grands auteurs de la littérature et de la philosophie. En 1942, à seize ans, il rédige le Manifeste de la poésie lettriste. Fuyant les désastres de la Seconde Guerre mondiale, il arrive à Paris en août 1945 après un voyage de plusieurs semaines à travers l’Europe pour faire connaître la poésie lettriste et ses idées. Il rencontre rapidement des personnalités du monde intellectuel telles qu’André Gide, Tristan Tzara ou André Breton. Formant avec Gabriel Pomerand le premier noyau lettriste, ils organisent ensemble, en janvier 1946, la première manifestation lettriste ou il lit ses poèmes alphabétiques.