Modernités plurielles

Une nouvelle histoire de l'art moderne de 1905 à 1975

Les Réalismes

Du 23 octobre 2013 au 26 janvier 2015, niveau 5

Mario Sironi, Due Figure, 1926 – 1927

Titre attribué : L’homme et son visage

Huile sur toile, 110 x 90 cm

- Élargir le débat

- L’Anthropophagie

- L’indigénisme

- Le style art déco

- Le surréalisme international

- Le réalisme magique

- Asie(s) moderne(s)

- Le réalisme social

- L’anti-fascisme

- Conclusion

- Ressources

Élargir le débat

Modernités plurielles, exposition-manifeste, est le premier aboutissement d’un programme créé en 2007, Recherche et mondialisation, dirigé par Catherine Grenier, commissaire du nouvel accrochage des collections du Musée. Avec plus de 1 000 œuvres (arts plastiques, photographie, cinéma, architecture, design…) de 400 artistes issus de 47 pays, Modernités plurielles convie à une histoire revisitée de l’art de 1905 à 1970.

Plusieurs axes de réflexion traversent cette présentation : l’histoire de l’art ne se limite pas aux seules innovations des avant-gardes ; elle ne se limite pas non plus à l’art occidental ni à une vision internationale qui gomme ses particularismes ; depuis le début du 20e siècle, modernité et recherche d’identité, universalité et culture vernaculaire se sont nourries les unes des autres. En remettant en perspective œuvres et acquis historiques avec des créations provenant de continents oubliés, Modernités plurielles propose de substituer « à l’histoire des influences une cartographie des connexions, des transferts, mais aussi de résistances » (Catherine Grenier)1. Une large documentation, composée de revues d’art du monde entier, accompagne les œuvres et rend tangible cette nouvelle histoire.

Dans ce panorama mondial, Modernités plurielles consacre une section importante aux réalismes des années 1920-1940, une esthétique mésestimée, jugée réactionnaire tant d’un point de vue artistique que politique. Une esthétique que l’histoire de l’art contient entre un « rappel à l’ordre » succédant à la Première Guerre mondiale et les réalismes des régimes soviétiques et nazis. En 1981, l’exposition Les Réalismes. Entre révolution et réaction. 1919-1939, organisée au Centre Pompidou, avait ouvert le débat pour distinguer les orientations idéologiques des artistes réalistes de l’après Première Guerre.2 Il manquait alors de l’élargir à l’histoire mondiale. Nourri de trois nouvelles décennies de recherche, d’une collection désormais ouverte sur le monde, l’accrochage Modernités plurielles se donne les moyens de le redéployer.

À travers le thème des « réalismes » choisi pour ce dossier consacré à l’accrochage Modernités plurielles, de nombreuses questions affleurent concernant les rapports entre art et histoire, entre modernes et traditionalistes, l’engagement de l’artiste et sa liberté d’expression, la place de l’observateur dans l’interprétation, ou encore la différence entre figuration et réalisme. Ce dossier invite le spectateur à regarder les œuvres.3

L’Anthropophagie

Salle 17

C’est avec les mouvements d’Amérique latine, l’Anthropophagie et l’Indigénisme que commence ce parcours consacré aux réalismes pluriels, deux mouvements qui se forment à l’école des modernes à Paris et à la recherche d’un art national. Deux mouvements issus de pays dont l’histoire et la géographie repoussent toute idée d’un recours au réalisme comme « un rappel à l’ordre », une quête de valeurs après la Première Guerre mondiale. Une introduction donc, en forme de preuves, pour dénouer les fausses certitudes.

Pour la jeune nation brésilienne, ses intellectuels et ses artistes, Paris est, jusqu’au début des années 20, le modèle incontesté du progrès.4 Cette relation change profondément dans les années qui suivent. Le Manifeste anthropophage est l’aboutissement du mouvement alors impulsé au Brésil par des poètes et des peintres. Ces artistes, tout en participant à la modernité, aspirent à une « résurrection du primitif, libéré des tabous occidentaux » et de la culture coloniale.

Leurs œuvres sont traversées de références européennes – expressionniste, cubiste, dadaïste – avant d’accéder à une esthétique réaliste. L’accrochage montre des peintures d’Emilio Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral, Candido Portinari et Lasar Segall.

Le Manifeste anthropophage

Tupi or not tupi, that is the question

Oswald de Andrade, Manifeste anthropophage,

Revista de antropofagia, année 1, n° 1, mai 1928, p. 7

Poète, romancier, essayiste, Oswald de Andrade est l’un des fondateurs du modernisme brésilien. La Semaine d’art moderne qu’il organise à São Paulo en 1922, un festival littéraire, artistique et musical, fait date dans cette recherche d’une synthèse entre modernité et identité. C’est sa fréquentation des avant-gardes parisiennes, lesquelles doutent alors d’elles-mêmes, qui le conduit à vouloir inverser les rapports entre Europe et Nouveau monde. En 1924, il publie le Manifeste de la poésie Pau Brasil puis, en 1928, le Manifeste anthropophage, dans lequel on lit, dès les premières lignes, « Tupi or not tupi, that is the question ».

« Anthropophagie. Absorption de l’ennemi sacré. Pour le transformer en totem. L’humaine aventure. La finalité terrienne. Toutefois seules les pures élites ont réussi à réaliser l’anthropophagie charnelle qui porte en soi le plus haut sens de la vie et échappe à tous les maux identifiés par Freud, les maux catéchistes. » (Oswald de Andrade, Manifeste de l’Anthropophagie, 1928). L’ennemi sacré à absorber est l’avant-garde européenne pour la mettre au service de la construction d’un art régional.

Tarsila do Amaral, l’Art et le Brésil

1886, Capivari (Brésil) − 1973, São Paulo (Brésil)

Tarsila do Amaral, A Cuca, 1924

Huile sur toile, 60 x 72,5 cm

En 1923, Mario de Andrade, frère d’Oswald, lui aussi poète et fondateur du mouvement Anthropophagie, écrit à Tarsila do Amaral :

« Tarsila, Tarsila, reviens en toi-même

Abandonne Gris et Lhote

Abandonne Paris

Tarsila! Tarsila! Reviens vers la forêt vierge.

C’est ce que demande le monde, l’art, le Brésil et toi aussi. »5

Tarsila reviendra en effet, malgré sa profonde intégration aux avant-gardes parisiennes. Réalisée en 1924, alors que s’élabore le mouvement anthropophage, cette peinture, aux dimensions pourtant modestes, témoigne des divers enseignements que l’artiste reçoit à Paris et qu’on peut s’essayer à reconnaître : ceux du Douanier Rousseau pour son graphisme végétal, du cubisme et du style art déco pour l’étagement par plan des motifs et ses formes schématisées et arrondies, du surréalisme pour son atmosphère onirique.

Peinte sans doute après le voyage de Tarsila au Brésil en compagnie de son ami Blaise Cendrars6 – elle illustre la même année son recueil de poèmes Feuilles de route –, l’œuvre étonne par l’intensité de ses couleurs et l’étrangeté de ses personnages. Son titre, A Cuca, « le croquemitaine », fait référence à une créature fantastique, mi-caïman, mi-femme, issue des contes pour enfants brésiliens. Le motif du « croquemitaine » évoque déjà celui de l’absorption et de l’anthropophage.

Comment peut-on, ici, parler de réalisme ? Au sens où cette œuvre répond à un programme. Elle porte, dans un style figuratif, lisible et compréhensible par les Brésiliens, le langage de la modernité et de la culture ancestrale.

Tarsila do Amaral a trente ans quand elle décide de devenir peintre. Elle connaît bien l’Europe grâce aux nombreux voyages effectués, dès son adolescence, avec sa famille. Après un enseignement académique à São Paulo, elle décide de s’installer à Paris où elle suit les cours de l’Académie Julian. Compagne d’Oswald de Andrade, à partir de 1923, elle devient l’une des personnalités motrices du modernisme brésilien. En 1924, elle complète son apprentissage pictural avec Léger, Gleizes et Lhote, représentant, chacun à leur manière, d’une synthèse entre cubisme et réalisme.

Introduite dans les milieux d’avant-garde, Tarsila est, entre autres, l’amie de Constantin Brancusi et de Blaise Cendrars avec qui, en 1924, elle découvre la culture populaire du nord du Brésil dont les couleurs vont parcourir les œuvres de sa première période picturale. À partir des années 1930 − elle participe au Salon révolutionnaire organisé à Rio en 1931 et expose au Musée d’art occidental à Moscou −, elle se tourne vers des thématiques sociales en lien avec l’évolution politique du Brésil. Pour revenir, en 1939, à sa veine populaire, associant culture brésilienne et internationale.

Vincente Monteiro, modernité et légendes amazoniennes

1899, Recife (Brésil) − 1970, Recife (Brésil)

Vincente Monteiro, A Caçada (La chasse), 1923

Huile sur toile, 202 x 259,2 cm

Dès le début des années 1920, Monteiro représente, dans ses peintures, des mythes et des scènes indigènes. « Une bataille entre les indiens robots et un animal fabuleux d’inspiration marajoara », telle est l’explication qu’il donne de celle-ci. L’œuvre recourt à une figuration géométrique et ornementale qui rappelle celle de la céramique des Indiens marajoara, le plus ancien art de la céramique du Brésil, tandis que les minuscules faces des indiens robots évoquent la représentation de masques.

Côté modernité, la tension musculaire des silhouettes et leurs motifs d’engrenages sont inspirés par l’esthétique machiniste de Fernand Léger. Ses dimensions monumentales (202 x 259,2) pourraient aussi faire référence à l’Esprit nouveau – le dépassement du tableau par la peinture murale proposé par Le Corbusier et Amédée Ozenfant et auquel répond Léger par ses grandes compositions cubo-réalistes7 –, à moins qu’elles ne renvoient aux fresques mexicaines.

La palette, de couleur réduite, camaïeu d’ocres et de bruns − palette cubiste ou couleurs d’or et de terre ? −, contribue à accentuer le mystère tellurique de la scène, son affrontement de forces.

Peintre, sculpteur, dessinateur, poète, autre grande personnalité pluridisciplinaire du mouvement moderniste au Brésil, Vincente Monteiro a voyagé, lui aussi, en Europe, dès sa jeunesse. Il fréquente les écoles parisiennes, l’Académie Julian et la Grande Chaumière, fait la connaissance des artistes en vogue, Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Georges Braque, Joan Miró, Albert Gleizes... De retour au Brésil pendant la guerre, il s’intéresse à l’art marajoara (de l'île de Marajo) et bien qu’à Paris, en 1922, il participe avec plusieurs œuvres à la Semaine d’art moderne de São Paulo. Également passionné de danse, il s’inspire des légendes et croyances d’Amazonie pour la réalisation d’un ballet, Légendes indiennes de l’Amazonie (1923).

Ses longs séjours parisiens et son amitié avec les artistes modernes français font de lui un passeur pour la diffusion au Brésil des idées avant-gardistes européennes. À partir des années 40, il partage son activité entre poésie et enseignement dans les écoles d’art, au Brésil. Il reçoit le prix Guillaume Apollinaire en 1960.

L’indigénisme

Salle 18

« Pérouanisons le Pérou »

Mariategui, Mundial, Lima, 1925

« Colombianiser la Colombie »

Jaime Barrera Parra, El Tiempo, Bogotá, 1930

« Brésilianiser le Brésil, à nos risques »

Revue Verde, São Paulo

Outre le Brésil, diverses scènes artistiques d’Amérique latine se caractérisent dans les années 1920 par la volonté d’associer à l’aventure moderne la description de la vie populaire, en particulier celle des populations indigènes. Ces revendications font écho au mouvement politique indigéniste qui se développe depuis les années 1910, dans le sillage de la révolution mexicaine.

L’engagement en faveur de la culture amérindienne, la représentation d’une nature sauvage et la référence à l’art précolombien sont revendiqués par des artistes tels qu’Oswaldo Guyasamin en Équateur, Alfredo Gramajo Gutiérrez en Argentine, Carlos Mérida au Guatemala, Julia Codesido au Pérou. L’Uruguayen Pedro Figari s’attache, quant à lui, à témoigner des traditions indigènes et en particulier de la culture noire.

Pedro Figari, un chroniqueur des traditions indigènes

1861, Montevideo (Uruguay) − 1938, Montevideo (Uruguay)

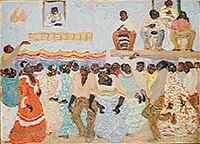

Pedro Figari, Danse nègre / Candome, n.d.

Huile sur carton, 50 x 69,5 cm

Tandis que la guerre civile mexicaine (1914 à 1916), qui succède à la révolution8, déchaîne ses cortèges de violence, Pedro Figari, à la même époque, parcourt la campagne uruguayenne pour dessiner et peindre la vie quotidienne.9 Travaillant tel un chroniqueur, il conçoit l’art comme « un [simple] moyen dont l’homme use et qu’il peut utiliser à toute fin ». Une modestie qui lui permet de tout peindre : le bordel, le cirque, la corrida, la fête populaire, le bal de salon, la sortie de messe…. À mi-chemin entre le naïf et le cultivé, il peint tout cela dans des agglomérats de matière, avec une liberté telle, que sa gestualité évoque celle des tachistes des années cinquante.

Pedro Figari explique, en 1928, au romancier Alejo Carpentier : « Dans mes tableaux je n’ai pas voulu résoudre tel ou tel problème de métier. J’ai seulement voulu fixer sur la toile une série d’aspects anciens ou actuels de la vie sud-américaine pour qu’ils servent de documents au grand peintre qui viendra après-moi. »10 Dans cette Danse nègre, des musiciens jouent, tandis que des gauchos, des cowboys de la pampa, évoluent autour d’eux. Il s’agit d’une scène pittoresque de la vie rurale de la région de La Plata, sa région natale.

Avocat, journaliste, homme politique et peintre uruguayen, penseur polémiste de la Generación Novecientos, un groupe d’intellectuels qui développe une pensée critique à l’égard des effets de la modernité en Amérique latine, Pedro Figari a soixante ans quand il se consacre entièrement à sa peinture, en 1921. Il vit à Paris entre 1925 et 1934, période la plus prolifique de sa vie de peintre, de poète et de conteur.

Ses tableaux abordent les sujets sociaux propres à son époque. Admirateur de Bonnard, de Vuillard, il continue cependant à privilégier, par l’imagination et la mémoire, les traditions populaires et surtout celles de la culture noire.

Le style Art déco

Salles 20 & 21

L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui se tient à Paris en 1925 scelle l’appellation « art déco ». Peu pris en compte par l’histoire de l’art, voire méprisé, ce style, tant dans ses dimensions architecturale, décorative que picturale, est pourtant l’un de ceux qui pénètre le plus largement dans différents pays du monde, en Amérique latine, en Asie ou au Moyen-Orient.

Prenant la relève de l’art nouveau, ce « modernisme réaliste », sorte de cubo-réalisme aux accents fantastiques, né dans l’effervescence de la liberté retrouvée, est particulièrement bien représenté par des femmes comme Marie Laurencin, Maria Blanchard ou Tamara de Lempicka. Des sculpteurs cubistes, Jacques Lipchitz ou Henri Laurens, peuvent être rapprochés de ce style. De nombreux artistes étrangers à Paris en sont marqués, le diffusant à leur retour dans leur pays d’origine, tel le sculpteur égyptien Mahmoud Mokhtar ou le Yougoslave Ivan Mestrovic.

Tamara de Lempicka, icône des « années folles »

1898, Varsovie (Pologne) − 1980, Cuernavaca (Mexique)

Tamara de Lempicka, Arums, 1935

Titre attribué : Nature morte aux arums et au miroir

Huile sur toile, 65,8 x 49,2 cm

Le terme « art déco » ne s’applique pas, au contraire de toute prévision, aux œuvres abstraites et avant-gardistes de Sonia Delaunay ou de Sophie Taeuber-Arp, toutes deux, pourtant, contributrices à l’Exposition internationale de 1925.

Tamara de Lempicka est l’icône d’une autre modernité, celle des « années folles ». Marquée par le cubisme, elle s’inspire aussi « des langages novateurs du 20e siècle, la photographie, le graphisme, le cinéma et la mode ».11 Témoin d’une société dont les mœurs se libèrent, elle « diffuse une image de la femme faite d’élégance sophistiquée et moderne », une femme émancipée dont la figure de la garçonne est immortalisée par ses œuvres.

Avec ces Arums, il ne s’agit pas d’un portrait féminin mais de simples fleurs d’église aux senteurs subtiles. Entre 1931 et 1957, l’artiste consacre une quinzaine d’œuvres à ce sujet. C’est dire son intérêt pour ces calices dont les pistils, ici, s’exhalent en formes phalliques. Quant au miroir, attribut généralement féminin, il représente son organe du plaisir, signifié par la petite et la grande lèvre entourées de leur toison bouclée. Poussant la métaphore érotique à son point oméga, se reflètent, dans le miroir, les tiges vertes et humides qui baignent dans le vase.

Plus prosaïquement, marquée par le cubisme assagi d'André Lhote, Lempicka trouve dans les circonvolutions de ces fleurs un objet adapté à ses recherches formelles sur la ligne et le volume. Le fond, originellement noir, peut avoir été repeint tardivement en mauve tendre. Le cerne noir qui enserre les pétales leur confère d’autant plus de profondeur et de sensualité.

Mieux que toute autre, cette fleur représente le mélange de sainteté et de luxure qu'évoque la figure de l'artiste.

Née en 1898 à Varsovie, en Pologne, alors rattachée à l’Empire russe, son enfance se passe dans un milieu aisé et cultivé entre Saint-Pétersbourg, Varsovie et Lausanne. Elle épouse en 1916 un jeune avocat polonais, Tadeusz Lempicki – nom qu’elle conservera (au féminin, Lempicka) malgré un second mariage avec le baron Raoul Kuffner. La Révolution d’Octobre l’amène à fuir jusqu’à Paris où elle décide, encouragée par sa sœur architecte, de devenir peintre. Elle suit les cours de l’académie Ranson et de la Grande Chaumière où enseigne André Lhote. Son style combine une forme de néo-cubisme, un certain maniérisme, un « réalisme froid et idéalisé », mais aussi un goût pour l’objectivité photographique.

Dessinatrice, notamment de chapeaux, pour les revues Illustration des modes et Fémina avant de commencer sa carrière d’artiste, la mode prendra une place importante dans sa peinture, habillant ses modèles des créations des couturiers de l’époque. C’est dans son appartement dessiné par Mallet-Stevens qu’elle reçoit le tout Paris mondain, littéraire et artistique, et se fait une réputation de peintres de portraits – notamment de « garçonnes ». Dans les années 30, parallèlement à un monde d’élégance, elle peint une série de peintures montrant des mendiants, des vierges ou des mystiques.

Fuyant les menaces, elle s'installe en 1939 aux États-Unis, où elle expose à New York et à San Francisco, mais sans réel succès. Après la guerre, son œuvre tombe dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte dans les années 1970, en même temps que celle de l’art déco.

Mahmoud Mokhtar, père de la sculpture moderne en Égypte

1891, Mehallah El-Koubra (Égypte) − 1934, Le Caire (Égypte)

Mahmoud Mokhtar, Arous el-Nil (La Fiancée du Nil), vers 1929

Pierre, 150 x 6 x 24 cm

Réalisée en pierre et montée sur un socle gravé qui fait écho aux arts de l’Égypte antique, La Fiancée du Nil représente une femme nue aux traits délicats. La grâce de son physique est soulignée par une parure de bijoux et une coiffure orientale.

Sa position, à genoux, dénote une forme d’humilité ainsi qu’une sorte de sagesse traditionnelle symbolisant l’attente apaisée d’une jeune femme nubile. À moins qu’elle ne traduise l’acceptation d’un destin qui l’honore. La sculpture pourrait, en effet, faire référence à un rituel de l’Égypte antique, la célébration annuelle des crues du Nil par le sacrifice d’une jeune fille, appelée alors « Fiancée du Nil ». Une célébration qui, sous une forme beaucoup moins cruelle − la jeune fille fut vite remplacée par des poupées de chiffons − se perpétue jusque dans les années 1960, époque de la création du barrage d’Assouan.

Lignes sinueuses, masses légères, sens de l’ornementation, l’œuvre se rattache au style art déco mais montre aussi une certaine hardiesse dans le traitement des membres repliés de la fiancée, trait effilé séparant la cuisse de la jambe qui évoque, bien avant l’heure, les Tagli (entailles) de Lucio Fontana.

C’est à l’occasion d’une exposition au Jeu de Paume, en 1930, que l’État français acquiert cette sculpture.

Sculpteur égyptien, Mahmoud Mokhtar a eu une grande influence sur les artistes et le développement de l’art moderne en Égypte. Malgré un décès précoce, sa carrière fulgurante a fait de lui l’un des pères de la sculpture égyptienne d’aujourd’hui.

Après un apprentissage à l’École des Beaux-arts du Caire, il vient en France grâce à une bourse, en 1912, afin de compléter sa formation. Entre ses nombreux voyages entre l’Europe et l’Égypte, il expose régulièrement à Paris où, pendant deux ans, il dirige le musée Grévin.

Attaché à l’indépendance et à la renaissance de l’Égypte, ses œuvres ont pour thèmes des paysans, des paysannes, le leader de la nation ou le chef de village. Son œuvre la plus connue, Renaissance de l’Egypte, réalisée en 1928, une statue de granit rose de 7m de haut, représente une paysanne égyptienne levant son voile de la main gauche, posant la droite sur la tête du Sphinx.12 Cette œuvre est actuellement située sur la place Al Gamaa, près de la grande Université du Caire.13

Le Surréalisme international

Salle 22

Certains s’insurgeront de voir le surréalisme rapporté à une forme du retour au réalisme, convaincus de sa puissance subversive. Joan Miró, Jean Arp, Alberto Giacometti ou André Masson, ne sont-ils pas proches du vocabulaire moderniste : l’abstraction ? Pour Catherine Grenier, commissaire de l’accrochage, le surréalisme n’en est pas dissocié. « Si André Breton, écrit-elle, inscrit le mouvement dans la continuité de Dada et réfute la référence à l’art classique, les artistes qui l’entourent développent un style figuratif et certains d’entre eux, comme de Chirico, Magritte, Ernst ou Dali, ne partagent pas le refus du réalisme et de la tradition picturale professée par le théoricien. […] ». En effet, précise-t-elle encore, « Les surréalistes ne se différencient pas des réalistes par leur esthétique, mais par la référence à une réalité d’un ordre différent, celle du rêve et du fantasme, qu’illustrait déjà la peinture métaphysique de de Chirico. »14

L’activité incessante de Breton, les nombreuses revues et les expositions, l’exil des artistes surréalistes pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que la longévité du mouvement lui assurent une diffusion, que ce soit en Europe centrale, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord ou du Sud, au Japon… Un mouvement auquel des femmes contribuent : Dorothea Tanning, Dora Maar, Marie Toyen, Frida Kahlo…

René Magritte, le réalisme : piéger le regard

1898, Lessines (Belgique) − 1967, Bruxelles (Belgique)

René Magritte, Le modèle rouge, 1935

Huile sur toile marouflée sur carton, 56 x 46 cm

Rien de plus réaliste, en effet, que ces pieds gonflés par la fatigue où les veines affleurent compressées sous la peau. Mais aussi le cuir souple des bottines, le bois veiné de la palissade en fond, le sol de terre caillouteux. Cependant, ce réalisme-là est fait pour piéger le regard, déstabiliser notre connaissance du réel, mettre au jour des associations incongrues.

Cette assimilation du pied et de la chaussure aurait été suggérée à Magritte par Max Ernst qui lui aurait décrit l’enseigne d’un cordonnier tourangeau. Magritte pousse la solution des chaussures en peau de pied jusqu’à la greffe du vivant sur l’objet. Les veines du pied se prolongent et annexent les chaussures, les lacets qui ressemblent à de petits vaisseaux mais aussi, par homonymie du mot, le bois de la palissade. Car chez Magritte, le mot est un double perfide de l’image et de la représentation.

Magritte a réalisé sept variantes de ce sujet, entre 1935 et 1964, qui rappelle les souliers peints par Van Gogh, œuvre d’un grand réalisme émotionnel sur la condition humaine. Celle-ci, la deuxième, a été présentée en 1936 à la première exposition personnelle du peintre à New York, à la Julien Levy Gallery. Choisi par André Breton, sur les conseils de Marcel Duchamp, comme couverture de la nouvelle édition du Surréalisme et la peinture publiée à New York en 1945, Le Modèle rouge, parfait exemple de l’image double surréaliste, devient rapidement l’un des tableaux les plus célèbres du mouvement surréaliste.

Alors qu’il découvre, en 1925, l’œuvre de Giorgio de Chirico, René Magritte abandonne l’abstraction géométrique de ses premiers tableaux. « Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois », affirme-t-il, en se souvenant de cette révélation. Le monde réel devient son seul sujet d’inspiration, non pour le peindre tel qu’il est mais pour le mettre en cause, « le visible étant en lui-même suffisamment riche pour constituer un langage poétique évocateur de mystère ».15

Devenu le chef de file du surréalisme belge, il séjourne à Paris de 1927 à 1930 où il entre dans le cercle d’André Breton et participe à l’Exposition surréaliste de 1928. Avec la crise de 1929, il revient s’installer à Bruxelles où il réalise des travaux publicitaires et adhère au Parti communiste belge (jusqu’en 1945). En 1943, c’est sa période dite « Renoir », série de tableaux où il utilise la « technique » des impressionnistes, en 1948 celle dite « vache ». Les années 1960 voient sa consécration avec des rétrospectives aux Usa et en Europe.

Pour en savoir plus sur René Magritte, consulter les dossiers :

De la lettre à l’image

L’art surréaliste dans les collections du Musée

Diego Rivera, entre révolution et liberté artistique

1886, Guanajuato (Mexique) − 1957, Mexico (Mexique)

Diego Rivera, Les vases communicants, 1938

Gouache sur papier marouflé sur toile, 93 x 121 cm

Cette gouache est un projet d’affiche réalisé pour annoncer des conférences données par André Breton au Mexique en 1938. Pour le fondateur du surréalisme, ce voyage est surtout l’occasion d’entrevues avec Léon Trotski, un adversaire acharné du stalinisme qui a trouvé asile chez Diego Rivera et sa femme, Frida Kahlo. La rencontre entre le peintre muraliste mexicain, Trotski et Breton aboutit au projet de création de la FIARI, Fédération internationale pour un art révolutionnaire indépendant. Le manifeste de cette fédération, publié en 1938, fait figure de plaidoyer pour la liberté artistique. L’affiche de Rivera s’y trouve placée en exergue.

Avec cette image, Rivera se réfère au texte de Breton, Les Vases communicants (1932), qui est une analyse des rapports entre le rêve et l’état de veille, ainsi qu’une première tentative de définition de l’artiste surréaliste. L’image est synthétique : constituée de racines noueuses, déliées comme des méandres cervicaux, une tête-paysage évoque le laboratoire intérieur, celui des vases communicants qui relient pulsion subjective, enracinement primitif et action consciente.

Malgré leur intérêt pour le surréalisme, les Latino-américains exprimeront leur distance par rapport à Breton et au mouvement, jugé trop « intellectuel », des Français. Ils préféreront la notion de « réalisme magique », plus proche de leur ressenti pour leur propre pratique. « Ils pensaient que j'étais une surréaliste, dira Frida Kahlo, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint de rêves, j'ai peint ma réalité. »

Diego Rivera s’installe en France en 1911 où il reste jusqu’en 1921. Entre 1916 et 1918, Léonce Rosenberg, qui devient son marchand à la demande de Picasso, acquiert 124 œuvres du peintre mexicain. Mais, dans ce Paris en temps de guerre, comme Picasso et d’autres, Rivera cherche de nouvelles inspirations. « Il a lâché le cubisme après avoir extrait de cette doctrine ce qu’elle pouvait lui fournir », écrit le critique Louis Vauxcelles en 1918. « Rivera peint aujourd’hui des portraits d’une forme précise et d’un contour serré ».16 Cette période cubiste reniée par Rivera lui-même, tombera dans l’oubli, avant d’être redécouverte dans les années 1970.

Rivera abandonnant l’avant-garde parisienne pour s’engager aux côtés des révolutionnaires mexicains n’est-il qu’une légende ? En 1911, il a déjà servi la cause avec une fresque, La Révolution Agraire. Zapata, en conquérant, y tient d’une main le mors de son cheval et de l’autre une serpe de paysan. En 1919, sa rencontre avec Siqueiros, à Paris, l’amène à s’intéresser à la création d’un art mexicain. Avec lui et Orozco, il fonde le mouvement des muralistes mexicains pour propager les idées révolutionnaires auprès d'une population qui comprend mieux les images que les mots.

Initiateur du Parti communiste mexicain (d’où il sera exclu), enthousiasmé par l‘expérience soviétique, il se rend en Union soviétique en 1928-29. Après avoir épousé Frida Kahlo, il part s’installer aux États-Unis où le MoMA lui organise une rétrospective et le milliardaire Rockefeller lui commande deux fresques qui sont censurées car elles représentent Marx et Lénine. En 1936, de retour au Mexique, il aide Trotski à obtenir le droit d'asile avant que celui-ci ne soit assassiné en 1940. Rivera poursuit son activité de muraliste jusqu’à sa mort tout en peignant des tableaux de chevalet.

Le réalisme magique

Salles 24 & 25

Dans ce parcours consacré aux réalismes pluriels, l’accrochage regroupe, dans deux salles, sous l’expression « réalisme magique », l’ensemble de ces réalismes qui se sont développés en Europe après le Première Guerre mondiale, ces réalismes qui ont porté l’opprobre du « retour à l’ordre ».

C’est non sans raison que la commissaire a retenu cette expression. Après avoir fédéré ces différents styles puis avoir été négligée, elle se répand en Amérique latine pour s’imposer aux États-Unis dans les années 1940, avant de retourner en partie dans l’oubli. À peine citée dans le catalogue de l’exposition Paris-Berlin présentée au Centre Pompidou en 197817, elle trouve ici une nouvelle actualité avec cet accrochage consacré aux modernités plurielles.

Franz Roh. Le réalisme magique, une vision désabusée de la société

Franz Roh, Nach-Expressionismus : Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei

Leipzig : Klinkhardt [und] Biermann, 1925

L’année 1925 voit la publication de deux ouvrages qui alimentent le débat sur le retour à la figure : La Déshumanisation de l’art de l’Espagnol José Ortega y Gasset et Après l’expressionnisme. Le réalisme magique. Problèmes de la plus récente peinture européenne de l’Allemand Franz Roh.

Ortega s’interroge sur cet « art nouveau » sans forme humaine, des avant-gardes modernes, où prédominent le jeu et le non-sens. Roh désigne comme « réalisme magique » une pratique artistique devenue prédominante dans son pays, et y associe toutes les formes de réalisme apparues en Europe depuis la Première Guerre mondiale. Son essai rassemble des artistes qui, pour être différents par leurs styles et leurs opinions politiques, traduisent une même vision, celle désabusée de la société. L’homme y apparaît déshumanisé, soumis à l’angoisse, à travers des thèmes récurrents tels que le double portrait, le miroir, la mascarade, l’impassibilité du corps, la neutralité des objets…. Autre caractéristique du réalisme magique : son objectivité froide et précisionniste.

Se trouvent ainsi regroupés des peintres italiens de la peinture métaphysique, Giorgio de Chirico et Carlo Carrà …, futurs émules du mouvement Novecento dans une Italie fasciste, les Allemands de la Nouvelle objectivité, Otto Dix, Christian Schad, Max Ernst…, les Français qui ont fait retour à la figure, Pablo Picasso, André Derain, Auguste Herbin ou Balthus et même des artistes de l’École de Paris tels que Léonard Foujita, Moïse Kisling…

L’expression sera néanmoins abandonnée à cause de l’hétérogénéité des styles, au profit d’autres formulations : la Nouvelle objectivité et le vérisme en Allemagne, le néo-classicisme ou le surréalisme en France... Mais elle réapparaît en Espagne et en Amérique latine avec la traduction, en 1926, de l’ouvrage de Roh dans la revue d’Ortega. Les Latino-américains la préfèrent au terme « surréalisme » qui, à leurs yeux, ne restitue pas le caractère fantastique de leur pratique. Elle est officialisée aux Usa où prospère tout un courant réaliste avec l’exposition American realists and Magic realists organisée par le MoMA en 1943.

Le néo-classicisme de Picasso

1881, Malaga (Espagne) − 1973, Mougins (France)

Dans le catalogue consacré à l’Art d’Amérique latine, Christian Derouet évoque l’atmosphère qui règne chez les cubistes dans les années 1915-1918. Il dresse notamment le portrait d’André Lhote, un homme peu recommandable du point de vue de sa fidélité au cubisme : il « n’appartenait au cubisme, écrit-il, que par quelques concessions qui relevaient plus d’une manière que d’une réelle conviction. Il ne parvenait pas à renoncer au nu féminin, ce genre galvaudé par les pompiers. Il peignit une réplique d’une joueuse de mandoline de Vermeer avec son chien. Cela suscita beaucoup d’émoi chez ceux des cubistes qui tendaient à limiter leur esthétique à la nature morte. [….] Entre-temps, Picasso, après le succès de la mise en scène du ballet Parade se permettait des entorses à l’éthique. Il avait passé un contrat avec des marchands concurrents, Paul Rosenberg (frère cadet de Léonce) et Jos Hessel et ceux-ci encourageaient une peinture de retour à la tradition. Tous les adeptes du mouvement semblaient avoir épuisé les possibilités de la composition cubiste et du collage. On en revenait toujours, à l’instar de Picasso, à des dessins au trait, portraits réalistes, qui désarçonnaient Léonce Rosenberg. »18

Picasso, La Liseuse, 1920

Titre attribué : Femme en gris; femme assise lisant

Huile sur toile, 166 x 102 cm

En 1915, Duchamp a mis à bas la peinture et le tableau avec ses ready-mades, Malevitch crée le suprématisme et décide de la mort du monde réel et des objets dans l’art, Mondrian a choisi pour vocabulaire les deux axes de l’espace, horizontalité et verticalité, … l’abstraction commence à régner en maître. Face à ces surenchères avant-gardistes, Picasso poursuit sa réflexion sur son art et son rapport au réel, engagée depuis 1912 avec les papiers collés puis la période dite du cubisme synthétique.

Après un premier portrait au trait de Max Jacob (1915), suivi d’autres portraits, Picasso peint en 1917 le Rideau de scène du ballet Parade, grande composition figurative (1050 × 1640 cm) pour les Ballets russes de Diaghilev, qui fait scandale par rapport à sa production antérieure. À Rome, pour en réaliser les décors, il a fait la connaissance d’Olga Kokhlova, une des danseuses de la troupe. Pour elle, muse et modèle, sa peinture va renouer avec la tradition mimétique du corps. D’une figuration marquée par l’influence d’Ingres, il glisse vers un néo-classicisme, souvenir des chefs-d’œuvre antiques et renaissants découverts lors de leur rencontre dans la capitale italienne. Pour autant, il n’abandonne pas le cubisme et la liberté de son langage plastique.

La Liseuse fait partie de la série des figures néo-classiques peintes en 1920-21, réalisées à partir de croquis d’Olga, assise, cousant ou lisant. On y retrouve les poses qu’elle affectionnait, dit-on, ses grands yeux cernés de noir, son expression pensive. Ces figures sont comparées par Jean Cocteau à « […] des Junon aux yeux de vache dont les grosses mains cassées retiennent un linge de pierre ». (Jean Cocteau, Picasso, 1923.)

Otto Dix, la réalité « presque sans art »

1891, Untermhaus (Allemagne) − 1969, Singen (République fédérale d’Allemagne)

Autre événement de l’année 1925 : l’exposition La Nouvelle Objectivité. La peinture allemande depuis l’expressionnisme, organisée par l’historien d’art et directeur de la Kunsthalle de Mannheim, G.F. Hartlaub. Sont réunis les réalismes apparus en Allemagne depuis le début des années 1920, dans lesquels Hartlaub voit « une réaction dégrisée à la guerre et à la révolution », et qu’il répartit en deux tendances : « L’une, conservatrice jusqu’au classicisme, prenant racine dans l’intemporel, veut sanctifier de nouveau, après autant de boursoufflure et de chaos, ce qu’il y a de sain, la plastique du corps par le dessin pur selon la nature. […] L’autre, l’aile gauche, crûment contemporaine, beaucoup moins crédule dans l’art, et plutôt née par négation de l’art, cherche la mise en évidence du chaos, le vrai visage de notre temps avec une avidité primitive de fixation, de mise à nu surexcitée de soi. »19

Historiens de l’art et critiques vont conserver la notion de Nouvelle objectivité pour les artistes de droite, et celui de vérisme (mot utilisé pour la première fois dans la revue Das Kunstblatt en 1924) pour les artistes engagés à gauche. Christian Schad est vu comme un artiste de la Nouvelle objectivité, Otto Dix et George Grosz comme les principaux représentants du vérisme.

« Le vériste, dit Grosz, tient le miroir devant son contemporain pour qu’il voie sa gueule. Je dessinais et je peignais par contradiction et je cherchais par mes travaux à convaincre le monde qu’il est laid, malade et menteur ». Propos auxquels Otto Dix fera écho: « Voir la chose de très près, presque sans art ».20

Otto Dix, Bildnis der Journalistin Sylvia von Harden, 1926

(Portrait de la journaliste Sylvia von Harden)

Huile et tempera sur bois, 121 x 89 cm

Pour l’ancien dadaïste, l’innovation ne tient pas à la forme mais à l’approfondissement du sujet : « ‘’Créez de nouvelles formes d’expression ! ‘’ – tel était le slogan qui a excité ces dernières années la génération active des artistes, écrit-il. Moi je doute que ce soit possible. Et en regardant, en étudiant les tableaux des maîtres d’autrefois, d’autres se rallieront à mon opinion. […] L’objet est pour moi primordial, et c’est l’objet qui oriente la forme. »21

L’étude détaillée du Portrait de la journaliste Sylvia von Harden montre ce qu’entend l’artiste par « voir la chose de très près ».

Réalisée sur bois, cette peinture qui se présente tel un monochrome rouge, semble renvoyer au premier monochrome rouge de l’histoire de la peinture, celui de Rodtchenko.22 Le personnage, de son vrai nom Sylvia Nehr, journaliste à Berlin au milieu des années 1920, est peint dans une facture lisse, qui s’oppose à la facture expressionniste.

Un an plus tôt, Otto Dix a appris à Düsseldorf les techniques de peinture sur bois des maîtres de l’École allemande des 15e et 16e siècles, Dürer, Holbein, Cranach puis, au cours d’un voyage en Italie, à utiliser la tempera, un mélange de peinture à l’œuf et à l’huile qui, par poses successives de couches translucides, produit une lumière intérieure à la matière, une texture à la fois magique et alchimique d’où naît une impression de mystère, des objets, du lieu et des personnages représentés.

À cette tradition ancienne, Otto Dix associe ici l’apport contemporain du regard photographique. Le portrait de Sylvia von Harden est un document sur la personne et la société allemande.

Assise devant une table de bistrot, Sylvia occupe la moitié droite (gauche pour le spectateur) du tableau. Son bras droit, replié très haut sur le dossier gothique de la chaise, lui fait adopter une position qui crée une tension verticale de sa robe. De sa manche sort une immense main. Elle porte au majeur une bague en argent sur laquelle a été ouvragé un cœur et à l’intérieur duquel se trouve une pierre rouge comme une goutte de sang. Baguée, cigarette allumée, elle masque l’emplacement du cœur. Placée devant la robe, un écossais de carreaux rouges, gris et noirs, elle apparaît par contraste d’un étrange rose ivoire, et comme vissée sur le moignon de l’avant-bras.

Le bras gauche descend le long du corps déployant quant à lui une main aux longs doigts translucides, développés en palmes, qui s’accroche à la hanche opposée. Comme si la hanche était habitée par une énorme araignée blanche. Verticalité du tronc, bras droit relevé, le gauche rejoignant la hanche, produisent une sorte de tension hélicoïdale des membres.

Otto Dix, Bildnis der Journalistin Sylvia von Harden, 1926 (détails)

(Portrait de la journaliste Sylvia von Harden)

Huile et tempera sur bois, 121 x 89 cm

Du cou jusqu’au bas des cuisses, le corps de Sylvia est pris dans une robe qui masque son anatomie et ressemble à une camisole de force. En sortent deux jambes coupées à mi-mollet, repliées l’une sur l’autre, le genou droit délivrant entre le bord de la robe et le roulé du bas un morceau de peau, une peau de couleur « beurre ranci ».

Sylvia est placée dans un espace minimal : un sol et deux murs, un espace perspectif complètement inventé, aveugle et sans issue, à l’image même de son portrait. Étrange identification entre l’état du personnage et le lieu dans lequel il est placé.

Il ne reste plus qu’à présenter la tête de Sylvia, placée sur le col à carreaux. Il y a pour le cou le même phénomène que pour le genou : c’est un petit lambeau de chair étrange. Son visage en ballon de rugby se termine par un menton en pointe. Autorité physiologique, presque phallique du menton qui saille et porte une bouche qui découvre la dentition supérieure. Ses dents, extrêmement longues, également d’un jaune rance dû à la nicotine, sont quasiment vampiriques. Elle est journaliste, c'est-à-dire essentiellement vampire. Elle se gorge du sang des autres et ses lèvres carmin en sont gonflées.

Son nez, long et pincé, un nez dont on présage qu’il est apte à capter les senteurs les plus étranges, est accompagné de deux très grands yeux globulaires. Leurs paupières sont-elles enflammées par les nuits blanches, l’alcool, le tabac, la cérébralité, la tension psychologique, sociale et politique du Berlin de 1925 ?

Son œil droit soutient un monocle cerclé de noir qui fait loupe, transformant l’œil de Sylvia en son sexe : lèvre, vulve, vagin. Le monocle, la chevelure à la garçonne, l’occultation de la féminité du corps, tous ces signes font éclater son homosexualité.

Sur le plateau de la table, trois objets sont posés : un verre d’absinthe, une boîte de cigarettes et une boîte d’allumettes. Placée dans le verre, la paille inclinée vers la droite a une importance dans la construction, elle rejoint l’angle supérieur droit du tableau. L'intérieur de la boîte dans lequel est gravé son patronyme, faux d'ailleurs, Sylvia von Harden, est exactement de la couleur du mur du bistrot. La cigarette est un objet magique : entre les doigts de la journaliste, son bout incandescent vient se placer exactement au centre du tableau.

Sur la boîte d’allumettes est peint un aigle à l’envers. Otto Dix est un des protagonistes de la Première Guerre mondiale dont il a vu les atrocités. En 1923, il a gravé, d’après ses dessins du front, une série d’eaux-fortes restées célèbres. Entre 1929 et 1932, il réalise peut-être son chef-d’œuvre, un immense triptyque intitulé La Guerre. Le portrait de Sylvia se situe entre ces deux grands thèmes. Là, l’aigle prussien fonctionne comme un symbole de la République de Weimar, il dit l’extrême fragilité de la société allemande.23

Les premiers autoportraits (1912-1914) d’Otto Dix, influencés par Van Eyck et Cranach, préfigurent déjà le regard froid et objectif de l’artiste sur la réalité. Pendant la guerre, il réalise de nombreux dessins du front et des tranchées qui inspireront plus tard ses peintures et ses gravures, d’une violence intense. Otto Dix est certainement le peintre le plus haï du régime national-socialiste. À partir de 1933, deux cent-soixante de ses œuvres sont retirées des collections publiques allemandes. Inclus dans l’exposition de 1937 à Munich, huit de ses tableaux sont brûlés en autodafé. « Ces tableaux offensent au plus haut degré le sentiment moral du peuple allemand », déclarent les nazis, « et amoindrissent sa volonté de défense ».24 Ce n’est qu’au milieu des années 1950 qu’Otto Dix est à nouveau considéré comme un artiste important.

Joan Miró et le mouvement Courbet

1893, Barcelone (Espagne) − 1983, Palma de Majorque

Joan Miró, Intérieur, 1922-1923

Titre attribué : la fermière

Huile sur toile, 81 x 65,5 cm

« Réalisme magique » : quelques années avant Roh, Miró emploie cette expression pour caractériser une série d’œuvres réalisées entre 1922 et 1923, à laquelle appartient Intérieur (La Fermière). Après sa phase précisionnisme où le détail le plus infime est traité avec la même intensité que les masses plastiques, Intérieur est une œuvre charnière qui va clore la période réaliste de l’artiste.

Commencée dans la ferme catalane de Montroig et terminée dans l’atelier à Paris, cette œuvre fait fusionner objets et figures de la ferme et de l’atelier parisien. Chaque motif, nettement reconnaissable, isolé l’un de l’autre comme pour une démonstration, montre pourtant d’étranges métamorphoses : les pieds de la fermière sont déformés et agrandis, les plis de sa robe baroques et tourmentés ; peint de manière hiératique comme une peinture primitive, le chat n’en observe pas moins le monde qui l’entoure ; poêle et torchon sont schématisés en formes géométriques. Plus étrange encore, l’assiette du félin devient horloge et les aiguilles escalier, révélant un goût pour les associations, ce qu’on appelle, dans le langage populaire, « un esprit d’escalier ».

Pour la première fois aussi, à l’opposé de la période détailliste, de grands aplats monochromes définissent l’espace, un espace clos, presque évidé, entre théâtre et scène paysanne, où une fermière bien ancrée dans la réalité − ce que confirme son pied disproportionné − se livre à l’égorgement d’un lapin.

Comme on le voit, différents registres composent ce tableau, frayant déjà avec une réalité d’un ordre différent, celle du rêve et des forces de l’esprit.

Il n’est pas sans intérêt de savoir que Joan Miró et Joaquin Torres-Garcia avaient formé, en 1917, le Mouvement Courbet en faveur d’un réalisme « authentique et actuel ». Ils voulaient alors s’éloigner du mouvement culturel, politique et traditionaliste catalan, le noucentisme. À cette époque, dans une lettre à son ami le peintre E.C. Ricart, il écrit : « Ce qui m’intéresse par-dessus tout, c’est la calligraphie d’un arbre ou des tuiles d’un toit. Feuille par feuille, rameau par rameau, brin d’herbe par brin d’herbe. […] » « Les ‘’courbets’’ comprenaient la modernité comme une recherche de l’essentiel […] et identifiaient l’essentiel, le primaire, au populaire et au primitif. »25

En savoir plus sur Joan Miró, consulter le dossier Joan Miró, 1917-1934. La naissance du monde.

Maruja Mallo, liesse populaire et image double

1902, Vivero (Espagne) − 1995, Madrid (Espagne)

Maruja Mallo, Kermesse, 1928

Huile sur toile, 120 x 166 cm

Avec ses baraquements chamarrés, ses manèges, ses personnages travestis, Kermesse est la dernière toile du cycle réalisé par l’artiste entre 1927 et 1928, consacré aux liesses populaires qui accompagnent les fêtes religieuses en Espagne. Avec minutie et dextérité, les éléments s’imbriquent les uns dans les autres. Kermesse se présente comme une synthèse de culture populaire et de modernité, un syncrétisme de traditions et de « races », à la manière des œuvres latino-américaines.

Côté culture populaire, on y trouve la forte prégnance de la religion avec la Vierge et ses anges tout occupés à s’amuser comme des mortels − leurs auréoles rappellent les coiffes des Indiens d’Amérique −, ainsi que les archétypes séculiers de cette société espagnole : ses soldats et ses carabiniers. On y voit aussi le taureau, le « toréador » et Dona Inès en mantille (Don José et Carmen ?) qui, sur la scène d’un petit théâtre de marionnettes, incarnent le goût profond d’un peuple pour un imaginaire où fusionnent la passion et la mort.

Côté modernité et culture savante, l’œuvre est marquée par les ruptures d’échelle, les doubles récits, la mise en abyme d’une scène dans une autre. Par sa composition − sa frontalité, ses mouvements tournants et contradictoires –, par ses motifs – un ange monté sur un cochon, au premier plan trois personnages sortent de la toile −, l’œuvre rappelle le Manège des Cochons de Robert Delaunay. En haut du tableau, n’est-ce pas l’écuyère de Seurat, ici non pas en équilibre sur un cheval mais sur un vélo et, en bas au premier plan, une des muses de Renoir ?

Au centre du tableau, le pèlerin vu de dos, vêtu d’une cape bleue, évoque un petit Giotto et les anges, en face d’un militaire et de deux « moroccos », quelques visiteurs échappés des fresques de Fra Angelico. Tout à droite, cette silhouette sur la pointe des pieds, tête à la renverse, habillée de la robe à pois des danseuses de flamenco, n’est-ce pas Maruja qui se représente, comme un donateur dans un tableau de la Renaissance ?

Maruja Mallo a pu dire, à propos de cette série : « J'avais alors beaucoup de sympathie pour l'esprit moqueur et irrévérencieux envers l'ordre établi. J'ai mis en scène un monde multicolore et bruyant, désinvolte. Hommes et pantins, femmes et fantoches, mille objets de foires, s'accumulaient dans ces compositions bigarrées... ». Comme la plupart des œuvres taguées « réalisme magique », la touche est ici très lisse. Kermesse a été acquise en 1936 par l’État français, l’année du Front populaire.

Née à Vivero (Galice), Maruja Mallo fait des études d’art à Madrid, à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, où elle rencontre Salvador Dali qui lui présente ses amis Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti… Introduite dans les cercles de l’avant-garde madrilène, notamment le groupe littéraire et artistique Génération de 27, elle est la seule femme à participer au surréalisme dans son pays.

Ortega y Gasset, le traducteur de l’ouvrage de Roh, est l’un des premiers à faire connaitre ses œuvres. Une trentaine de ses peintures, dont la série des Verbenas (fêtes populaires) qui connait un succès immédiat, sont présentées en 1928 à l’exposition de sa revue, la Revista de Occidente. Dans les années 1930, à Paris, Maruja Mallo fréquente André Breton et le groupe surréaliste.

De retour en Espagne, après l’onirisme joyeux de ses kermesses, sa peinture vire à une figuration plus inquiétante. Avec la guerre civile, elle s’exile en Argentine où, dans une veine surréaliste, la faune et les profondeurs marines lui inspirent des Natures vivantes qui explorent les méandres du rêve. Elle expose en Amérique latine puis à New York, avant de connaître de nombreux hommages en Espagne où elle se réinstalle dans les années 60.

Mario Sironi , un réalisme mélancolique

1885, Sassari (Italie) − 1961, Milan (Italie)

Dans le contexte italien, interroger la notion de « retour à l’ordre » − c’est-à-dire le retour à une esthétique réaliste destinée à satisfaire une volonté politique − semble plus complexe que dans d’autres pays d’Europe. En effet, les artistes concernés − Giorgio de Chirico, Carlo Carrà ou Mario Sironi, anciennes figures de proue de l’avant-garde −, ont bien frayé avec le fascisme. Cependant, de Chirico commence son œuvre réaliste en 1910, Carrà – l’auteur, entre autres, des Funérailles de l’anarchiste Galli, pur manifeste du futurisme − change de style dès 1915. Quant à Sironi, s’il s’est intéressé au futurisme, c’est en substituant au dynamisme des formes une stabilité classique. Leurs styles réalistes ne sont donc pas nés d’une volonté revancharde et moraliste de l’après-guerre.

Il n’en reste pas moins que la revue Valori Plastici, édité par le peintre Mario Broglio − le premier numéro est publié au lendemain de l’Armistice en novembre 1918 −, à laquelle collaborent de Chirico et Carrà en tête, avec Alberto Savinio, Giorgio Morandi ou Ardengo Soffici, opère un retour à la tradition classique. Tout en soutenant une certaine modernité, Valori Plastici accorde une place primordiale aux valeurs plastiques (comme l‘indique le titre de la publication), à la représentation des volumes (en opposition à une conception de la toile comme plan et de la forme comme expression de la vitesse).

Quand, en octobre 1921, la revue disparaît, la notion d’ordre moral est venue se superposer à celle de peinture pure. Et c’est autour de la seule tradition italienne que se réunit le nouveau groupe Novecento (le Siècle neuf), dirigé par Margherita Sarfatti, égérie (pour un temps) de Mussolini, comprenant ceux de la Metafisica puis de Valori Plastici avec, pour but, la cohésion du peuple italien autour d’un idéal de « reconstruction morale ».

Mario Sironi, Due Figure, 1926 – 1927

Titre attribué : L’homme et son visage

Huile sur toile, 110 x 90 cm

À la suite de Marinetti qui prône dans son Manifeste (1909) la destruction de la société italienne, laquelle, dit-il, étouffe sous le poids du passé, cinq peintres proclament la table rase au profit d’un art issu de la vitesse : « Le geste que nous voulons reproduire sur la toile, écrivent-ils dans le Manifeste de la peinture futuriste (1912), ne sera plus un instant fixé du dynamisme universel. Ce sera simplement la sensation dynamique elle-même. En effet, tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement. » Quelques années plus tard, certains de ces émules remettent en cause leur propre dictat.

Due Figure est-il un double autoportrait de l’artiste ? Rien ne le précise. Pourtant on voudrait y lire l’expression de ses ambiguïtés, de sa nature contradictoire qu’il exprima toute sa vie. Par son thème du double portrait, l’œuvre est exemplaire de ce courant intitulé « réalisme magique ».

On est d’abord saisi par la différence de présence des deux figures. L’une, les yeux ouverts et le regard inquiet, entièrement vêtue, semble dénuée de toute vie intérieure. L’autre, les yeux fermés comme en méditation, presque nue, semble, de son bras replié et de sa main énorme, adresser un geste de paix, à moins que ce ne soit un geste de protection. On songe, avec cette seconde figure, aux personnages mélancoliques de la période bleue de Picasso mais, plus encore, par la forme si spécifique de son bras replié, à la fresque de Masaccio, L’Expulsion d’Adam et Ève du paradis − ce qui nous ramène à la tradition italienne.

Cette figure ne se limite pas à une référence biblique comme le montre le lambeau de toge antique dont le blanc éclaire le tableau et qui cache la partie du corps non représentée. Comme dans d’autres œuvres, Sironi n’en a peint qu’une moitié, le reste étant inutile pour l’imaginer dans son entier. Voilà un réalisme, bien éloigné d’un mimétisme physique, qui met en cause une certaine réalité sociale.

Modelées, proches de formes sculpturales, les deux figures sont présentées de face sur un fond aux tons neutres − un camaïeu de terre, peut-être les couleurs de la fresque de la chapelle florentine (avant qu’elle ne soit restaurée). Ce tableau appartient aux années d’affirmation du groupe Novecento. Sironi en est un des peintres officiels, il en interprète l’aspect le plus mélancolique et nihiliste.

Voir l’œuvre de Massacio, L’Expulsion d’Adam et Ève du paradis, 1424-1428

Abandonnant des études d’ingénieur suite à une dépression nerveuse, Sironi s’inscrit à l’Académie des beaux-arts de Rome où il rencontre Ballà, qui lui fait connaître Boccioni et Severini. En 1910, au cours d’un voyage en Allemagne, il découvre Wagner, Schopenhauer et Nietzsche, puis s’intéresse à la peinture figurative des artistes berlinois. Témoin de la naissance du mouvement futuriste, il devient membre du groupe mais n’en suit pas les influences cubistes ni l’attraction pour la vitesse et les nouvelles machines, se tournant au contraire vers une peinture réaliste et statique.

En 1915, au moment de partir sur le front, il signe le manifeste L’Orgueil italien et, après la guerre, un autre manifeste, Contre tous les retours en peinture. Séparé des futuristes, il produit alors une série de dessins sur des villes déshumanisées et désertes et une autre comportant des mannequins immobiles, en forme de critique de la peinture métaphysique. Membre fondateur du groupe Novecento, ses œuvres incarnent alors parfaitement le courant du « réalisme magique ».

Fin des années 20, abandonnant la peinture de chevalet, jugée par lui trop conformiste et petit bourgeois, il s’engage dans une activité de propagande. Il devient notamment illustrateur et critique d’art du journal fasciste Il Popolo d’Italia (poste qu’il tiendra jusqu’en 1943, année de la chute du régime). Quand il revient à la peinture, son style antinaturaliste et monumental − avec Carrà, en 1933, il publie le Manifeste de la peinture murale − lui vaut d’être pris, par certains membres du régime, pour « un dégénéré influencé par les cultures étrangères ».

Asie(s) moderne(s)

Salle 23

Dans son introduction au catalogue Modernités plurielles, « Le monde à l’envers ? », Catherine Grenier remarque que la métaphore ingestive utilisée par les artistes brésiliens l’est également par l’artiste chinois Dong Xiwen26 pour décrire le rapport des artistes asiatiques à la modernité occidentale. « Nous devons, dit-il, non seulement poursuivre la maîtrise des techniques diverses et variées de la peinture à l’huile occidentale […] mais il faut aussi l’absorber. C’est en passant par la digestion que nous changerons notre propre sang. »

L’accrochage présente des artistes japonais et chinois implantés en France, certains bien connus tels que Léonard Foujita et Zao Wou-Ki, d’autres plus confidentiels. Sont ainsi rassemblées des peintres ayant adopté le style occidental − sans avoir pour autant oublié l’art de leur pays d’origine − comme Foujita, Takanori Oguiss, Liu Haisu, Pan Yuliang ou Zao Wou-Ki, et d’autres de l’école traditionaliste.

Léonard Foujita, entre orient et occident

1886, Tokyo (Japon) − 1968, Zurich (Suisse)

Léonard Foujita, Au café, 1949

Huile sur toile, 76 x 64 cm

Peinte en 1949, période sombre pour l’artiste, cette œuvre manifeste une certaine nostalgie du quartier de Montparnasse. Avant-guerre, Foujita y a vécu dix-huit ans aux côtés de ses amis Picasso, Soutine et Modigliani ; il y a également connu la gloire et le succès. À l'arrière-plan, on aperçoit La Petite Madeleine, un café montmartrois où se retrouvaient jadis les impressionnistes. Le thème de sa toile en reprend aussi un de leurs sujets familiers. Mais, ici, la femme, le vin, l’encre et le buvard sont des souvenirs. Car, lorsqu’il peint cette toile, il est à New York où il s’est exilé.

Stylistiquement, on peut noter la facture caractéristique de Foujita : une utilisation très volontaire du blanc − un blanc mis au point par lui, un mélange de peinture à l’huile à base de colles animales et de gesso qui donne l’éclat mat de l’ivoire −, une ligne fine et une forme de perspective aplatie. Le noir magnifique de la blouse de la jeune femme fait contraste, évoquant la matière légère et humide de l’encre de Chine.

Dès l’enfance, Foujita conçoit une passion pour les arts. Il étudie à l’École des beaux-arts de Tokyo avant de réaliser son rêve, habiter à Paris. Il y séjourne régulièrement entre 1913 et 1968, date de sa mort. Outre ses portraits et ses natures mortes (sont notamment exposés dans l’accrochage ses deux Intérieur, réalisés au cours de l’hiver 1921-1922 dans son atelier à Montparnasse, montrant des objets révélateurs du lien étroit qu’il a tissé entre l’Orient et l’Occident), ce sont surtout ses nus féminins qui l’ont rendu célèbre (deux toiles Nu, 1925 et l’Amitié, 1924, à l’érotisme discret et aux corps de porcelaine, sont également exposées).

À partir des années 1930, il réalise des décorations murales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Foujita rentre au Japon. Les critiques sur son engagement dans la propagande militariste japonaise l’amènent à quitter définitivement son pays. Il séjourne aux États-Unis, puis rejoint la France.

Pan Yuliang, peindre un corps singulier

1899, Yang-Tcheou (Empire de Chine) − 1977, Paris (Paris)

Pan Yuliang, Après le bain, 1952

Encre de Chine et aquarelle sur papier, 92 x 59,5 cm

Dans son essai consacré aux modernités plurielles au Japon et en Chine27, l’historien d’art et sinologue Jacques Giès suggère, en quelques mots, les différences de nature qui séparent l’art occidental traditionnel de l’art d’Extrême-Orient. Par leurs techniques d’abord : la peinture à l’huile, médium occidental, permet tous les repentirs et reprises, à l’inverse de l’encre de Chine qui n’en permet aucun, n’autorisant que le souffle, la légèreté d’un pinceau justement chargé. Par le traitement des sujets ensuite et le recours à des protocoles (perspective, anatomie…) : dans la peinture occidentale, le paysage est conçu comme une vue panoramique, la nature morte comme un fragment de réalité mis en scène dans l’atelier, l’un et l’autre s’abstrayant de cette nature « une » dans laquelle s’inscrit le peintre chinois. Quant aux portraits, le peintre occidental représente d’abord un être singulier avec des traits qui l’individualisent avant de peindre un type humain dans son rapport aux éléments naturels.

L’art moderne et ses avant-gardes remettent précisément en cause ces codes qui les ont précédés. Il n’en reste pas moins que leurs présences perdurent avec la question des réalismes, bien que soumis à la liberté que s’octroient les artistes, et accompagnés d’autres problématiques. Avec cette peinture de Pan Yuliang, nous sommes à mi-chemin de l’évolution des deux traditions, occidentale et extrême-orientale.

Ainsi, ce nu n’est pas n’importe quel nu, il est traité comme un corps singulier, de même que les quelques traits du visage, yeux, oreilles et chevelure, cachés derrière une épaule. Suggérant un volume, le corps est composé de deux parties, le côté gauche qui se déploie et le côté droit qui forme coquille. Son déséquilibre, rendu par une légère déformation des membres − fesses, jambes, pied relevé − et du dos, lui donne tout son caractère pesant et réaliste.

En même temps, les médiums utilisés par l’artiste ne tolèrent pas les repentirs : de l’encre de Chine et de l’aquarelle. On note également la légèreté de la couche de pigment qui recouvre le papier et la simplicité de la construction de l’espace, soutenue par un simple tabouret recouvert d’une étoffe. Une étoffe qui rappelle les vêtements traditionnels mais dont l’imprimé représente, en fait, des dessins de mode occidentale. On songe aux nus de Matisse, à sa ligne, à ses raccourcis inattendus et suggestifs, à son goût pour les tissus colorés et rythmés.

Née en 1894 dans la province de Jiangsu au nord de Shanghai, orpheline à 8 ans, Pan Yuliang est vendue comme prostituée dans une maison close. Elle y rencontre celui qui devient son époux, en 1913, Pan Zanhua, lettré formé au Japon. En 1918, elle entre à l’École des beaux-arts de Shanghai avant de partir, avec le soutien de son époux, pour la France. D’abord à Lyon, où elle entre à l’Institut franco-chinois et suit des cours à l’École des beaux-arts − elle y étudie la technique de la peinture à l’huile −, puis à Paris, en 1923, où elle suit les cours de Lucien Simon, professeur à l’École nationale des beaux-arts. En Italie pour quelques années, elle continue d’étudier la peinture et découvre la sculpture.

De retour en Chine en 1928, elle enseigne à l’Académie des beaux-arts de Shanghai et à l’Université nationale de Nanjing sous la direction de Xu Beihong, rencontré lors de son séjour à Paris. Mais déçue par l’accueil de son œuvre, elle retourne en France, en 1938. Ses dernières années se déroulent dans un grand dénuement. Difficile et romanesque, sa vie a donné lieu à la réalisation d‘un film, Pan Yuliang, l’artiste peintre (1995) par le cinéaste chinois Huang Shuqin.

Fortement influencée par l’art français, son œuvre, composée de natures mortes, de portraits, de nus, où la femme est particulièrement présente, peinte à l’huile ou à l’encre de Chine, n’exclut pas pour autant, comme on peut le voir, ses racines.28

Le Réalisme social

Salle 26

Des artistes déjà évoqués dans les chapitres précédents pourraient être rattachés à cette section. Car, dans les années 1920-1930, le recours à la figuration répond souvent à la volonté de témoigner d’une situation politique et sociale. Les artistes, de gauche ou de droite, pratiquent un réalisme proche d’un naturalisme − éloigné de toute référence néoclassique qui esthétise le réel −, ou d’inspiration cubiste qui schématise les formes et leur donne un aspect sculptural.

En Allemagne, des artistes engagés politiquement à gauche, montrent la misère morale et les laissés-pour-compte de l’entre-deux-guerres (Otto Dix, George Grosz…). En France ou en Belgique, souvent engagés au Parti communiste (Yves Alix, Marcel Gromaire, Auguste Herbin, Constant Permeke, Frans Masereel..), en Amérique du nord et du Sud (Majura Mallo, Portinari, Monteiro…), ils s’appliquent à montrer le monde du travail, les vagabonds et les mendiants, les malheurs quotidiens ou les fêtes populaires. C’est aussi le cas en Espagne avec le mouvement catalan régionaliste, le noucentisme, ou en Italie, avec le Novecento, d’obédience réactionnaire.

Auguste Herbin, une peinture au service d’un humanisme

1882, Quiévy (France) − 1960, Paris (France)

Auguste Herbin, Les Joueurs de boules n°2, 1923

Huile sur toile, 146 x 114 cm

Après une première période abstraite, Auguste Herbin fait un retour à la figuration en 1922, une figuration géométrique et stylisée qui ne dédaigne pas le volume, mise au service de son engagement social et de son respect des gens simples. L’artiste est membre du Parti communiste depuis 1920.

Des joueurs de boule, endimanchés, jouent dans une cour fermée, devant un paysage simplement structuré : une façade, des morceaux de nature − des troncs d’arbres schématisés, un pré entouré d’une palissade qui crée la profondeur du tableau... Les jeux sont faits. Ils font le point après avoir tiré. Malgré leur différence sociale indiquée par leurs vêtements, casquettes ou canotiers, blouses ou vestes, ils partagent un moment de loisir. Un déhanchement juste, une main posée sur la taille, une casquette en arrière du crâne…, un regard rêveur, un autre pensif, interrogatif ou décidé, chaque joueur incarne un type humain.

La couleur sert le propos : douce et réaliste, bien que portée à son maximum d’intensité grâce à la cascade de blanc qui traverse le tableau (du pantalon aux chemises et à la façade). « La couleur dans le tableau moderne doit rester un moyen plastique animé par une objectivité largement humaine », dit le peintre à cette époque.

Il existe deux versions des Joueurs de boules, l’une horizontale, l’autre verticale qui est celle du Musée. Les tableaux réalistes d’Herbin furent longtemps ignorés en raison de son retour à l‘abstraction en 1926.

Issu d’une famille d’ouvriers tisseurs, Auguste Herbin suit, grâce à une bourse, des études à l’École des Beaux-arts de Lille avant de s’installer à Paris. Suit un parcours quasiment obligé pour tout jeune artiste : l’impressionnisme, le fauvisme puis le cubisme ; il crée ses premières toiles cubistes en 1913.

À partir de 1917, il se dirige vers un art abstrait et géométrique et découvre les écrits de Theo Van Doesburg. En 1922, anéanti par la critique, il pratique un retour à la figuration avec des scènes de genre, des natures mortes, des paysages. Mais quelques années plus tard, sa recherche de spiritualité l’engage définitivement dans l’abstraction. Il rejoint, en 1931, l’association Abstraction-Création fondée par Georges Vantongerloo et Theo Van Doesburg, et s’intéresse aux théories théosophiques de Rudolf Steiner. Il recherche un art universel, concret, composé de formes géométriques simples et de couleurs pures. En 1942, il met au point son « alphabet plastique », qu’il utilisera jusqu’à la fin de sa vie.

Son aventure humaine est celle d’un homme engagé. Communiste, il refuse néanmoins d’adopter le style imposé par le Parti, le réalisme socialiste. Entre 1955 et 1972, sa renommée s’étend et ses œuvres sont notamment exposées à la documenta de Cassel.

Constant Permeke, « le Picasso » flamand

1886, Anvers (Belgique) − 1952, Jabbeke (Belgique)

Constant Permeke, Tête de paysanne, 1925

Huile sur toile, 59,5 x 49,9 cm

On connaît le Magritte surréaliste et quelques-uns de ses contemporains, mais pas ou peu les artistes belges de la génération précédente qui ont fait l’histoire de l’expressionnisme flamand : Constant Permeke et ses compères, Gustave de Smet et Frits van den Berghe.

Exposée en décembre 1947 au Musée national d’art moderne29, cette Tête de paysanne aura attendu 2001 pour réapparaître sur les cimaises des collections modernes. Entre-temps, elle aura été peu montrée. Elle le fut récemment à la rétrospective organisée au Palais des Beaux-arts à Bruxelles (2012-2013). Pour son directeur, Paul Dujardin, Permeke est « le Picasso flamand » qui incarne la tradition picturale du Nord, dans la lignée des Rubens et Jordaens mais aussi d’un Van Gogh, ce que l’on peut le voir avec cette Tête de paysanne. Modernités plurielles nous permet de redécouvrir cette œuvre.

Si l’expressionnisme allemand et le fauvisme recourent à des teintes vives, Permeke réduit sa palette à des teintes sombres pour rendre la réalité du monde rural. Ce n’est pas un peintre de la dénonciation sociale mais de la condition humaine. Il traite sa figure dans une manière sombre, héritée du cubisme et de l’art nègre qui schématisent les formes et simplifient les masses. Ici, des terres, des noirs, des ocres, avec quelques réserves de blanc pour modeler les valeurs. Le travail simultané du dessin et de la peinture est impressionnant. Yeux, nez, joues sont traités comme un masque nègre mais trois traits de brosse suffisent à représenter le cou et à repousser la figure dans le plan.

Fils de peintre de marines, Constant Permeke passe son enfance dans les ports d’Anvers et d’Ostende. Elève à l’Académie des Beaux-arts de Gand, il y rencontre Gustave de Smet et Frits van den Berghe. Après une première période impressionniste et symboliste, il se tourne vers une expression du terroir, synthèse du paysage et de l’homme.

Gravement blessé au siège d’Anvers pendant la Première Guerre, il est évacué en Angleterre où il peint ses premiers grands tableaux de figures, aux formes monumentales et aux contours lourds qui seront, plus tard, vus comme des manifestes de l’expressionnisme flamand.

La guerre finie, il rentre en Belgique. En 1920, des expositions à Anvers et à Bruxelles sur le cubisme et l’art nègre transforment sa peinture, mais il en conserve les principaux motifs : des marines et des figures, des pêcheurs et des paysans qu’il va peu à peu montrer comme des héros de la vie quotidienne, des archétypes humains. Des études, de petits ou grands formats, précèdent la réalisation des toiles. En 1929 il s’installe à Jabbeke, aujourd’hui un musée incontournable pour connaître son œuvre. À partir de 1935-36, il s’intéresse à la sculpture. Lui aussi est interdit d’exposer par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’anti-fascisme

Salle 27

La montée des fascismes dans les années 1930 génère une importante production artistique. Le langage figuratif, réactualisé depuis le début des années 1920, devient alors un art de combat.

Face au nazisme, les artistes allemands adoptent la violence du réalisme grotesque et de la caricature, traitement proche de celui adopté par le Roumain Victor Brauner : la caricature des responsables du régime nazi et la métaphore du dictateur sous les traits d’un personnage ubuesque.

Les dénonciations et les cris d’alarme suscités par la Guerre d’Espagne s’opèrent dans des registres entre métaphores et description des violences, comme le montrent, dans l’accrochage, des œuvres d’André Masson (Le Jet de sang : une représentation symbolique de la mort dans le théâtre de la corrida), Ismaël de la Serna (Europe : une vision prophétique du vieux continent asservi), Edmond Küss (Espagne : une description précise, cruelle, des supplices et des meurtres). En Amérique latine, où l’art politique est très présent, le mouvement antifasciste a une vigueur particulière, telles les visions de combats de l’Argentin Demetrio Urruchúa, ou l’exécution (Fusilamiento de un comunero) du Péruvien Joaquin Roca Rey. Cette salle montre également des œuvres d’Henri Jannot, Tal Coat, Édouard Pignon, Georges Rouault, Luiz Fernandez, Francis Picabia.

1933-1939 : l’art et l’histoire

Avec les années 30, naît une nouvelle page de l’histoire de l’art où l’art trouve un sens et une justification en lien avec l’histoire. Si les régimes totalitaires sont déjà en place en Urss et en Italie dès les années 20, l’année 1933, avec la nomination d’Hitler comme chancelier du Reich, résonne comme un accélérateur de l’histoire pour la suppression des libertés civiques et intellectuelles. Chaque année nouvelle déverse ses ratios de violence et d’inquiétudes avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale.30

- 1933

- En Allemagne, Hitler est nommé chancelier du Reich, les partis communistes et sociaux démocrates interdits, les premiers camps de concentration mis en place, des mesures sont prises contre les juifs. Joseph Goebbels crée les premières « listes noires » : Max Beckmann, Paul Klee, Otto Dix, parmi d’autres, sont interdits d’enseigner, le Bauhaus est fermé. Suivent les premiers autodafés de livres, les premières expositions qui stigmatisent les peintres « dégénérés ».

- En Espagne, après la proclamation de la République en 1931 dont l’Église a refusé la Constitution (séparation de l’Église et de l’État), la Phalange, mouvement antimarxiste et nationaliste, est créée. En 33, avec la victoire de la droite aux élections, et sous l’instigation des mouvements anarchistes et syndicaux, naissent les premiers troubles politiques et sociaux.

- Aux États-Unis, Diego Rivera commence à peindre sa fresque pour la Radio Corporation of America dans le Rockefeller Center, laquelle sera détruite l’année suivante à cause de la représentation du portrait de Lénine. Rivera dénonce dans une autre fresque, Portrait of America, la montée du fascisme et du nazisme.

- En France, malaise économique, scandales financiers et instabilité ministérielle s’accumulent. L’AERE (Association des écrivains et artistes révolutionnaires, créée en 1932) s’élève contre la terreur en Allemagne et le fascisme.

- En Italie, Mussolini, au pouvoir depuis octobre 1922, a mis au service du régime l’art et l’éducation.

- Au Japon, qui glisse vers le totalitarisme, les associations d’artistes proches du Parti communiste sont dissoutes.

- En Urss, où toutes les organisations artistiques ont été remplacées par l’Union artistique, commence une série d’expositions rassemblant les « artistes infectés par les maladies formalistes, influencés par les vestiges bourgeois », Malevitch en fait partie.

- 1934

- En Allemagne, sous la direction d‘Himmler, les SA sont éliminés durant la Nuit des longs couteaux, Hitler occupe les plus hautes fonctions de l’État après la mort du maréchal Hindenburg. Au cours d’un congrès à Nuremberg, il condamne les « corrupteurs de l’art cubistes, futuristes, dadaïstes… ».

- En Espagne, les grèves se multiplient, l’armée réprime l’insurrection des Asturies. Dénonçant cette répression, Federico Garcia Lorca est violemment attaqué par la presse de droite.

- En France, émeutes et manifestations se multiplient ; le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA) lance un appel « Aux travailleurs ».

- En Urss, Jdanov fixe, entre autres, les normes du « réalisme socialiste » au premier Congrès de l'Union des écrivains ; les arrestations se multiplient dans les milieux politiques et intellectuels.

- 1935

- En Allemagne, réarmée par Hitler, les lois de Nuremberg font perdre aux juifs leurs droits civiques.

- L’Italie annexe l’Éthiopie.

- En Chine, la Longue Marche, commencée en octobre 34, se termine en octobre 35. Malgré une trêve conclue l’année précédente, l’expansion japonaise reprend dans le nord du pays.

- 1936

- En Allemagne, la Rhénanie est remilitarisée.

- En Espagne, commence la guerre civile, Franco est nommé chef de l’État par ses partisans. Lorca est fusillé par les franquistes, son assassinat bouleverse la communauté internationale. Les premiers avions allemands arrivent en renfort du camp nationaliste.

- Aux Usa, le premier Congrès contre la guerre et le fascisme réunit 400 artistes américains.

- En France, le Front populaire est élu en mai, son succès contribue aux débats sur l’art et sur l’éducation.

- Le Japon et l’Allemagne signent un pacte anti-Komintern.

- 1937

- En Allemagne, des milliers d’œuvres sont saisies dans les collections publiques et privées. L’exposition de « l’art dégénéré » est présentée dans toutes les grandes villes allemandes.

- En Chine, l’offensive générale japonaise suscite la montée du nationalisme : Mao Zedong et Tchang Kaï-chek s’unissent contre l’envahisseur.

- En Espagne, aidés par les Allemands et les Italiens, les franquistes remportent d’importants succès. Le 26 avril, la ville de Guernica est bombardée par l’aviation allemande. Picasso peint Guernica.

- En France, s’ouvre l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne avec 52 pays exposants, dans un contexte tendu : guerre civile en Espagne, conflit sino-japonais, agression italienne en Éthiopie, Allemagne nazie… Le pavillon de l'Union soviétique et celui de l'Allemagne hitlérienne se font face sur la rive droite de la Seine. Le Pavillon espagnol expose le Guernica de Picasso.

Plus de 3 millions de spectateurs s’y pressent pendant 6 mois. - En Italie, après avoir été reçu par Hitler à Berchtesgaden, Mussolini célèbre le rapprochement avec l’Allemagne. La répression contre les antifascistes, restés au pays ou réfugiés à l’étranger, s’accentue.

- Au Mexique, où Léon Trotski et sa femme se réfugient chez Frida Kahlo et Diego Rivera, 60 artistes graveurs et illustrateurs soutiennent les luttes ouvrières et paysannes.

- En Urss, le deuxième procès de Moscou entraine treize condamnations à mort de membres du Parti, suivies par celles de sept généraux ; des centaines de milliers de cadres sont déportés ou tués.

- 1938

- En Allemagne, après l’invasion de l’Autriche (l’Anschluss), les Sudètes sont annexées. Expositions d’art allemand à Munich. Au cours de la Nuit de cristal, le 7 novembre, synagogues et commerces juifs sont détruits.

- En France, tandis que le régime nazi fascine les écrivains d’extrême-droite, André Breton publie le tract : « Ni de votre guerre ni de votre paix ! », s’opposant tout aussi bien aux capitalistes, qu’aux staliniens, aux fascistes et aux nazis.

- En Italie, des mesures antisémites sont adoptées. L’art moderne italien est attaqué par la presse réactionnaire.

- Au Mexique, Breton rencontre Trotski pour créer la Fédération internationale de l’art révolutionnaire indépendant (FIARI) contre l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR).

- En Urss, ouverture du troisième procès de Moscou, Boukharine notamment est exécuté.

- 1939